Keeleyの4nob Comp を自作しようとしていたら、150KΩのCカーブの可変抵抗が使われていて、

入手できないので、以下のページを参考にBカーブの可変抵抗をつかってCカーブを実現することを検討します。

ここで気になったのが、Aカーブの場合は、摺動子が真ん中のとき、抵抗値が15%になるものを15Aと呼ぶ、というように

定義があるのですが、Cカーブに関しては85Cのようないいかたをネットで見つけることができませんでした。

Cカーブの可変抵抗器のデータシートを見たのですが、グラフが掲載されておらず、分かりませんでした。

(自分で適当なCカーブの可変抵抗器を買ってみて測ればいいんですけどね。)

とりあえず、摺動子が真ん中のとき、抵抗値が85%になるようにするには、どうすればいいか考えてみました。

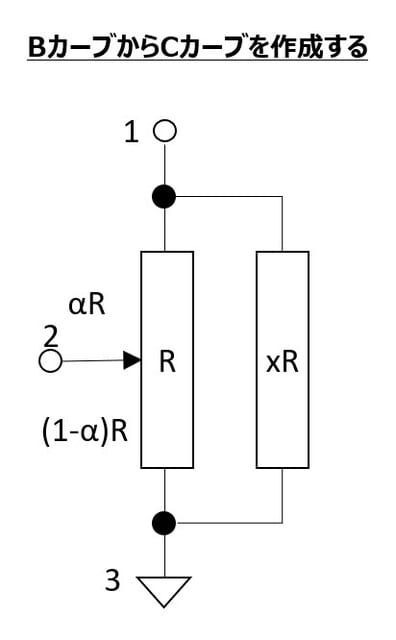

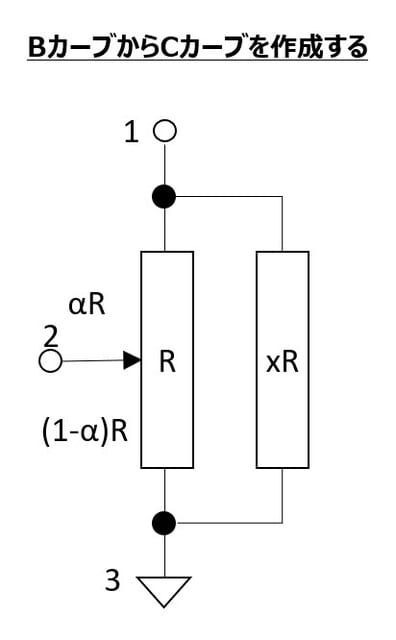

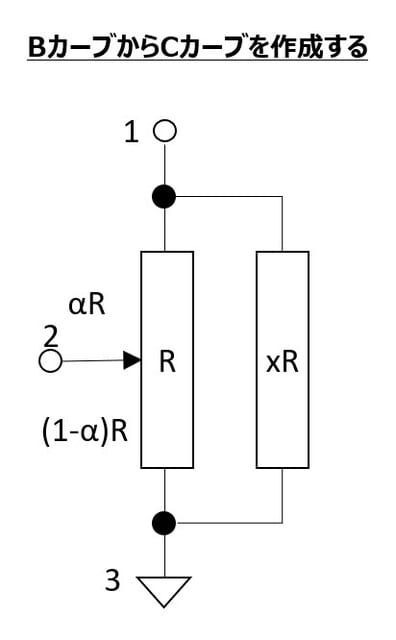

定格がR ΩのBカーブ可変抵抗器に、何Ωの抵抗を並列につなげればいいか考えます。

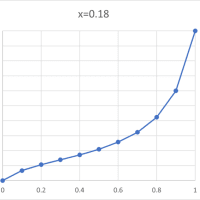

並列に接続する抵抗をxRΩとします。

上の図で、揺動子を左から右へ回したとき、αが0から1まで変化すると表現しています。

つまり、揺動子が左いっぱいのとき、端子1と端子2が短絡して0Ω。

揺動子が右いっぱいの時、α=1で、抵抗値が最大に。

α=1のときの端子1~端子2間の抵抗値は、xR*R/(xR+R) = xR/(x+1)

α=0.5のとき(摺動子を真ん中にしたとき)の合成抵抗値は、xR*0.5R/(xR+0.5R) = xR/(2x+1)

摺動子を真ん中にしたとき、85%にしたいので、 0.85xR/(x+1) = xR/(2x+1)

これを解くと、 x=3/14 = 0.21428...

このとき、可変抵抗器をMAXにしたときの合成抵抗値は、3/17*R

つまり、RΩの可変抵抗器(Bカーブ)に、3/14*R Ωの抵抗を並列につなぐと、3/17*R Ωの85Cカーブ可変抵抗器になる、ということです。

なので、150kΩの85Cカーブを作りたければ、

150k*17/3=850KΩのBカーブ可変抵抗器に 850k*3/14=182.14..kΩの固定抵抗を並列につなげればよい、と。

182kΩの抵抗器は何とかなるとして、850kΩのBカーブ可変抵抗器なんて存在しません。

厳密に85%にならなくていいので、何とかならないか考えます。まず、入手可能なBカーブの可変抵抗器として、1MΩを選択します。

これに、並列に抵抗を入れて合成抵抗を150kΩにするには、

1M*x/(1M+x)=150k

1M*x=150k*1M+150k*x

x=150k*1M/850k=176.470..k

E24系列から選ぶとすると、180kΩとなります。

そうすると、合成抵抗は 1M*180k/(1M+180k)=152.5423....kΩ 誤差約1.7%なので、上出来。(そもそも炭素被膜抵抗の誤差が5%あるので)

摺動子を真ん中にしたときの合成抵抗値は 500k*180k/(500k+180k)=132.3529...kΩ

132.3529/152.5423=86.76% ちょっと85%より大きい

というわけで、150kΩ(85Cカーブ)は、1MΩ(Bカーブ)と180kΩの並列接続で実現できることがわかりました。

これを応用すれば、任意の抵抗値のCカーブが作れそうですね。

ただし、端子2と端子3は短絡しているので、電圧の抵抗値分圧などの用途には使えません。

補足:同様に、90Cカーブにしたいときは、x=1/8 となり

可変抵抗器をMAXにしたときの合成抵抗値は、8*R/9 Ω

つまり、RΩの可変抵抗器(Bカーブ)に、1/8*R Ωの抵抗を並列につなぐと、8/9*R Ωの90Cカーブ可変抵抗器になります。

....と、ここで驚愕の事実が判明

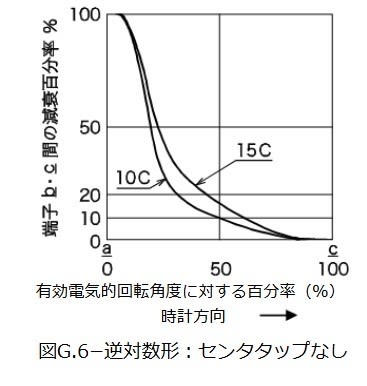

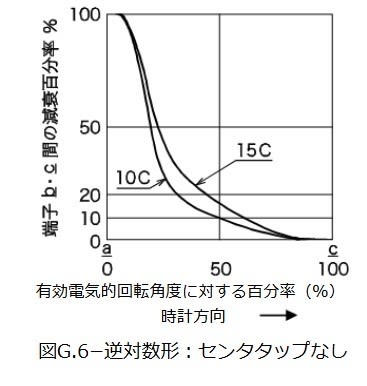

JIS C 5260 “電子機器用可変抵抗器” にA,B,Cカーブが定義されていました。 なんとCカーブは右肩下がり!

なので、"85C" ではなく"15C" でした。

ポテンショメータの構造からして、左に回し切った時に抵抗値が最大になるようには、できないような気が。

とおもったら、Cカーブの場合、端子番号が逆配列になっているようです。

https://www.mouser.jp/datasheet/2/54/PDB181-GTR-1013660.pdf

ここで、KEELEY 4knobs Comp の回路図を見直します。

https://aionfx.com/app/files/docs/aurora_legacy_documentation.pdf

この回路図だと、時計方向に回すと抵抗値が増加していくことになっていますが、端子番号を、AカーブやBカーブのものと

同じだとかんちがいしているとおもわれます。

入手できないので、以下のページを参考にBカーブの可変抵抗をつかってCカーブを実現することを検討します。

ここで気になったのが、Aカーブの場合は、摺動子が真ん中のとき、抵抗値が15%になるものを15Aと呼ぶ、というように

定義があるのですが、Cカーブに関しては85Cのようないいかたをネットで見つけることができませんでした。

Cカーブの可変抵抗器のデータシートを見たのですが、グラフが掲載されておらず、分かりませんでした。

(自分で適当なCカーブの可変抵抗器を買ってみて測ればいいんですけどね。)

とりあえず、摺動子が真ん中のとき、抵抗値が85%になるようにするには、どうすればいいか考えてみました。

定格がR ΩのBカーブ可変抵抗器に、何Ωの抵抗を並列につなげればいいか考えます。

並列に接続する抵抗をxRΩとします。

上の図で、揺動子を左から右へ回したとき、αが0から1まで変化すると表現しています。

つまり、揺動子が左いっぱいのとき、端子1と端子2が短絡して0Ω。

揺動子が右いっぱいの時、α=1で、抵抗値が最大に。

α=1のときの端子1~端子2間の抵抗値は、xR*R/(xR+R) = xR/(x+1)

α=0.5のとき(摺動子を真ん中にしたとき)の合成抵抗値は、xR*0.5R/(xR+0.5R) = xR/(2x+1)

摺動子を真ん中にしたとき、85%にしたいので、 0.85xR/(x+1) = xR/(2x+1)

これを解くと、 x=3/14 = 0.21428...

このとき、可変抵抗器をMAXにしたときの合成抵抗値は、3/17*R

つまり、RΩの可変抵抗器(Bカーブ)に、3/14*R Ωの抵抗を並列につなぐと、3/17*R Ωの85Cカーブ可変抵抗器になる、ということです。

なので、150kΩの85Cカーブを作りたければ、

150k*17/3=850KΩのBカーブ可変抵抗器に 850k*3/14=182.14..kΩの固定抵抗を並列につなげればよい、と。

182kΩの抵抗器は何とかなるとして、850kΩのBカーブ可変抵抗器なんて存在しません。

厳密に85%にならなくていいので、何とかならないか考えます。まず、入手可能なBカーブの可変抵抗器として、1MΩを選択します。

これに、並列に抵抗を入れて合成抵抗を150kΩにするには、

1M*x/(1M+x)=150k

1M*x=150k*1M+150k*x

x=150k*1M/850k=176.470..k

E24系列から選ぶとすると、180kΩとなります。

そうすると、合成抵抗は 1M*180k/(1M+180k)=152.5423....kΩ 誤差約1.7%なので、上出来。(そもそも炭素被膜抵抗の誤差が5%あるので)

摺動子を真ん中にしたときの合成抵抗値は 500k*180k/(500k+180k)=132.3529...kΩ

132.3529/152.5423=86.76% ちょっと85%より大きい

というわけで、150kΩ(85Cカーブ)は、1MΩ(Bカーブ)と180kΩの並列接続で実現できることがわかりました。

これを応用すれば、任意の抵抗値のCカーブが作れそうですね。

ただし、端子2と端子3は短絡しているので、電圧の抵抗値分圧などの用途には使えません。

補足:同様に、90Cカーブにしたいときは、x=1/8 となり

可変抵抗器をMAXにしたときの合成抵抗値は、8*R/9 Ω

つまり、RΩの可変抵抗器(Bカーブ)に、1/8*R Ωの抵抗を並列につなぐと、8/9*R Ωの90Cカーブ可変抵抗器になります。

....と、ここで驚愕の事実が判明

JIS C 5260 “電子機器用可変抵抗器” にA,B,Cカーブが定義されていました。 なんとCカーブは右肩下がり!

なので、"85C" ではなく"15C" でした。

ポテンショメータの構造からして、左に回し切った時に抵抗値が最大になるようには、できないような気が。

とおもったら、Cカーブの場合、端子番号が逆配列になっているようです。

https://www.mouser.jp/datasheet/2/54/PDB181-GTR-1013660.pdf

ここで、KEELEY 4knobs Comp の回路図を見直します。

https://aionfx.com/app/files/docs/aurora_legacy_documentation.pdf

この回路図だと、時計方向に回すと抵抗値が増加していくことになっていますが、端子番号を、AカーブやBカーブのものと

同じだとかんちがいしているとおもわれます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます