cast ; ダイオウグミ/大王茱萸/

Elaeagnus multiflora var. gigantea/落葉広葉樹/

ビックリグミとも

date ; 06/20/2013/15:23

place ; 埼玉・北本市・浦田邸/

ショージ邸のお向かいさん

notice ; ショージさんの奥さん

photo ; 蝉坊

Elaeagnus multiflora var. gigantea/落葉広葉樹/

ビックリグミとも

date ; 06/20/2013/15:23

place ; 埼玉・北本市・浦田邸/

ショージ邸のお向かいさん

notice ; ショージさんの奥さん

photo ; 蝉坊

グミ/茱萸/Elaeagnus/Silverberry or Oleaster/グミ科グミ属の広葉樹の総称/の樹には格別な想いがあります。

最初の出会いは小学校低学年ころ。

家の裏地/津軽ではカグズといいます/の隅に、その丈1メートルほどの小木が植わっていて、ボケやスモモやニワウメなどとともに、それぞれの季節の訪れを知らせる真っ赤な実を、そう多くはないものの初夏には実らせてくれました。

毎朝グミを見に行き、その可愛くて美しい実のジューシーな甘味をひと粒ふた粒といただいたものです。

そのころには縦ふたつ折りの花卉のカタログが、祖父・國五郎あてにどこか上方の種苗屋から三種郵便で定期的に届いていて、バラやサツキやチューリップや果物などの原色に満ちた号がとても楽しく、マツやヒノキ類の地味な冊子はつまらなかったことを覚えています。

いつのころからか、あのグミの樹は、庭造りや植物が何より大好きだった祖父が、孫へのちょっとした甘味として植えてくれたものではなかったかと思うようになりました。

/

グミの実は、日持ちがしない、包装に手間がかかるなど、生食での商品にはなりにくいのですが、歴史的にはいわゆる「果樹」のひとつですから、他の果樹同様さまざまな品種があり、十数種にわたるといわれています。

そのうち主なものを大別すると、まず冬期には葉を落とし耐寒性に強い「落葉」のものと、冬期にも葉を落とさず耐寒性に弱い「常緑」のものとがあります。

「落葉」のものには、まず天然種で初夏に実が熟す「ナツグミ/夏茱萸/Elaeagnus multiflora 」。

関東以西・四国の山地に自生し、東京周辺ではこれが最もよく庭に植栽されているようです。

▲ ナツグミ/埼玉・北本市・浦田邸/06.20.2013

▲ ナツグミ/

東京・北区・滝野川7・一般住宅/06.04.2012

次にナツグミの変種とされる「トウグミ/唐茱萸/Elaeagnus multiflora var. hortensis 」。

北海道南部・東北・近畿以北の日本海側に自生している在来種。

以前は外来種と考えられていたためこの名が付けられたそうです。

冒頭の祖父がカグズに植えてくれたのもこのトウグミと思われます。

葉の波が大きめで、果実はナツグミより少し大きいようです。

▲ トウグミ/資料画像

ただし、ナツグミとトウグミはとてもよく似ているので、葉の裏の「毛」をよく観察しなければ判定が難しいそうです。

最近LED付きの携帯用ルーペを入手したので、詳しく観察したいと考えています。

そしてトップ画像の「ダイオウグミ/大王茱萸/Elaeagnus multiflora var. gigantean 」。▲▲

こちらもナツグミの変種とされ、最も果実が大きく美しく、食用として植栽されることが多い魅力あふれる品種です。

2013年の6月20日、久しぶりに蝉坊の生きものの師匠・ショージさん宅へ伺った際、北本市から行田市、熊谷市までドライブしていただき、観光・野菜の買出しを兼ね、行く先々で被写体となる「グミ」を探していただいたのですが、六月も下旬だったので適当な個体がなく、帰路の車中でショージさんの奥さん、

「思い出した!」

という歓声とともに案内していただいたのが、なんとショージさん宅のお向かいの浦田さん宅の立派なグミの樹、それもダイオウグミとナツグミの2種も。

まさに「灯台下暗し/とうだいもとくらし」、9回の裏大逆転の大発見!本当にお世話になりました。

なお、ダイオウグミの種子はガラスペンのペン先に似ていて、たてに溝が通っています。

それが8条の溝だという観察報告がありましたが、これも含め、他のグミの種類の種子がどのようになっているかは今後確認したい課題です。

さらに「落葉」の天然種にはもう一種、「アキグミ/秋茱萸/Elaeagnus umbellata」があります。

9~10月に実が熟し、道央以南、本州、四国、九州の砂浜、川原、原野に自生している在来種。

「窒素固定」という性質が強く、痩せた土地にもよく育つ性質がある種類。

なによりその実が球体に近い形をしているのですぐにそれとわかるそうです。

ただ、近年全国的に自生地が激減しているという報告もあるようです。

▲ アキグミ/資料画像

アキグミが詠み込まれている有名な童謡があります。

砂 山

1922/大正11/年

作詞:北原白秋/作曲:中山晋平

作詞:北原白秋/作曲:中山晋平

海は荒海

むこうは佐渡よ

すずめなけなけ もう日はくれた

みんな呼べ呼べ お星さま出たぞ

暮れりゃ 砂山

汐鳴りばかり

すずめちりぢり また風荒れる

みんなちりぢり もう誰も見えぬ

かえろかえろよ

「 ぐみ原 」わけて

すずめさよなら さよなら あした

海よさよなら さよなら あした

むこうは佐渡よ

すずめなけなけ もう日はくれた

みんな呼べ呼べ お星さま出たぞ

暮れりゃ 砂山

汐鳴りばかり

すずめちりぢり また風荒れる

みんなちりぢり もう誰も見えぬ

かえろかえろよ

「 ぐみ原 」わけて

すずめさよなら さよなら あした

海よさよなら さよなら あした

※「 」は筆者記入。

「日本童謡集 -誕生から現代まで-」

サトウハチロー編/教養文庫/社会思想社刊より

本書では中山晋平作曲の「砂山」のみを採用しています。

「日本童謡集 -誕生から現代まで-」

サトウハチロー編/教養文庫/社会思想社刊より

本書では中山晋平作曲の「砂山」のみを採用しています。

松尾芭蕉の壮大な名句、

「 荒海や佐渡に横たふ天の河 」

に敬意を表したフレーズで始まるこの詩は、1922/大正11/年、白秋が新潟の師範学校で開かれた童謡音楽会で、自作の詞の歌を次々に合唱してくれる子どもたちに感激して地元へ作詞献上を約束し、音楽会のあと案内された同市・寄居浜の情景に驚いて、これを素材に作られたものです。

日本一の大河・信濃川の河口付近に位置する当時の寄居浜は、信濃川の水流と日本海の潮流とが生み出す広大な砂山・砂丘地帯で、「見渡す限り」のアキグミの薮原があったのだそうです。

昔から新潟の海岸では村々に移動・進入する「砂」の害により、村ごとの移転を繰り返してきた歴史があり、その砂防のため、1617/元和3/年といいますから、およそ400年前からアキグミやマツの植栽が行われていました。

白秋も後日この作品について、「子供たちも私の童謡を自分のものとして、あの砂山の茱萸を摘み摘み歌つてくれるでしょう。」と、「お話・日本の童謡/白秋全集・16巻」で述べているそうです。

現在の寄居浜は、日本海に面した本州唯一の政令指定都市・新潟の市街地/中央区/となっています。

歌詞の冒頭の「荒海」は、芭蕉が訪れたときの日本海の状態ではなく、佐渡島に古来からとがめられて配流された人々や、金山の採掘で生涯を終えた人々の艱難辛苦/かんなんしんく/の人生に思いを寄せた、芭蕉一流の文学的発露だとする説には蝉坊も全く同感です。

▲ 童謡「砂山」の歌碑/新潟縣護國神社/

新潟市中央区西船見町/資料画像

なお、本項の起稿にあたり参照させていただいたブログ、「散歩の手帖-鳥、花、自然とかかわる日常。」/http://blog.goo.ne.jp/takanosu1736/は、まことに理想的なご内容で敬服しました。

素晴しいブログが与えてくださる嬉しさ、清々しさには感謝せずにはいられません。

//

つぎに「常緑」のグミの仲間の「ナワシログミ/苗代茱萸/Elaeagnus pungens/タワラグミ、トキワグミとも 」。

本州中南部、四国、九州、中国中南部に自生します。

こちらは、近くの石神井川に架かる紅葉橋のたもと、「石神井川緑道」の川淵に数十メートルにわたって生け垣として植栽されていて、蝉坊にとっては他の植物の大木などと同じく、大切なランドマーク Landmark になっているので、近くを通りかかる際には必ず状態を観察することにしています。

いつのころからか「グミ街道」と呼んでいます。

▲ 「石神井川緑道」の「グミ街道」/

東京・北区滝野川3丁目南岸下流側/08.31.2014

東京・北区滝野川3丁目南岸下流側/08.31.2014

楕円形の葉が厚く硬くパリパリした感じで、鳥によって自然発生したと思われる若木が近所の公園などでもまま見受けられます。

しかし、人の手で剪定されてしまうせいか、順調には育ちにくいようで、成木になったものを確認したことはありません。

▲ ナワシログミの生け垣の密集した葉

東京・北区・滝野川3・石神井川緑道/03.12.2014

英語のシルバーベリー Silverberry を示すかのように、

遠くからでも茂みが銀色に見えます。

▲ ナワシログミの過熟し乾燥が始まった実/

同上/05.03.2013

「常緑」のグミにはもう1種「ツルグミ/蔓茱萸/Elaeagnus glabra」があり、関東以西の日本に分布します。

茎がツル状に長く伸びて、他の植物などに寄りかかるようにして生育するのが特徴ということですが、未だお目にかかったことはありません。

いままでの経験によると、いつも頭の隅に出会いたい植物の名称をイメージしながら街あるきをしていると、必ずといっていいほど出会えてきたので、今後の楽しみに取っておきましょう。

▲ ツルグミの葉と実/資料画像

なお、グミ類の果実は「偽果/ぎか/Accessory fruit」といって、本来の子房に隣接する組織/花托や花序など/が肥大化したものです。

「偽果」を実らせる植物は以外に多く、イチゴ、リンゴ、ナシ、イチジク、バナナ、ビワ、スイカなど、フルーツショップの店頭を賑わすビッグネームが名を連ねています。

いずれも、果実を食餌とする鳥類などの生きものの好みや注意を引き、種子をいろいろな環境に拡散させて子孫が生残る可能性を高めるために進化した結果であり、人はその性質をうまく利用してきたものと思います。

また、グミということば自体、日本古来のことば/大和言葉/で、お菓子のグミは、ドイツ語で「ゴム」を意味する " Gummi " からきたことばなので、グミの実とはまったく関係がありません。

///

さて、45年ほど前、蝉坊は「日本百名山」で有名になった山岳紀行作家・深田久弥の著書「わが愛する山々/新潮文庫/1969」▼ を愛読する高校生になっていて、春や秋の休日には、一日中「野木和公園」の堤を周遊するかたちで、この本を携えながら気ままでロマンチックな山あるきを幾度か楽しんでいました。

蝉坊の記憶・印象にある2度目のグミの樹は、その山あるきの帰りの「道端」で茂っていた樹高2メートルほどの2本の壮木でした。

今回の調べによると、葉が大振りで実も大きめだったので、「トウグミ」ではなかったかと思われます。

それは「道端」といってもそこいらへんの「道端」ではありません。

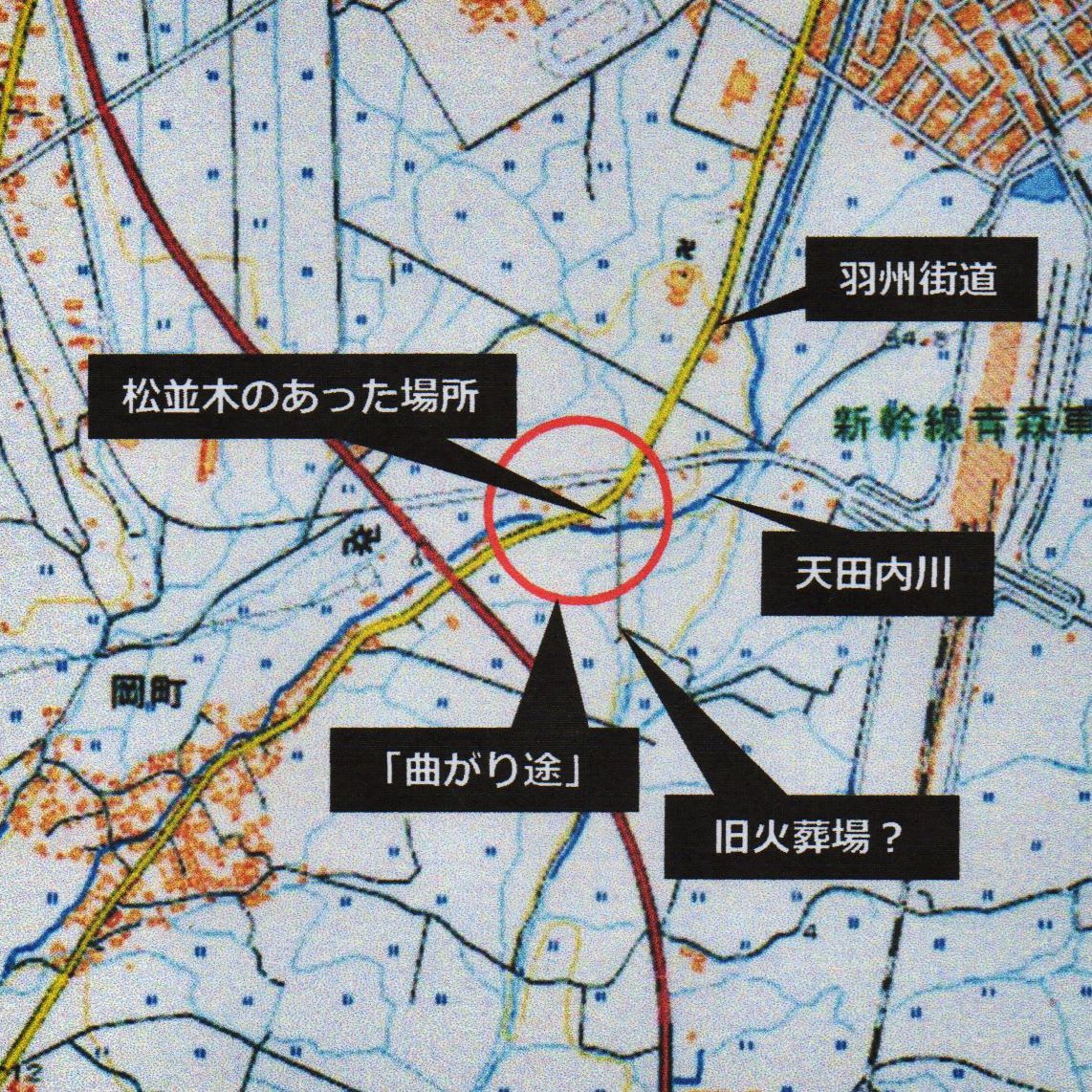

江戸時代には「羽州街道/うしゅうかいどう/現在の県道234号線」と呼ばれていたふるさと青森の「道端」です。

羽州街道は五街道の奥州街道・岩代国桑折宿/現在の福島県伊達郡桑折町/で分岐し、出羽国/現在の山形県・秋田県/を縦断して陸奥国油川宿/現在の青森市油川=蝉坊のふるさと/で奥州街道・松前街道に合流する重要な脇往還/現在の国道に当たる幹線/でした。

羽州街道の終点まで残り1キロメートル強の道端南側には、高さ4・5メートルはあろうかというクロマツの樹が4・5本生えていて、その樹間にグミの樹は生えていました。

時期的なせいか自然発生したせいか、実はまばらに生っていて、それでもまっ赤に熟していたので、ふたつみっつと少し酸っぱい実をちょうだいしました。

そのクロマツも痩せてはいましたが、ただの松ではなく、江戸時代の羽州街道を偲ばせる松並木の名残りだと解ったのは最近のことです。

当時の景観を物語る実際の画像はありませんが、ありがたいことに似たイメージの画像がたまたま見つかりました。

▲ 「曲がり途」の松のイメージ

石川県指定史跡「松並木の旧金沢下口往還」/

旧北陸道の面影を伝える数少ない風景/

1975(昭和50)年指定/

石川県・文化財サイトから

これは油川/東/側から見た光景のイメージです。

この画像には松の向こうに民家が写っていますが、実際の風景には周辺に民家などはまったくなく見渡す限り水田で、南方には死の彷徨の舞台となった「八甲田」山系が緩い裾野を広げ、大きな空・山・田んぼと、のどかで単純な光景が望めたものです。

きっとあのグミの種を飲み込み運んできた鳥は、松の枝上でこの広々とした景色を眺めながらポトリとやらかし、結果、あのグミの樹が発生したものと想われます。

その松があった場所のあたりは、古くから「曲がり途/まがりと」と呼ばれていました。

「曲がり途」の「途」は中途の途、前途の途で、訓読みにすると「みち」。

「曲がり途」は字の如く「く」の字のようにカーブしている地点でした。

さらにその松のすぐ近くには、「天田内川/あまだないがわ」というさほど大きくはない川が流れていて、緩い「S」字状の川筋と、「く」の字状の「羽州街道」が交差している裏さみしい空間で、物理的に「羽州街道」終点の油川とひとつ手前の集落の岡町とのほぼ中間にあり、歴史的には双方の「村境/むらざかい」でもありました。

童謡「叱られて/清水かつら作詞/1920(大正9)年」の一節、

夕べさみしい 村はずれ

コンときつねが なきゃせぬか

コンときつねが なきゃせぬか

のイメージにぴったりの空間でした。

これを現在の地図に示すと次のようになります。▼

実は「曲がり途」には「狐に騙される」とか「幽霊が出る」とか、大人たちが幾分か真顔で話題にする都市伝説ならぬ「村伝説」があり、 それを聞いた子供たちにとっては、とてもおっかない近寄り難い空間でもありました。

蝉坊にとってはいまでも「ゲゲゲの鬼太郎」▼ に代表される、水木しげる一流の魔界への入口のようなイメージがある、恐いけれども行ってみたいポイントでした。

▲ 「鬼太郎夜話」より/

青林堂/1960(昭和35)年9月

それは近代になって「曲がり途」のすぐ近くから田んぼの真ん中へ一直線の道の奥に「焼き場=火葬場」が作られたことによって、より増幅されたイメージだったのかも知れません。

確かにもとは赤レンガだった「焼き場」の煙突が黒い鉄製に替わって、忽然と田んぼに屹立している風景は一種異様なものがありました。

蝉坊が小学五年の秋78歳で亡くなった祖父・國五郎も、この「焼き場」の赤レンガ煙突から天国へ向かいました。

その儀式の最中、岡町からのお使いでショージさんがなにか供物を持って現われたので、ついあとを追って里山へ行きたくなったことを覚えています。

ショージさんによると、焼き場に火が入るとヤマセの日には、臭いがしたものだそうです。

////

「曲がり途」のイメージ形成の原因について考えてみると、まず人命に関わる事故・事件現場としての幽霊出現説。

a ) 冬場のシバレる日、地吹雪の日などに「行き倒れ」の人がよく出たところだから。

「曲がり途」は油川と岡町の中間に位地するので、遭難しそうになると引き返すのが大変です。

b ) 「天田内川」に架かる橋の崩落・転落事故があった。

差し渡し5・6メートルはあったであろうあの橋は、以前は丸太を渡して板で葺き、土を被せた土橋のような体裁だったように思います。

路面から水面までは通常3メートルはあったと思われ、重量のある馬車や馬橇では崩落・転落することもあったのでは。

つぎに「村境」としての政策・戦略的禁忌/タブー/説。

c ) 橋の崩落・流失による再建に関する談判の決裂・トラブルによる嫌気。

「境」につきどちらの町がその任を負うのかについての話し合いが大騒動に発展し、険悪な仲になったことにより、不要な接触を避けるようになった。

d ) 油川と岡町の生業/なりわい/の違いからのトラブルの防止。

油川は古代・平安時代末期からの、いわゆる「国際自由交易港湾都市」として、各地の言語の違う人々の流入・定住などに伴う元々の津軽とは異文化の町で、一次産業を基盤としない貨幣経済に立脚した人々の割合が高く、生活に無用な贅沢品を商う店や、享楽的な商売の店や博打場/ばくちば/などもあったように考えられます。

一方の岡町は中世・南北朝時代以後に開拓され、津軽の風土に合理的に根付いた生活と、伝統的な農業による自給自足を基本とし、他に依存する必要のない典型的な村落コミュニティと考えられます。

存立基盤の違いが日ごろからさまざまなトラブルや不幸を生み出すのは当然のことと思われます。

岡町から見れば油川/大浜/は異界への危険な出入口に見えたのではないでしょうか。

さらには「飢饉/ケガズ」の年には、食料の生産手段を持たない都市側が危機にさらされます。

また、貨幣価値が悪化する「銭飢饉/津軽弁でいうとゼニケガズ」の場合も同様です。

いわば「享楽」と「確実」が背中合わせになっていて、まさに二律背反の状態が長い間存在していました。

以上、a ) ~ d ) の4つの場合を想定してみましたが、事実にお心当たりのある方は、ぜひコメントをお寄せいただければ嬉しいです。

なお、「曲がり途」は油川での呼称で、岡町では「曲がっ途/まがっと」と呼ぶのが一般的だったようです。

このように一筋の狭い川を隔てて、わずか2~3キロメートルの距離なのに、言語全般が大きく異なる町同士でした。

ですから以前は、小中学校も全く別で、夏休みにも岡町の子らが油川の海水浴場/美濃谷の桟橋/に泳ぎに来ることなどほとんどなく、当の海水浴場では、地元のお兄さんやお姉さんたちが、慎太郎カットにアロハシャツ、ポニーテールにセパレーツ水着でツイストを踊っているという状況が象徴的に思い出されます。

今は昔、見渡す限りの水田も、北海道新幹線工事や車社会に飲み込まれ、「曲がり途」も「松並木」も「焼き場」も、漁港整備のため「美濃谷の桟橋の海水浴場」も幻のように消えてしまいました。

幼い脚にあれほど遠かった岡町の集落も、今では車で5分ほどで着きます。

途中、「曲がり途」の痕跡に気をつけていても、まったく解らずに通過してしまいます。

亀も玉手箱も持たないまさに「浦島太郎状態」です。

/////

蝉坊が最近出会ったグミの樹は、今まで出会ったどの樹よりも大きく、実もたくさん付けていた大木でした。

それは板橋の語源となった「板橋」の橋の近くの町内のアパートの敷地に結構なボリウムで茂っていた、ナツグミかトウグミで、最初の機会にはカメラを携えていなかったので、買い出しの機会に、今ごろは花も咲いているかも知れないと、意気揚々と出かけたものでした。

一度通りかかった道は滅多に外したことがないと早足でその角を曲がりました。

ところが世間ままならず、ドラマチックなことにその大木は見事に伐採された後でした。

合計6株の切り口の生々しさからみて、伐採されたのはおそらく2・3日前のことと想われました。

私有財産とはいえ、なんとも残念!

年輪の数からみて、樹齢40~50年ほどと見受けられました。

これだけの大木は区内でもそうはないのになどと、しばらくはブルーな気分になりましたが、気候のいい東京の広葉樹のこと、きっと来春は株元からいくつかの「ひこばえ/蘖/孫生え」が芽を出すに違いないと、前向きに気を落ち着かせることにしました。

実際、公園のケヤキの剪定を見ていても、死んでしまうのではないかと思えるほど、大胆に元枝を切り落としていますが、若草の季節になると見事に新枝と葉を生え揃えて復活するのです。

枝垂れ柳の大木などは、直立した煙突のように切ってしまっても、豊かに枝葉を茂らせるのを見たこともあります。

春先の芽生えが今から楽しみです。

▲ グミの樹の切り株/

東京・板橋区/04.28.2014

//////

祖父が植えてくれたグミの樹は、その後たび重なる父の家普請により、当然のように存在を失ってしまいました。

それは単に祖父個人の孫への思いやりだったのみならず、駄菓子屋で手軽に甘味が手に入るようになる時代以前の、日本人のひとつの慣わし=伝統文化ともいうべき行為ではなかったかとは、このごろ考えるようになったことです。

この稿を書き進めるにつれ、グミの甘味はもちろんのこと、植物の美しさやもろさ、四季の循環、自然のメカニズムといった諸々についてのおもしろさをも、祖父が教えようとしてくれたに違いないと想うようになりました。

グミの実に近くて遠い曲がり途 蝉坊

《 関連ブログ 》

● けやぐ柳会「月刊けやぐ」電子版

会員の投句作品と互選句の掲示板。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu0123

● ただの蚤助「けやぐの広場」

川柳と音楽、映画フリークの独り言。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu575

《 関連ブログ 》

● けやぐ柳会「月刊けやぐ」電子版

会員の投句作品と互選句の掲示板。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu0123

● ただの蚤助「けやぐの広場」

川柳と音楽、映画フリークの独り言。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu575

蝉坊さんの、グミへの想い出を理解する事ができました。

「まがっと」にも、ぐみの木が有った記憶は無くなりましたが大きな松の木や、焼き場の煙突の光景が懐かしく思い出されます。

「2キロ先に海が有るのに、海水浴をしたことがない」その通り。

岡町の子供は、川とかリンゴ畑の上の沼、たまには野木和公園の観音様側で水浴びをしていました。

浦田さんにコピーを渡しておきます。

へば又遊びにこいじゃ!

写真を撮らせていただいてから、1年2ヵ月も経ってしまいました。

どうしても「曲がり途のグミ」について記録しておきたかったものですから。

涼しくなったらまた農園/昆虫園/に伺わせていただきます。

浦田さまにもよろしくお伝えください。

おかげさまで、ほんとにありがとうございました。

ちょっと感銘を受けました。

残念ながらグミの思い出はほとんどありません。蚤助の子供時代の思い出といえば「スグリ」(カシス)でしょうか。

通っていた合浦小学校の校庭の片隅にスグリが植えられていて藪のようになっていました。

草野球の合間に、友だちと赤いスグリの実を摘み取ってよく口にしたものです。今思えば、野良犬のオシッコなどもかかっていたのではなかったかと思うのですが、あのほの甘い酸味を思い出しました。

りんごと同様、スグリ(カシス)が、青森と長野が主要産地だというのを知ったのはつい最近のことでした。

蚤助が生まれる前年に設立された小学校も、一時は廃校の対象にされかかったようですが、地域住民の反対で存続しています。そういえば、当時、正門の近くに「太宰治」の碑があったのを思い出しましたが、あれは今、現在の校舎の2階に埋め込まれているそうです。

とても懐かしいです。

身内の話題でも「スグリ」と「グミ」はみんなの記憶に鮮烈にあるようです。

小さなときに生きものに触れることは、ほんとに大切なことなんですね。

お陰さまで、ブログの種が次々に湧いてきています。

涼しくなって足腰も全快が近くなってきた気配です。

またコメントお待ちしています。

ありがとう!