かながわの古道50選。金沢道の能見堂跡付近。

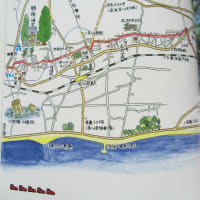

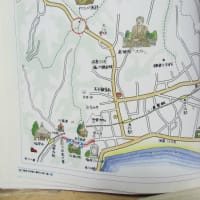

金沢八景は江戸近郊の名勝として人気の高い観光地で、そのルートが『金沢道』でした。文人墨客はもちろんのこと、多くの江戸庶民でにぎわったといわれてます。元禄元年、明の僧心越禅師は能見堂から見た景色が中国の『灑湘八景』にそっくりだと驚き、『武州能見堂八景の詩』を詠み、これが金沢八景の名の由来ともいわれています。現在ここには、碑と草庵跡が残ります。また、この近くには『筆捨の松』がありました。平安時代の絵師巨勢金岡がここから金沢八景の絶景を描こうとしたところ、あまりの美しさに筆を捨てたという逸話が残ってます。

ふむふむ( ..)φ

久々に京急に乗る♡

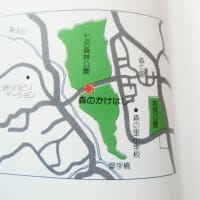

金沢文庫下車。西口に降りる。

線路の横を能見台方面に引き返す感じで歩き出す。

素敵な歩道だな。テーブル席(?)ではおじさまたちがリュックおいて酒盛り。

ん?行き止まり?

じゃないか。どうやら、この『六国峠ハイキングコース』の標識にしたがって行けばよいようだ。

そこが起点だな!

六国峠なるを目指す。

お!庚申塔だ。

その先に登り口があるのね♡

なかなかに渋い入り方だ。?。

歩き出す。

切り通しのような雰囲気だな。うぐいすが鳴く。風が心地よい。駅から数分で別世界♡

ん?分岐?

たぶん右登る。今は緑地公園として整備されてるから、逆に本来の古道がどっちだかわからなくなる。どっちも正解かもしれないけど・・・

ベンチの置かれた広場を過ぎて、たぶん、その道。

資料によれば、『やげん状の道』とある。やげんってなんだ?薬研堀のことか?時代劇か?あれは八丁堀か?七味トウガラシ?我ながらアホである。ウィキによれば、薬研のごとく断面がV字になってるもの。ますますわからないが、小石川養生所の伊織センセイがごりごりやっていたあの道具であろう。たぶん。

お!出た。

とても筆を捨てるほどの絶景ではないような気もするが・・・ま。なにか当時とはちがうのであろう。

ところで?能見堂とは???

そこで、先達御一行様!我ながら毎度のことながら犬も歩けばである。

解説してくださった。ありがとうございました!

能見堂の名残。

その階段から上がった。

他様々に。

想像してみようじゃないか。

能見堂跡を降りて、隣の階段。

ん?これって?!

これ!

おいおい・・・そうか!江戸時代はここはにぎやかだったんだ。茶屋まであったんかよ。確かに観光地だ。今の雰囲気の方がもしかしたら能見堂様があった頃に近いのかもしれない。なるほどに面白い(^。^)y-.。o○

さてさて。再び道を行く。

その先が終点(この資料のの意味)。

木がないせいか、ここからみれば確かに、絶景だったかもしれない。

と・・・

この道は、北鎌倉まで行けるようだ。どうしようか?とりあえず、皆様とお別れする。