ここのところ何気なく富士山の噴火が話題になることが多い。

たぶん一週間ほど前のNHKの報道からだ。

NHKが報道するということはほんとにいよいよ近いのかな?

とか思いながら、ふと古い図録を眺めることが多くなった。

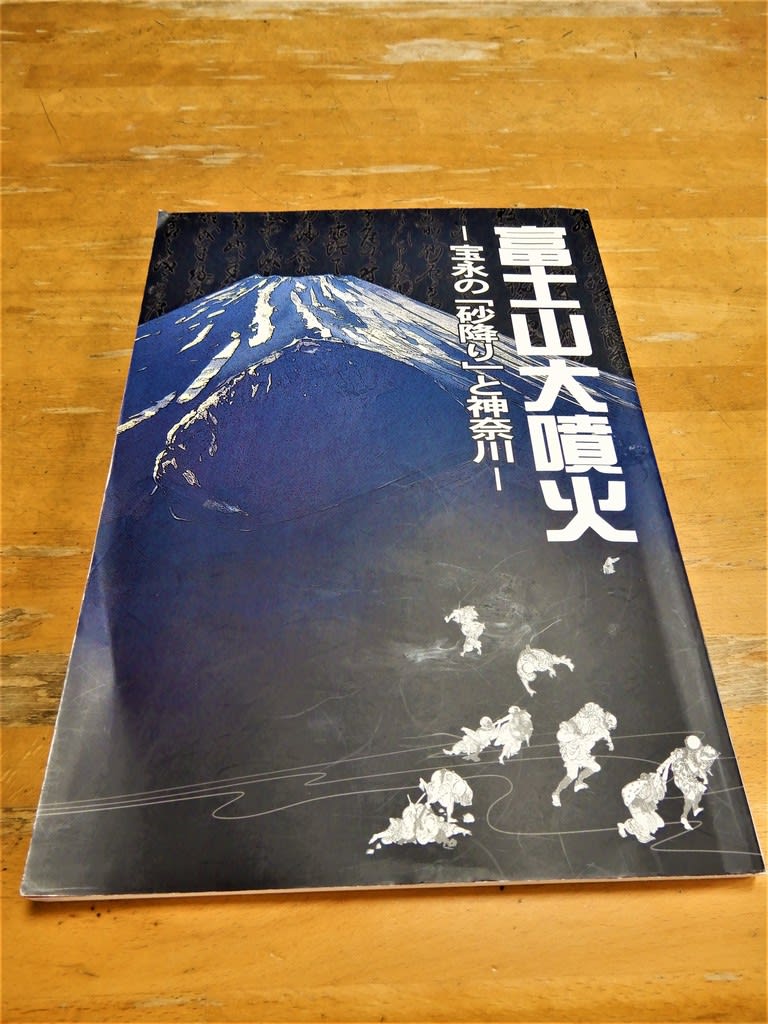

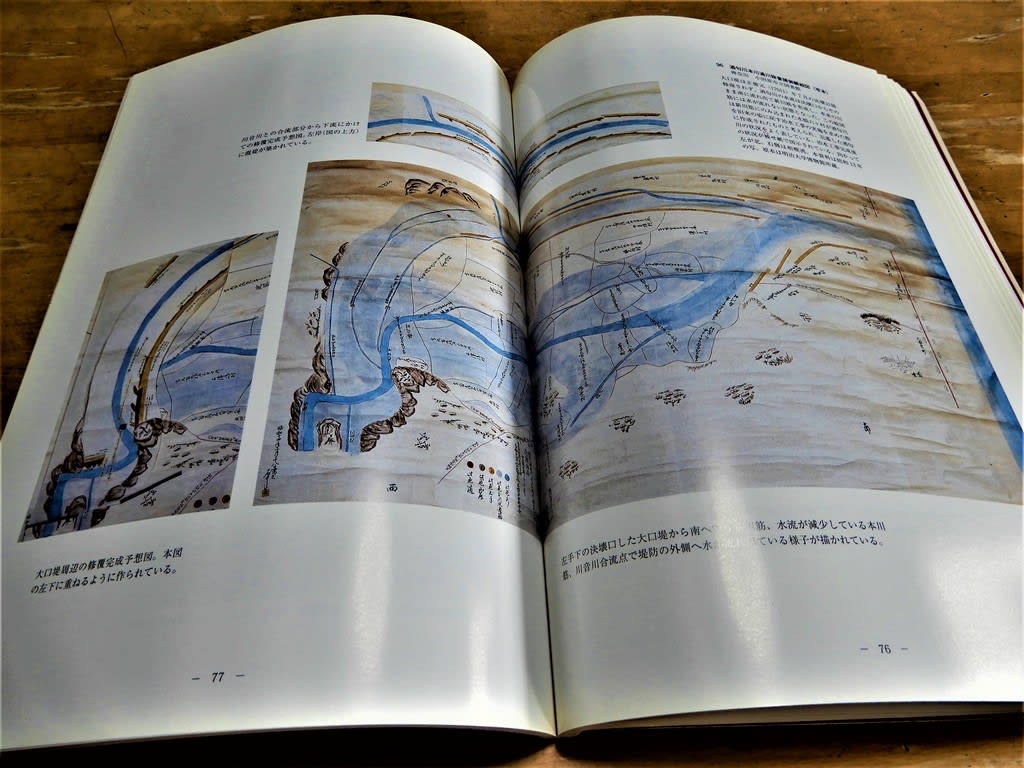

神奈川県立歴史博物館の平成18年の企画展・富士山大噴火ー宝永の「砂降り」と神奈川ー展の図録。

世の中には学術的なものから面白おかしくまで様々な富士山噴火のお話があふれている。

目にするのはネットのことが多い。

今はマスコミでも個人でもなんでもネットから情報をとってくる。

でもじゃあそのネット情報はどこから出てきているのか?

そりゃネットよ。

でも誰かがアップして公開しなければネットに自動的に入ってくるわけではない。

その誰かはどこからその情報を得たのだろうか?

そりゃそればかり研究している偉い学者先生の論文とかからよ。

じゃあその偉い先生方の研究の元になる資料はどこからきているのか?

与太話の類はこちらもどこか楽しんでところがあるからどうでもいいけど、富士山噴火のようなお話になると、ちょっと考えてしまう。

この神奈川県立歴史博物館の図録を眺めていると、ああここからなんだなぁと思う。

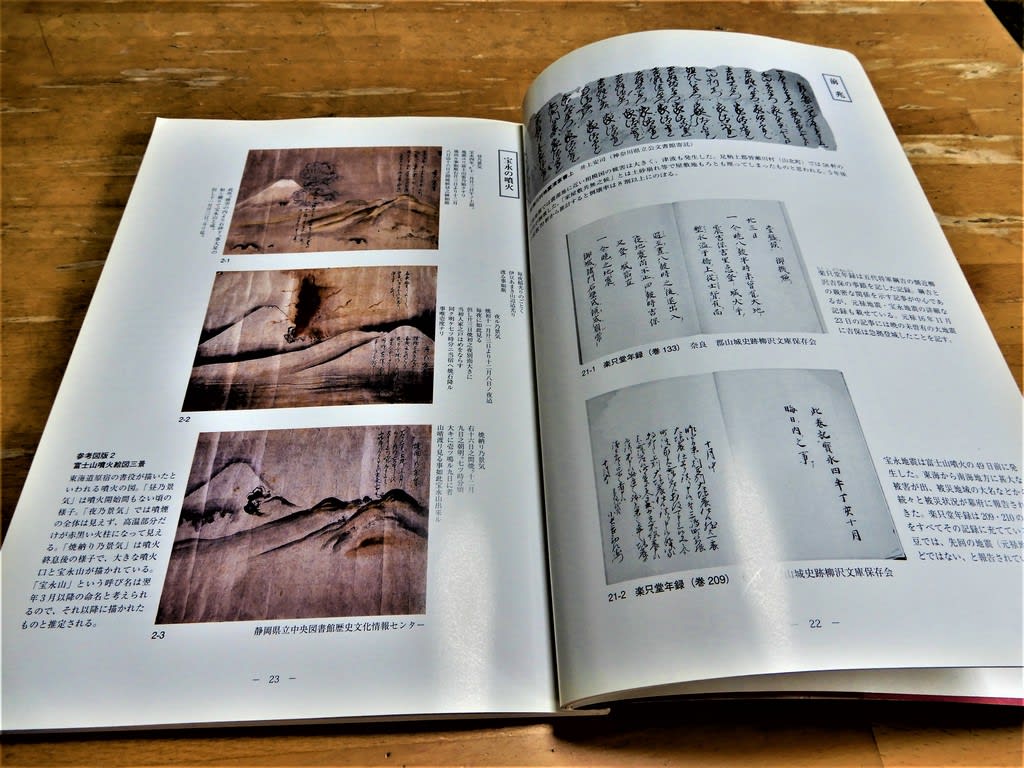

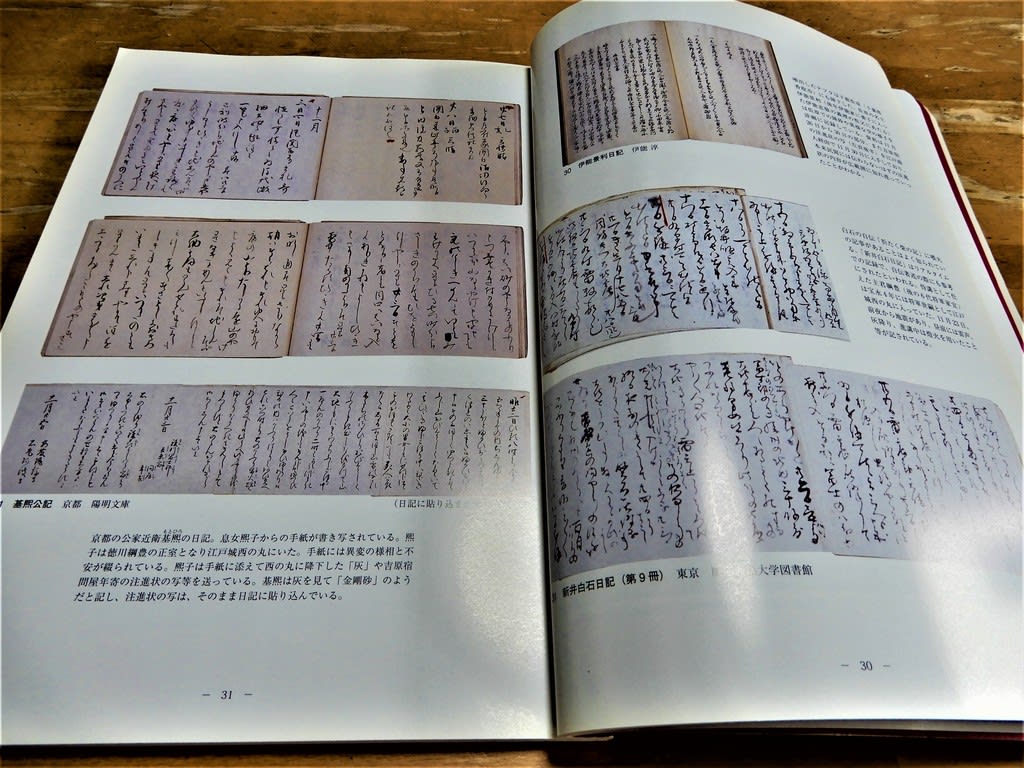

前兆らしき現象から当日の混乱からその後の復興まで、様々な立場の様々な人々が様々な目的で書き記した文や絵が、当人たちは歴史云々と考えて書いてるわけではないのだろうけど、奇しくも後世に伝えているのである。

これらの資料を真面目に保管し地味に研究するところから始まっているんだなぁ。。

今はどんな大災害が起きても大量の画像があふれてる。

は、どうなんだろう?

大量の画像の大半はディバイスが無いと再生できない。

ディバイスは電源が無いと動かない。

やはり紙媒体最強か?

でも書店に並ぶ新刊を手にとって呆れたことがあるのは私だけだろうか?

ウラをとらずにネット情報そのまんま載せてるのも珍しくない。

なんかなぁ・・・

と思いながら、あ!有隣堂本店さんに予約してあった本とりにいかなきゃと思うのである。