今日の空模様もわけがわからない。

晴と曇りと暴風雨が入り混じる。

三軒茶屋での世田谷線から田園都市線への乗り換えついでに寄り道。

キャロットタワーの3階にある世田谷文化生活情報センターの生活工房ギャラリーへ。

この小さなギャラリーの企画展はいつもユニークだ。

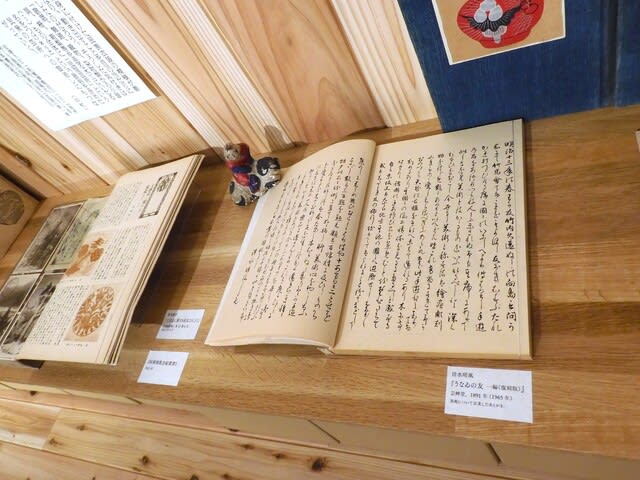

今回は「アウト・オブ・民藝-「民」から芋づる編MINGEIのB面!-」。

会期は4月29日~8月25日。

100年前の1924年4月、柳宗悦は関東大震災を機に京都へと引っ越し、河井寛次郎や濱田庄司と交流を深め一緒にフィールドワークな活動をしていた。

やがて1925年12月に、紀州の木喰仏調査の道中で「民藝(民衆的工藝)」という言葉を生み出したという。

当時「民」という文字は主に農村や漁村で暮らす人々をさしていた。

そして、柳田国男の民俗学、富本憲吉の民間芸術、山本鼎の農民美術運動、今和次郎の平民工芸など、「民」が生み出す様々な民具や郷土玩具や民謡やらに芸術性を見出し始めていた時代でもあった。

この展覧会では、「アウト・オブ・民藝」の著者であるデザイナーの軸原ヨウスケと中村裕太が、柳等が夢中になって民芸品を蒐集していた黎明期の民藝運動と、今日のライフスタイルとしての「MINGEI」との食い合わせを「民」という文字からひも解いていくという。

わけのわかったようなわからぬような。

そりゃそうだ。

私はそもそも「アウト・オブ・民藝」なる著作を読んだことがなかったのだった。

おまけに、民藝運動の黎明期には興味があっても、今現在時折目にするのは、どうも苦手なんだな。

とか思いながらもみる。

ん。

ものすごい熱量を感じたことだけは事実。

まずは「アウト・オブ・民藝」を読んでみようかな。

検索したら、お、Amazonで950円だ。