第6章 健全企業の経営実学「時務学」を学ぶ

(1) 経営者の「六芸」

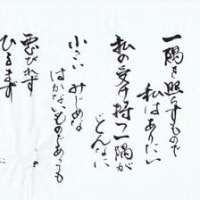

伊與田先生は著書「己を修め人を治める道 『大学』を味読する」1の中で人間は生まれながらにして、「徳性」が授けられている。ただ太陽が雲に隠れるように、人間の「我」や「私」が強くなると徳性を隠す雲のようになってくると書かれています。

「我」という漢字は「手」と「矛(ほこ)」からなっており、武器を持って威嚇している様子を表しており、「私」という漢字は五穀を意味する「禾」と肘を曲げている様子を表す「ム」でなって、穀物を独り占めする様子を意味しています。

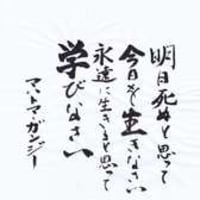

私は初めての伊與田塾で、「人間学」とは人間が生まれながらにして持っている徳性を育てるための学問であり、知識や技術を習得するための学問を「時務学」ということを知りました。

昔は「学(問)」といえば人間学のことで、時務学のことを「芸」といったそうです。そういえば「東京学芸大学」の「学芸」とは人間学と時務学のことで、東京学芸大学という名は正にその「使命(ミッション)」を明確に表しているといえますね。大学のホームページ2を見てみると目的として

「東京学芸大学は、人権を尊重し、すべての人々が共生する社会の建設と世界平和の実現に寄与するため、豊かな人間性と科学的精神に立脚した学芸諸般の教育研究活動を通して、高い知識と教養を備えた創造力・実践力に富む有為の教育者を養成することを目的とする。」とあります。

縦糸である人間学は時代が変わっても不易ですが、横糸である時務学は時代とともに変化していかなければなりません。孔子の時代の時務学「六芸」は礼(礼儀)、楽(音楽)、射(弓)、御 (馬車を操る) 、書(文学)、数(算数)を表しました。

それでは、現在において『長寿幸せ企業』を目指す中小零細ファミリー企業のトップが身につけなければいけない時務学とは何なのでしょうか。

「六芸」にあやかって、『長寿幸せ企業』の「時務学」を「ヒト・モノ・カネ」の三芸と考えて話を勧めていきましょう。

(2) 「時務学」 「ヒト」に関する知識と技術 ①人手不足と採用

経営の三要素と言えば、ヒト、モノ、カネの順番で言われるくらい、その中で、何年やっても難しいのがヒトの問題です。紀元前何千年前から人類はずっとヒトの問題で悩み続けているのですから。

私が経営再建のお手伝いをする場合もそうです。

相談者の最初の悩みはただ資金繰り、つまりカネのことのみです。

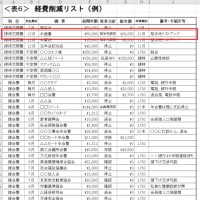

続いて、それを解決する手段としてのモノ、商品と製造と流通に関する仕組みづくりや、【日繰り資金繰り表】、【PDCA事業計画書】、【連動式財務三表】などの作成や自社で月次決算書を毎月10までに作成する仕組みづくりなどモノの解決が沢山出てきます。

これらを克服して経営危機を脱し、とりあえずカネの問題もなくなって初めて出てくる相談の多くはヒトのことなのです。経営危機の時には縁のなかった賞与や昇給の問題です。多くの中小零細企業の多くは「場当たり経営」ですので、ここで相談もなく、後述するように、「優しさ」と「甘さ」を間違って気前よく大盤振る舞いをしてしまって、再び経営危機に陥ってしまうなどという笑えない現実も散見します。

最初に確認しておきたいことがあります。それは、戦略や戦術を立てる前に 「あなたは何のために、何処に行きたいのか?」をはっきり答えられますかということです。従業員さんの採用から退職までの基本的な考え方を決めるということは人事戦略を決めるということです。第1章でお話したように、まず、何のためにという「使命(ミッション)」何処に行くのかという「目的地(ビジョン)」をはっきさせる。次に数字としての「経営目標(ターゲット)」を決めて、経営目標をどのようにして達成するか、やりかたをはっきりさせるのが「戦略(ストラテジー)」でしたね。戦略は幹から伸びた大きな枝です。この枝から、小さな枝がたくさん出て、葉が茂り、果実が出来るのです。

人事戦略も同じです。

世の中には成功事例を紹介したハウトゥー本が溢れています。活字中毒と言われたくらいこの種の本を読んだ私は、これで知ったやり方をそのまま真似ても殆どの場合うまくいかないということを数多く体験しています。失敗から学べばいいじゃないかと言われるかもしれません。しかし、自分の会社という樹の幹に立派に実がついた枝を接ぎ木してもうまくいかないどころか、私のように、元の樹を枯れさせてしまう場合さえあります。

これから、お話することはあくまでこのような理念や考え方をお持ちの方に向けてのものだということをご理解ください。

「まず、社員を幸せにする」の使命を持って「Delivering Happiness(幸せを届ける会社)3」のキャッチフレーズで顧客を惹きつけたアメリカのネット靴店ザッポスはコアバリュー(理念)に合わない人には、ザッポスに勤めてほしくないと採用面接でふるいにかけているそうです。

理念や「行動規範(モラルコード)」に合わない人は採用しない。迷った場合でも、試用期間中に自社の理念や「行動規範(モラルコード)」にあっているかを見極めて、そうでない時は正規採用しない勇気が必要です。

とくに小規模零細企業の場合は穴埋め的なパッキン採用がほとんどですので、即戦力になるからこのくらいは目をつむってという考え方は絶対に避けてください。あとで、大きな問題になるケースが多々見受けられます。

業務処理能力は高いが、道徳力が低い応募者と業務処理能力は低いが、道徳力が高い応募者のうちどちらかを採用しなければならない場合は、迷わず後者を選ぶべきです。

特に、管理職以上を中途採用するときは、この点に注意しなければなりません。

「隣の芝生は青く」見えるものです。

私も繰り返しこの過ちを犯しました。有能な会員経営者の方でも同じような間違いをする例が多くあります。

よくある健全企業の採用として悪いケースは、取引先などで大変お世話になっている管理職やいろいろな現場でお会いする競合会社の管理職から「実は・・」と言って退職の相談を受けたりする場合です。

特に、「自分の力を発揮させてくれない」とかう「ちの経営者にはビジョンがない」とかを口にする時は最注意です。

「徳性のある人には地位を、能力ある人には金を与える。」という言葉を忘れないようにしてください。

会社と人との関係は本当に不思議なものです。多くの会社に訪問させて頂いていますが、社員は概して高学歴で、ひとりひとりの能力は高く、熱意もないわけではないのに、なぜかバラバラでうまく機能していない会社があります。

一方で、ひとりひとりの能力はけっして高くないのに、うまく機能している会社があります。そんな会社では、社員さんが全員同じ方向に向かって、知恵を出しあっています。その結果、衆知が集まって大きな力になり会社が発展しているように思います。

21世紀前前半、経営の効率化やロボット機械などによって省人化がおこなわれようとも日本では「人材不足」が経営の大問題になってきます。中小零細企業にとっては、何も手を打たなければ人材どころではなく、「人手不足」が慢性的になり、長寿どころか「人手不足倒産」という言葉さえ現実となってしまいます。

私は、中小零細企業が長寿企業であるために必要なことは、高収益企業や高成長企業であることより、その企業に関わる経営者や家族は勿論のこと、従業員のみなさんが、この企業で働けてよかった、この企業があってよかった、と誇りに思えるような企業で在り続けることだと考えています。

また、従業員さんからみた『長寿幸せ企業』とはどんな企業かというと

(1)家族を養い、幸せな家庭を築ける給与を得ることができる企業

(2)人生設計ができる長期継続して健全な企業

(3)上記を満たした上で、やりがいを実感すること出来る企業

というふうに捉えています。

採用の方法や賃金規定や評価方法はこれらの経営理念が根や幹のうえに立っていることを忘れないでください。

今までは、会社側の都合で採用や就業の仕組みを決めてきました。パート従業員、非正規社員や派遣社員というのはまさに会社側の都合でした。この方法を続けていけば、今後本格的に少子高齢化に入っていく日本において他社との人材獲得合戦で給与戦争の泥沼に自ら踏み込んでしまいます。まるで一時代のスーパーマーケットの目玉商品などの価格破壊競争なような状況になってしまいます。働き手は一時的に高給を得ることが出来ますが、過剰な人件費の負担に耐え切れなくて倒産してしまえば、上記(2)の人生設計が出来る会社ではなくなってしまいます。それでは今後はどのような仕組みで採用や就業を考えていけばいいのでしょうか。 それは、働く側の環境や身体的能力?に応じて働き方を変えてそれをうまく組み合わせて会社側の都合に近いものにしていく仕組みが必要になります。

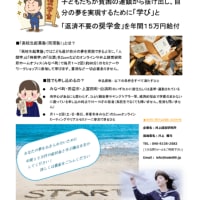

学生、妊婦、その夫、小さなお子さんのいる夫婦、寡婦、寡夫、障害者、その家族、高齢者、要介護者などのいる家族。これらの方は現在の勤務体系でははじかれている人びとです。月20日勤務は出来なくても、8時間勤務はできなくても、彼らなりの働ける時間が少なからずあります。能力があっても今の会社側の都合による就業規定や賃金規定では働けないだけです。

私は「働き方革命」が叫ばれる10年以上前から、「スーパーレデイ」や「スーパーシニア」という言葉で埋もれている潜在労働者採用の仕組みを会員企業に提案してきました。「パート」や「非正規」などという言葉をなくし、すべてのひとが同じ呼び方の「従業員」であるべきだと言い続けています。

働き方だけでなく、いままでの雇用形態や賃金規定、評価方法ではこれからのヒトの変化の時代を乗り切れません。多くの先駆的な取り組みを学び、「ヒト」に関する技術や知識を学び、実践し技能や知恵に変えていかなければ、21世紀前半を乗り越えるのは難しいといえるでしょう。

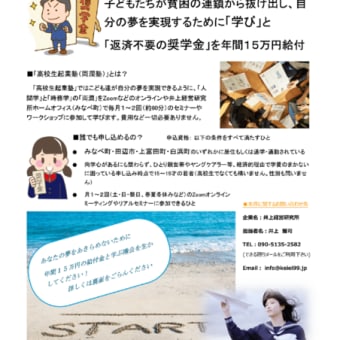

このブログ、「中小零細ファミリー企業版 『長寿幸せ企業』の実践経営事典2017」は井上経営研究所が毎週火曜日に発信しています。

次回は 第6章 健全企業の経営実学「時務学」を学ぶ の 第2回『長寿幸せ企業』の賃金規定と人事評価方法

を予定しています。

井上経営研究所(代表 井上雅司)は2002年、「追いつめられた経営者の心がわかるコンサルタント」を旗じるしに、赤字や経営危機に陥った中小零細ファミリー企業を『経営再建プログラム』で再生させる「経営救急クリニック」事業を創業。さらに再生なった中小零細ファミリー企業を俯瞰塾などの実践経営塾と連動させて、正常企業から、健全企業、無借金優良企業にまで一気に生まれ変わらせる企業再生手法を確立。2010年、長寿永続健全企業をめざす中小ファミリー企業のための「『長寿幸せ企業』への道」事業を開始。