横浜の原鉄道模型博物館では2017年1月18日から3月13日の日程で企画展「ナローゲージ王国・台湾の軽便鉄道展」が開催されています。

今回は初日の18日にオープニングセレモニーへの参加と実際の展示を観賞してきたので、紹介するとします。

今回の台湾の軽便鉄道展は、昨年に原鉄道模型博物館と姉妹館協定を結んだ台湾・高雄のハマセン鉄道館(高雄市歴史博物館の分館)や台湾製糖会社などの協力で展示品を借りることが出来たそう。

入場料金としては通常の博物館見学料金と同額。

「横浜ポルタ・京急プレミアポイントカード」「タイムズクラブカード」など(他にも割引対象あり)を持っている場合、入館料が大人で100円引きになります。対象の場合は券売機で入館券を買わずスタッフに確認を・・。

今回の企画展開催に先立ち1月18日の開館前にオープニングセレモニーが開催されました。

日本側からは原美津子館長・原健人副館長、台湾側からは、高雄市立歴史博物館の楊仙妃館長や台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表(台湾の駐日大使)を初めとした方からの挨拶がありました。

今回は通訳が付いて館長など日本人の挨拶の際は中国語に通訳。台湾からの来賓の挨拶の際は日本語に通訳といった形で進行しました。

そして引き続いてビルエントランス外側(横浜駅側)に展示されている111号巡回車の除幕式に。

除幕の紐をひいているのは手前から

高雄市立歴史博物館の楊仙妃館長

台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表(台湾の駐日大使)

原鉄道模型博物館原美津子館長

の3人

さてこちらが今回の目玉展示。111号巡回車。

台湾で現在でも烏樹林糖廠で動態保存されている1921年製の気動車。

今回の軽便鉄道展開催期間中限定で展示されています。

非常に貴重な展示ですが、ここで動態展示するのは無理だとはいえ、せめて実際の保存運転時の走行風景や運転操作などの映像展示もあったの方がより分かりやすいカナ??と思います。

動態保存されているといわれても今ひとつピンと来ない人も多いと思うので・・・。

外観では気がつかないですが車内は床が高い為か屋根が低くかがみながら乗る状態。

車内で立つのは無理です

運転席は車内中央横向きに1箇所のみ。前面の視界はかなり悪く近い場所はよく見えないです。

細かい移動や連結などの際は車外の誘導員の誘導がないと厳しそうですね。

車内見学に関しては主に土日の10時30分~13時30分に実施(強風・雨天時は中止の可能性)されるそう

館内では第2展示室が展示換えされて、今回の台湾の軽便鉄道展の資料が展示されています。

全盛期と思われる台湾製糖鉄道の路線図(詳しい年代は問い合わせ中)

製糖鉄道は台湾中南部を中心に緻密な路線網を展開。製糖工場への原料輸送など貨物輸送の他に旅客輸送も行い地域住民の交通手段としても活躍したそう。

当時普通サイズの台湾鉄道の総延長は約1000kmだった時代、最盛期製糖鉄道は総延長3000kmを誇っていたそうです。

私が2009年の旅行の際に訪問した渓湖糖廠や鹿港周辺の路線

往時は複線区間もあったそうで、2009年の旅行の際に乗車した保存路線もかって複線だったのが分かる雰囲気でした。

当時の訪問記

当時の訪問記

台湾で初めて鉄道が開業したのは清朝末期1891年の基隆~台北間の開業。

その後、日本統治時代に入り経済発展と共に鉄道建設も進み、国営鉄道の他に企業など民間資本によるナローゲージの専用線建設も行なわれる。こうした鉄道は貨物輸送の他に地域住民の足として活躍・・。

国際標準軌間の1435mm(標準軌)の半分ということで「5分車」(五分五分のような半分の意)と呼ばれ親しまれる。といった成り立ちが紹介されています。

日本統治時代以前の台湾は清朝の時代ですが、台湾で最初の鉄道は清朝時代に開業していた。というのはちょっと違和感というかちょっとした驚きですね。日本で例えてみれば「江戸幕府鉄道」みたいな違和感というか・・。

1891年は日本では明治24年ではありますが・・

台糖370形SLの模型

展示は製糖鉄道が主体ですが、森林鉄道・鉱山鉄道についても写真パネルで紹介されています。

企画展示室の方では当時の駅長室を実物大で再現したコーナーも。日本のものとはだいぶ異なる??小さい通票閉塞器なども展示されています。

そして今回の台湾の軽便鉄道展でお勧めなのがこちら。

企画展示室の奥で上映されている「台湾の鉄道1968年」

約1時間の映像がエンドレスで上映されています。

1968年の原信太郎氏の台湾旅行の際に自身が撮影した映像に原氏のナレーション解説が入り。(繁体中文字幕付)で、西部幹線の本線のSL列車やディーゼル特急を初め阿里山森林鉄道。ナローゲージ時代の花東線など、全編に渡って貴重な映像が盛りだくさん状態。

阿里山森林鉄道では中興号なる赤色の日本製ディーゼル列車や有名なシェイ形機関車の客車列車に乗車。

起点の嘉義から竹崎までは近郊区間のような形で区間列車も多く本数が多い。その先の登山区間も各行違い場所で、旅客列車の他に材木輸送の貨物列車などと行き違うほど本数が多い。

シェイ形機関車は2気筒と3気筒の2種類があり、2気筒は竹崎までの近郊区間用。竹崎で機関車を付け替え、山岳区間は3気筒の機関車が活躍・・。

花東線のナローゲージ寝台車も登場(外観のみ)

この映像。鉄道の他に未舗装で断崖絶壁の横貫公路で台湾西海岸から東海岸側までバスで抜けるシーン。また鉄道が未開通の花連から台湾方面に抜けるのに、やはり未舗装・断崖絶壁状態の狭隘道路をバスやトラックが車列を組んで単線鉄道のような形態で走る姿など、当時の台湾交通を垣間見れます。

原信太郎氏の解説音声で

「ここ(怖そうな断崖絶壁)を訪問する際は生命保険を掛け増ししておいた方がいいでしょう」とか、

撮影禁止場所(非民主化政権の当時は結構あった)では

「ここは撮影禁止なので見つからないようにこっそり撮ります」

のような原信太郎ジョークも笑いを誘いますね。

この映像、高雄のハマセン鉄道館の展示図録によれば、ハマセン鉄道館でも上映されているよう。それで中文字幕入りなのかも

企画展示室では他に、台湾糖業会社の記録映像(約5分)と高雄市のハマセン台湾鉄道館のオープニング記録映像(約2分)も液晶テレビで上映されています。

さて最後に常設展示の方から1つ紹介を・・・。

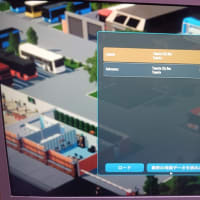

目玉の1番ゲージの巨大レイアウトで行なわれている「動鉄実習」を紹介します。

車載カメラが設置されている機関車を自分で操縦できます。自分が運転する模型の機関車からの前面展望映像が正面のモニターに映し出されるシステム。

このシステムはオープン当初にはなかったのが後年に設置されました。原信太郎氏を知る方の話では「原さんが存命中だったら、一日齧りついて離さなかったんじゃないか?」と・・

新型運転台と旧型運転台の2種類。

新型といっても、現代のワンハンドルマスコンタイプではなく、今はなき旧横須賀総武快速線の113系ATC車タイプ です。

です。

です。

です。

たまたま空いていた旧型運転台タイプの方を挑戦したのですが・・・旧型運転台の自動ブレーキは操作が難しい。いやはや、自動ブレーキといっても車と鉄道では大違い で上手く止められず難しかったです

で上手く止められず難しかったです

で上手く止められず難しかったです

で上手く止められず難しかったです

自動ブレーキタイプのシミュレーターがある博物館はなかなかないような気が・・。

この日は空いていたので係員が呼び込みをしていた状態でしたが、基本は整理券配付制のよう。1日3回行なわれているようですが、実施時刻などは公式サイトを参照してください。

大宮の鉄道博物館に続き、近年になって名古屋のリニア鉄道館、京都の鉄道博物館のオープンが続き鉄道博物館は花盛り。鉄道ブームの盛り上がりも感じるところです。

その中にあって、「台湾のナローゲージ軽便鉄道」という鉄道趣味界でも知る人が少ない、マイナーでニッチな分野の特別展を行なう鉄道系博物館がある。

というのは、鉄道趣味界・鉄道文化の幅の広さと奥深さを体現するだけではなく、単なるヲタク趣味ではない産業文化としてや近代歴史分野の中での「鉄道文化」というジャンルの確立を感じます。

ただ前述したようにせっかくの111号車の展示にしても、資料展示コーナーでも一部展示で洗練されていない部分や解説不足を感じる部分が所々あったのが残念

台湾の地理や「製糖鉄道とは?」とか「阿里山森林鉄道とは?」みたいな基礎知識が分からないとちょっと分かりづらい部分があるかな?と感じたのは残念です。

また台湾中南部の複数箇所では現在でも遊覧列車のような形で乗車できる。というのももっとPRした方が、台湾観光のPRにもなって、日台友好に繋がるかな?とも思います。

「そこが通ぽくっていい」とか「分かる人だけわかればいい」のような声もあるかもしれませんが、分かる内輪だけで盛り上がっても分野の広がりはないと思うので・・。展示スペースが限られるなど物理的な制約はあるにせよ、過去の企画展なども含めてもう少し展示解説の充実や洗練を頑張って欲しいなと思います。

2017/1/29 17:50(JST)