社内でこんな人はいないだろうか。

飲み会は好きだが「お酒」は一滴も呑めない。

ひときわ車が好きだったこともあり、会社での飲み会でも送迎要員としても活躍していた人。

最近は、どんどん航空会社のアルコールチェック体制の甘さの記事が連日掲載されている。

「JAL現役パイロットが告発 機長がアルコール検査で“替え玉”」

文春オンライン 1/9(水) より

ある日、酒の飲めない彼は会社を辞めると決断した。

彼は、仕事も普通にこなしていたので、辞めると聞いたとき戦力の離脱に困窮した記憶がある。

私は上司だったこともあり、またその業務をある程度わかるまでには最低でも1年かかる。たとえ変わりに新人が入社しても即戦力にはならない事がわかっていた。

その彼は、民営化されたばかりのバスの運転手の試験に合格した。

辞める日が近づくほど、他の社員からの批判が多くなっていた。多少やっかみもあったかも知れない。

その悩んでいる彼の姿を見て一言。

「会社というのは、入るときより、辞めるときの方が数段むずかしいよ」

その3週間後に無事退社していった。

彼は、当時はあまり規定が厳しくなかった「飲酒で勤務」という事には一切抵触することがなかった。電車や列車のなかでも機関士の飲酒が厳罰化されていくなかでもまったく問題がなかっただろう。ちょっと、お酒を舐めるくらいですぐに顔が赤くなるタイプだったのでお酒は嫌いという部類だろう。

今なら、飲み会も誘われても行かなくいい時代だが、その頃は「付き合いの悪さ」が人事に響くところが多かった。しかし、彼の場合は、そのような人が集まるところが好きだったようにも感じる。本心は嫌いだったけど・・・という事もあったかも知れない。

しかし、その時代性を切り抜けていき「旅客自動車事業者」には欠かせない人材になっている。

このように、不得意分野に合わせて職業を選ぶことが重要になっている。

話は変わるが、飲酒に変わって喫煙も同じくらい重要だと思う。

最近、飲食店がオープンしても、禁煙の店でないと入りづらい。しかも調理場で喫煙するオーナーだったりすると、敬遠してしまう。食に関する業務をするなら職場環境では禁煙である。

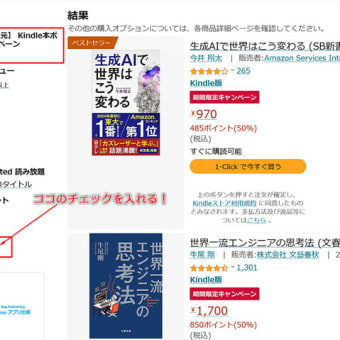

札幌市も全国的には喫煙率が高いし、、特に女性はグラフでみると飛び抜けている。

小さな飲食店であるほど明らかに人口の多いタバコを吸わない人達を対象にすべきなのに、なぜ少ない人(喫煙率)をターゲットにするか分からない。この店は、タバコさえなかったら子供連れのファミリーだって気軽に寄ってくれるのにと残念に思う。

脳でコントロールしてみることも、これからの職業選択で求められる時代です。

「続ける・やめる」は脳でコントロールできる! (青春新書プレイブックス)