土偶について

自分のオススメの一冊。

「土偶手帳」

こちらの本、

様々な土偶が記載されており、

説明書きが読んで楽しい。

もちろん土偶もキュート。

自分は、

こちらの本を出会い、

土偶が好きになりました。

老若男女問わず読める本です。

オススメです。

今日は土偶について、

「土偶手帳」から

特にお気に入りの土偶を

ご紹介したいと思います。

※説明は、本から一部

引用させていただいたきました。

出典:amazon

北海道の土偶・特徴

北海道の地に

縄文人たちが暮らし始めたのは、

本州より少し遅れて

今から約12000年ごろと言われています。

そこから約2300年前までの

約1万年の間が北海道の縄文時代となります。

北海道の縄文遺跡は、

約7000か所。

その遺跡のうち土偶が発見されたのは

100か所で約450点です。

遺跡の数に対して

発見される土偶の数は少ない。

しかし、

その出土の状況は他の地域と比べて異なり、

北海道に暮らす縄文人たちの

生活の営みや精神世界を如実に

物語っています。

通常、

土偶の多くは盛り土と呼ばれる

ゴミ捨て場のような場所や、

貝塚から発見されます。

ときには住居の跡や、

シャーマンのお墓と見られる場所から

見つかることもありますが、

これは特別な場合で、非常に稀です。

それに対し北海道の土偶は、

お墓から出土することが多いのが特徴です。

埋葬された遺体の頭が

あったと思われる場所に、

遺体に被さるように

うつぶせになった状態で

完全な形の土偶が

発見されたこともあります。

また、共同の墓地から

発見された破片をつなぎ合わせてみると

土偶になったケースもあったそうです。

そのほか、遺体を埋葬後、

そのお墓の上で破壊された土偶も

見つかっています。

土偶に亡くなった人のお供をさせるため、

今ある形を一旦壊し、

この世の役割を終わらせ、

新たな世界に旅立たせるという

彼らの弔いの世界観を

表しているのではないかと

考えられています。

国宝

中空土偶・茅空

(ちゅうくうどぐう・かっくう)

出典:Wikipedia

時代は縄文後期。

発掘されたのは、

北海道函館市・著保内野遺跡

現在は、

函館市縄文文化交流センター

土偶のサイズは41.5cm。

一見すると「髭?」と思うほど、

びっしりとつけられた文様は、

当時の人々が施していた

入れ墨ではないかと言われています。

ジャガイモ畑で

農作業をしていたおばあさんが

発見した土偶です。

ジャガイモだと思って手に取ったら

土偶の頭だったそうです。

身体が空洞の

「中空土偶」の中では日本最大。

両足をつなぐ管を作り、

熱した空気を効率よく循環させ、

焼けむらが起きないように

工夫されています。

感想

こちらの土偶。

以前、東京国立博物館て開催された

縄文展で拝見しました。

想像以上の大きさに驚きました。

その時購入した、

パンフレットを今見ているのですが、

いやはや。

模様の細かさに圧巻です。

顔の顎のラインには、

ビッシリと細かい円状の粒々。

道具は何を使ったのか?

素人なのでその点は

分かりませんが。

同じ大きさの円ですので、

もしかすると、

何かの植物の茎でしょうか?

妊娠を表す正中線は、

ただ、真っ直ぐな線ではなく、

ファスナーの様に横線が

細かくつけられている。

いや〜細かい。

拝見して当時は知識が乏しく

ちょっと見るだけで

終わらせてしまいましたが。

中が空洞と知り。

当時の方々の知識に驚きです。

もっとじっくりと

見ておけばよかったと後悔しています。

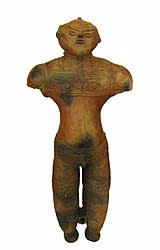

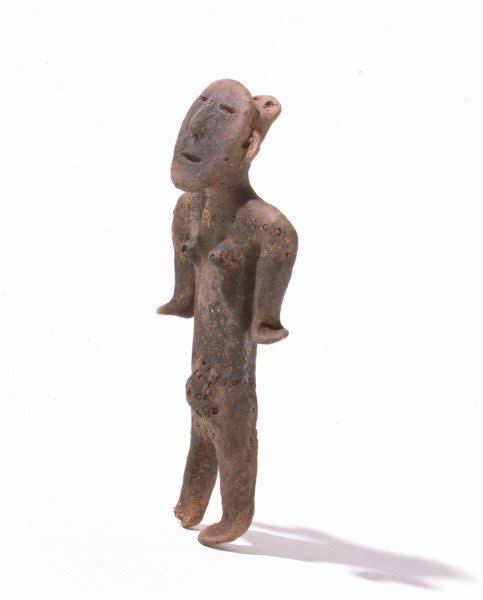

板状土偶

(ばんじょうどぐう)

出典:江別市公式観光情報サイト

江別観光協会 ホームページ

時代は縄文後期

発見は、北海道千歳市・美々4遺跡

現在は、北海道立埋蔵文化財センター

土偶のサイズは19.6cm。

多量のベンガラが撒かれたお墓から、

うつぶせの状態で発見されました。

顔の表現、

外側にキュッと反り返った手の表現は、

北海度の土偶によく見られるそうです。

縄文人にとって赤い色は命の象徴であり、

その赤い顔料が付着していたことから、

お墓に埋葬した死者の再生を祈って

一緒に埋められたのではないか

という説もあります。

感想

この土偶。

何がいいって、顔です。

第一印象は、

ナムコのゲーム、

テイルズシリーズの

ジェントルマン。

いや〜、バトルしていると、

バッタリ倒れてきて

潰されてるんですよねー。

って土偶の感想じゃない。

アハ。

両手が外にそっていて、

まるで、

髭ダンスです。

それも違うだろうって。

しかし、

いい味を出している土偶です。

さて、今日はこれにて。

明日も縄文時代シリーズ続きます。

最後まで読んで頂き

ありがとうございました。