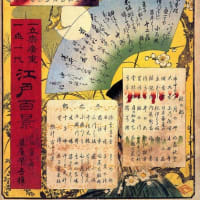

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景

第105景 「小梅堤」

本所の北、隅田川東岸にあった小梅村の風景を描いています。

曳舟川の始点近くの堤から北を望んでいます。

近景には色づいた葉をつけた榛の木(はんのき)が描かれています。その下では子どもたちと犬がじゃれ合って遊んでいます。

描かれている橋は手前から八反目橋、庚申橋、七本松橋です。

曳舟川

曳船川由来碑曳船川の由来曳船川は、徳川幕府が本所開拓に伴う上水として、万治二年(1659年)に開削したものです。当時は、本所上水、亀有上水などと呼ばれ、瓦曽根(現越谷市)の溜井から分水して、亀有から四ツ木をへて本所と深川の各地に配水されたようです。その後、享保七年(1722年)に上水としては利用されなくなりましたが、川筋の脇を四ツ木街道が通り水戸街道に接続しているため、次第に重要な交通路として利用されるようになりました。この川が「曳船川」と呼ばれるようになったのは、「サッパコ」と呼ばれる田舟のような舟に旅人を乗せ、岸から引かせたことによるものです。また、曳船川には古くから多くの橋がかけられており、薬師橋、鶴土手橋、地蔵橋、庚申橋などの名前が文献に見られますが、この付近(小梅児童遊園)にも八反目橋が架けられていました。このあたりの小梅という地名は、元は梅香原(うめがはら)と呼ばれる梅の木の多い地域だったことによるもので、八反目の名も八反梅(八十アールの梅林)からきているとの説があります。昭和二九年六月東京告示によって川としての役割は廃止され、昭和三十年代を中心に埋め立てられ、道路として整備されました。平成五年三月 墨田区

榛の木

(はんのき)

出典・Wikipedia

古名を榛(はり)といいます。

日本では、北海道から九州、沖縄まで分布します。

低地や湿地や低山の川沿いに生え、日本では全国の山野の低地や湿地、沼に自生します。

湿原のような過湿地において森林を形成する数少ない樹木です。

田の畔に植えられ、近年では水田耕作放棄地に繁殖する例が多く見られます。

水田の畔に稲のはざ掛け用に植栽されています。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

実際に描かれた場所は、現・小梅児童遊園のある辺りから曳船川を望んだ景色のようですが、とうきょうスカイツリー駅北の交差点から曳船通りを撮影しました。

曳船川は現在埋め立てられ、道路となっています。

現在は、ビルが建ち並び、江戸時代には見えていた向島秋葉神社は見えません。

木の代わりに電信柱、舟の代わりにトラックって所でしょうか。

最後に

江戸時代にはのどかな田園風景の広がっていた場所。

現在では川は埋め立てられ、ビルが建ち並んでいます。

緑が少なくなったこと、ちょっと残念に思いました。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅