少し時間がたちましたが、江戸川区郷土資料室企画展を見に行きました。

以下、展示物と郷土資料室発行の資料などの資料を引用しながら書きます。

〇「元佐倉道と千葉街道」

※江戸川区郷土資料室解説シートNo.3-2 「千葉街道」より引用

「現在 、区内を斜めに横切っている千葉街道は

江戸時代には「元佐倉道」とよばれていました。

この道は両国(墨田区)から竪川(たてかわ)に沿って進み、中川(旧中川)を

逆井の渡しで渡り、西小松川村新町(旧小松川第二小学校があったあたり)から

まっすぐ小岩市川の渡しまで伸びていました。

市川・船橋・佐倉・ 成田のほうへ続く重要な街道であり

東金街道が整備され慶長末年(1615)頃から、両国橋が架けられた

万冶2年(1659 )頃 までに順次整備されたと考えられています。

明治8年(1875 )に「千葉街道」と改称され、八蔵橋以東は、道幅も

広げられ、大正7年(1920)に国道7号となりました。」

※江戸川区郷土資料室解説シートNo.3-2 「千葉街道」より引用

(太字強調はブログ主)

〇「元佐倉道と佐倉道」

※企画展示より引用

将軍の通行のため整備された道が、将軍の通行が少なくなり

江戸時代を通じて通行が制限されていたとのこと

人がほとんど通らなくなった道ってどんな感じだったのでしょう。

※企画展示より引用

本筋が変わるタイミング、興味深いですね。

1873~83年ごろまでは「元佐倉道」が「佐倉海道」で

本筋となっており、「さくら海道」と刻まれている新宿町の下河原(現・高砂6丁目)

道標が作られる1693年までの間に付け替えられことになります。

その詳細が知りたくなります!

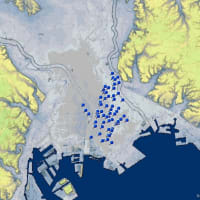

<iframe src="https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zRa2ngTf8IaE.kmhDbpmGkV-E" width="640" height="480"></iframe>

→https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zRa2ngTf8IaE.kmhDbpmGkV-E

以前作成した2つの地図

・古代東海道と立石様と江戸川区の周知の遺跡

・道標と道と渡し

に、

佐倉道の起点※1から区内の小岩の江戸川とぶつかる辺りまで

ラインをひいてみました。

葛西筋御場絵図も参照しつつ寺社などもいれてみようと思っています。※2

※1、参照:ウィキペディア

かつしかデジタルミュージアム

※2、古文書の知識のない素人なので、誤りもあるかと思います。

何かありましたらご指摘いただければありがたいです。

まさに地図と写真で街道をたどってれる展示内容となっていました。

ほか展示の様子はこちら

(ピンボケ写真が多くてすいません)

企画展は、12月14日(日曜日)まで

→https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e_bunkazai/oshirase/aa12001020140918104110303.html

「地図と写真でたどる街道のおいたち」と企画展タイトルにあるように

わたしも歩きながら写真を撮り、今昔様々な地図で眺めてみたい!

ということで、続きます。

次回は元佐倉道と行徳道の交差点、「四股」フィールドワークです。