11/30(土)にグリーンパレスにて開催された、

「江戸川区の歴史を学ぼう 考古学ゼミナールPart1 奈良・平安時代」

に出かけてきました。

江戸川区の歴史を学ぼう

考古学ゼミナールPart1 奈良・平安時代

講師:郷土と天文の博物館学芸員・谷口榮先生

日時:平成25年11月30日(土曜日)午後3時~4時30分

会場:グリーンパレス

主催:江戸川区歴史民俗史話会

後援:江戸川区教育委員会

「江戸川区の歴史を学ぼう・考古学ゼミナールPart1」の

最終章は郷土と天文の博物館学芸員・谷口榮先生です。

10ページにわたる資料とともにレジュメがついておりましたので、

以下、そのまま引用します。

---------------------------

奈良・平安とは・・・

ー大嶋郷戸籍に見る、古代の都とむらの人々の生活ー

奈良時代:710年の平城京遷都から794年の平安京遷都まで

平安時代:764年の平安京遷都から鎌倉幕府成立(1185or1192年)まで

はじめに

1、8世紀から12世紀の東アジア世界

(1)唐→宋

(2)新羅→百済

(3)渤海→遼(契丹)

2、大化の改新と都の建設(律令体制の成立)

(1)改新の詔

(2)藤原京から平城京へ

(3)畿内と地方

(4)官道の整備

(5)国分寺建立

(6)桓武天皇の即位と遷都

3.出土遺物が語る都と地方の風景

(1)瓦

(2)木簡

(3)墨書土器

(4)縁釉陶器

(5)役人の落し物

4.大嶋郷戸籍と住人の暮らし

(1)大嶋郷戸籍の特徴

(2)大嶋郷の故地と遺跡

(3)三里の位置と大嶋郷の範囲

(4)大嶋郷の景観と暮らしぶり

(5)牛馬と井戸の儀礼

(6)古代東海道と大嶋郷

おわりに

-----レジュメ引用ここまで-------

1、8世紀から12世紀の東アジア世界では、

世界的視野、少なくとも東アジア的な視野でみなければ歴史は理解できない。

文化の伝来あり、外憂ありと大陸から様々な影響を受けながら、国造りが

進んでいったことがわかりました。

2、大化の改新と都の建設(律令体制の成立)

公地公民制、戸籍や課税、官道の整備や役人の配置など、ものすごい構造改革が

行われたわけで、このころ始まった文書主義は今も引き継がれており

中央集権国家の礎が築かれた時代、考えてみればすごい時代だったんですねぇ。

3、出土遺物が語る都と地方の風景

・役所の機能を考えると正倉(倉庫)も大事。

・下総は陸奥と都を結ぶ地域で重要。

・須恵器(すえき)、土師器(はじき)・・古代東海道を往来。

・・・個人的には、鰹の煮汁が古代東海道を運ばれた話が興味深かったです。

今にわかに話題を集めている「和食」、その味の決め手のうま味調味料の鰹出汁

が、すでにこの時代流通にのって運ばれていたとは!

・古代東海道沿いの国府の瓦と多賀城の瓦を比べると

国の直営である多賀城の瓦は造りがしっかりしており

国府の瓦は見劣りがする。(※国分寺はしっかり作られている)

・木簡、役人の落し物(勤務状況、評価)などにみられる当時の様子。

・縁釉陶器、硯ほか・・出土したら注目すべきものについての説明。

※当時の人の目線で見ないと歴史はわからない、面白くないというお話が

印象的でした。土地の持っている特徴からくる歴史性というお話もなるほどと思いました。

4.大嶋郷戸籍と住人の暮らし

奈良時代、全体がまとまってわかる戸籍は3つあり、721年(養老5年)に

作成された下総国葛飾郡大嶋郷戸籍はそのうちのひとつ。

中国の文書主義を模して作られ、途中抜けている部分もあるが、最後の集計が

残っており、当時の人口や村の様子がわかる資料となっている。

甲和里・・・44戸、454人

仲村里・・・44戸、367人

嶋俣里・・・42戸、370人

合 計 130戸、1191人

大嶋郷・・・奈良・平安時代まで継続(和名抄にある八島=大嶋郷)

※ 「とら」と「さくら」(「孔王部 刀良」(あなほべ とら)と

「孔王部 佐久良売」(あなほべ さくらめ ))の話が面白かったです。

当時から文書主義のおかげ(印鑑ベタベタ)で後付けがしたくても

出来ないわけで、大嶋郷戸籍に「とら」と「さくら」がいたことを

山田 洋次監督は知らなかったそうです!

じぇじぇ、すごい偶然!!(ノ゜⊿゜)ノびっくり!!

甲和は「かわわ・川輪?」の当て字で江戸川区の小岩を中心にした一帯。

確実性が高いのは嶋俣が葛飾区の柴又であり、721年段階で嶋俣、1398年地名

を書き連ねた本に「島俣」とあり、戦国時代に「しばまた」に変化。

2つの里はその地形から名付けられた(甲和=川が多い、嶋俣=高い土地、川の分岐や合流)

不明だった「仲村里」は、甲和、嶋俣の二つの間のムラという意味で、後から付けた地名

ではないか。仲村里は遺跡の分布から中川周辺と思われる。

(ただし現状の遺跡の分布によるもので、今後の調査の結果次第で範囲が変わる可能性あり。)

今まで発表された大嶋郷の範囲、三里の位置は以下。

平安時代の終わりに大嶋郷がなくなり、葛飾郷が再編成される。

太日河の東:葛東郡、西:葛西郡(江戸川・葛飾・江東・墨田)に分かれる。

古隅田川は、武蔵国と下総国の境界線となっていた。

葛西が武蔵に編入は江戸時代であり、古代は下総国。

・古代の官道は直線的な道。

古代の官道をしめす地名に「大道」、「立石」がある。

「大道」・・・墨田、葛飾区四つ木若宮(今は荒川開削でなくなってしまった)、

江戸川区の小岩

「立石」・・・古代東海道の道標として転用、葛飾区に地名とともに立石様として

祀った祠がある。

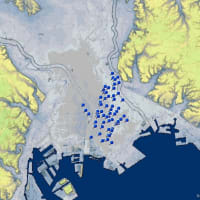

↑古代東海道推定ルート

・・以上、講演資料や講演PPTの写真などをもとにメモしました。

※参照引用:江戸川区の歴史を学ぼう~奈良・平安時代11/30資料

古代の東海道をいくつかの地図で眺めてみたくなりました。(^-^)

〇現在の地図で見る(Googleマイマップ使用)

→古代東海道推定ルート図:http://goo.gl/maps/xrFHW

・・・「立石道」という表記があったので、黄色でマークしました。

〇デジタルアーカイブ「葛西筋御場絵図」(文化2年(1805))で見る。

→http://jpimg.digital.archives.go.jp/JPEG/B9PIV.jpg(「立石道」あり)

→http://jpimg.digital.archives.go.jp/JPEG/B9PPA.jpg(「立石道」あり)

→http://jpimg.digital.archives.go.jp/JPEG/B9T9O.jpg(「立石道」なし)

※葛西筋御場絵図→http://www.digital.archives.go.jp/gallery/view/detail/detailArchives/0000000317

文化2年(1805)作成された、江戸近郊に設定された幕府の御鷹場の地図です。文化7年以降、幕府が地誌の編集資料として昌平坂学問所に集めた書籍に捺された「編修地志備用典籍」の印があります。「葛西筋」とよばれた武蔵国葛飾郡・埼玉郡・下総国葛飾郡にまたがる一帯にに設定された鷹場の地図です。村名は、葛飾領は○、下総国行徳領は△と形の異なる図形の中に書かれています。その他、御膳所・街道等が記載されています。 原図サイズ:東西126cm×南北273cm

引用:国立公文書館デジタル アーカイブ

・・・葛西筋御場絵図では、中川より東は「立石道」を見つけることができませんでした。

そのかわり、明治38年の東京府南葛飾郡全図には、しっかり載ってましたね。

「立石道」は古代の東海道とイコールでしょうか?

みなさんは「古代東海道」をご存じでしたか?

古代東海道の話を、今回初めてきいたので、勢いいくつか地図を並べてみました。

もしかしたら勘違いしているところもあるかもしれません。(^-^;

誤りがわかり次第、修正してまいりますので、何かありましたら、

ご教授いただけますと幸いです。

さて「考古学ゼミナールPart1 」をしめくくる最後の講演「奈良・平安」は

その2へ記事を分けて、あと少しだけ続きます。