「百聞は一見にしかず」というが、文章での説明より

写真は格段にわかりやすく、その場の様子を伝えてくれる。

M.Saitou氏(撮影者E.Saitou氏)からブログ掲載の

了承いただいた昭和30年代~40年代の写真には

時代のもつ息遣いや雰囲気がよく表されており、

写真のもつ力を改めて感じる。

このM.Saitouさんの写真を借りて、昔の写真の

場所の検証とともに葛西沖の移り変わりを振り返ってみたい。

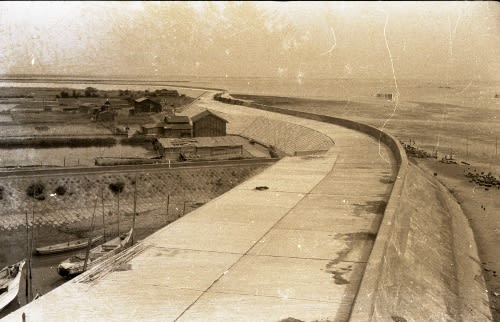

旧葛西海岸堤防から中川・荒川上流にむけて撮影されており、

写真上部には旧葛西橋が写っている。

葛西海岸堤防完成が昭和32年、新葛西橋の工事が終わり、旧葛西橋が

役目を終えたのが昭和38年・・・ということで、写真は昭和32年から38年の

間と推察される。

※写真の時代検証は別途記事を分けます。

10/21 東京メトロ東西線荒川橋梁たもと中川左岸 より撮影

たぶん、古い写真とほぼ同じ位置で撮影できたと思う。

http://link.maps.goo.ne.jp/map.php?MAP=E139.51.15.827N35.39.44.951&ZM=8

※上記リンクをクリックし、左上の古地図の上にマウスをのせると

昭和22年と38年の航空写真が見られます。

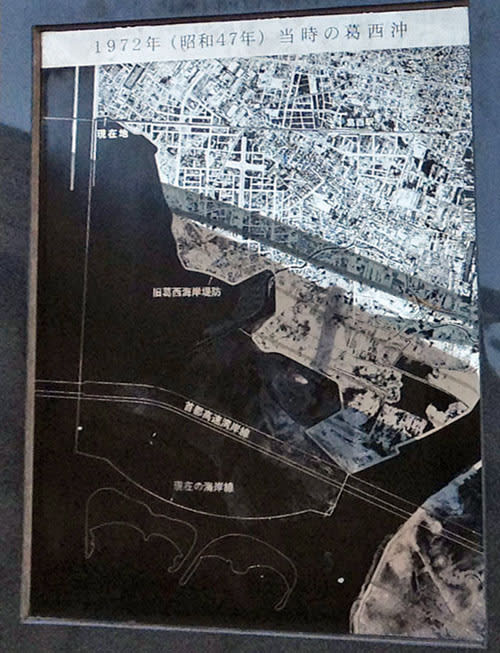

旧葛西海岸堤防の説明板

航空写真左上の「現在地」より少し左側が撮影ポイント。

このほかにも下記のような旧葛西海岸堤防の貴重な写真が何枚かあるので

そちらも一枚一枚、場所の特定を試みてみようと思っている。(難しそうだが)

これらの写真は、ゴミの不法投棄問題が起こる前だろうか。

蘆が生い茂り、干潟もみえ、のどかで自然ゆたかな海の風景が

写真には残っている。

さて、そもそも葛西海岸は、どのような海岸だったのだろうか。

葛西沖の自然については、また後日として

今回は風水害の歴史と葛西海岸堤防の経緯と概要を調べてみた。

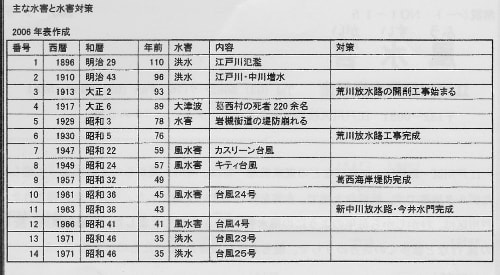

風水害の歴史について、江戸川郷土資料室

「解説シート1-15風水害」より、以下参照引用。

■江戸時代

昔から、風水害に悩まされてきた歴史があり、江戸時代には水害は80回余に

のぼります。大きな水害としては、宝永元年(1704)及び寛保2年(1742)、天明

6年(1786)の水害でした。その特長は高潮や津波による災害です。辰巳風と

いわれる東南からの季節風に吹きまくられると、往々にして高潮を招き、また大地震の

ときなど大津波を起こして沿岸沿いの村々はひとのみにされました。

そのなかでも最も大きなものは、安政3年(1856)の暴風雨で、多くの

倒壊家屋を出しました。また農作物も潮入りあるいは池水の出水によって大半が

失われました。東・西宇喜田、桑川、長島の4カ村だけでも流失を

含む家屋全壊は110戸を数え、さらに185戸が損害を被りました。

■明治以降

葛西海岸堤防が作られるまでの経緯、概要について

「理想のまちづくり 半世紀の航路-江戸川区政50年史」p57より

以下、参照引用。

■葛西海岸堤防

葛西海岸の堤防は、江戸時代から明治時代にかけて

地元では、「潮除堤」(しおよけつつみ)と呼ばれていました。

桑川・二之江・下今井の3か村の飛地海岸に沿い、長島村

(現在の東葛西1~5丁目から西宇喜田村(現在の北葛西1

~5丁目・宇喜田町)の境に至る延長35町20間(3854m)

に築かれていました。馬踏は6尺(1.8m)、堤敷は4間(7.2m)

から6間(10.8m)までとなっていました。

明治4年(1871)7月9日の暴風による高潮で堤の大部分が

破壊されたため、大規模な補強工事が施されました。

その後も引続く災害に耐え切れず、高潮のたびに大きな被害

をうけていました。

大正時代になっても規模の小さな修築が繰り返され

高潮防御の施設と言える大工事はおこなわれませんでした。

昭和7年(1932)年10月、東京市に併合され、護岸堤防を

3mの高波に襲われても安全に防御するための計画が

昭和9年(1934)3月、東京市議会で議決。

昭和14年(1939)までに約50%が完成しましたが

太平洋戦争の戦局激化により次第に縮小、ついには中止となりました。

終戦後、22年(1947)11月26日付け、戦災復興院告示第122号に

より、小島町1丁目から堀江町までの5010mが葛西海岸堤防として

計画決定。しかし、資材難と労働不足から足踏み状態だった24年

(1949)8月31日にキティ台風が折悪しく満潮時と重なり、

A.P3.15mの高波が発生。

区内の堤防破壊1216m、堤防決壊5065m、6万2000人が被災する

という大惨事をもたらしました。

東京都ではこの経験に基づき、過去の最高潮位である、大正6年(1917)

のA.P4.21mにも耐えられるよう、江東地区の高潮防御対策を講じました。

このような経緯を経て、26年(1951)10月20日の着工から約5年半後

の32年(1957)3月、小島町突端から堀江町突端を経て向卯川水門に

到る延長4461m余りの葛西海岸堤防が完成。護岸高はA.P5から6m

堤塘敷道路高4から5m、幅5.53mでした。

※以上、青字は参照引用、ただし太字強調は原文にはありません。

この地に暮らす人々は、長きに渡り水害に悩まされてきた歴史があった。

戦争で工事中断もあったが、待望の葛西海岸堤防が昭和32年完成。

しかし、工事中の昭和30年には地盤沈下の速度が速まり、

それに伴う嵩上げ工事が繰り返されたが、工事に耐えられない

場所も出てきた。

時代背景など調べていくうちに、葛西沖事業は、先導的なプロジェクト

であったというとらえ方もできるが、地盤沈下や公害問題などの社会問題

の発生を経て、時代の要請、自然回帰志向に沿う形で

自然環境を積極的に保護・回復を理念とした一大プロジェクト

になったというべきものかもしれない。

(「今よみがえる葛西沖」の座談会ページを読むと、計画初期段階では

自然環境保護という意識はあまりなかったとあり、各方面と

調整を重ねる過程で、自然保護がクローズアップされた感じだった。

さくっと読み飛ばしたので、もう一度読まないとわからない)

-----------

私自身は、この時代の風潮、人々の意識など、まだピンとこないことも多い。

今しばらく手元にあるこの貴重な昔の写真の場所探しをしようと思う。

街を走り今昔の地図を見ながら、昔の写真と同じ場所で写真を撮り

まちの移り変わりを探っていきたい。