映画『愛を読むひと』

まず、私はそんなにロマンティックな人間ではありません。映画の感想なら、先の『ミルク』のようなタイプの作品の方がずっと書き易い。

以下、ネタばれしています。

マイケルが自分を助けてくれた年上の女性に恋をして、その女性が彼にとっての「初めてのひと」となっていく描写は、昔のヨーロッパ映画のようで、妙に懐かしかった。なんかルノー・ヴェルレーとナタリー・ドロンの映画を思い出したり(古!!)

美しいヨーロッパの風景とともに(私はハイデルベルグの風景が映し出されることを一瞬「期待」したのに!)映画全体の落ち着いた雰囲気も良かったし、何より秀逸なのは、アカデミー主演女優賞に輝いたケイト・ウィンスレットの演技。まさに、目が口ほどにものを言っている演技でした。(ちょっと難を言わせてもらえれば、年老いてからの演技がもっと良ければ良かったと思います)

そんなひと夏の関係がある日突然終わりを迎えます。空っぽになった彼女の部屋のベッドで、彼女の残り香を求めて悲しむシーンなどは本当に美しかったです。…私は(ロマンティックな人間ではないので)あのまま再会しなければ、このひと夏の思い出は、マイケルにとっても、若き日の甘酸っぱい思い出として、時の流れとともに、追憶の世界の風景の一部になっていっただろうと思うのですが…(一生忘れられない…なんてこたぁナイ!)

数年後、マイケルが法学生として裁判を傍聴していたとき、戦争犯罪に加担したと被告席に立たされていたのが彼女でした。これをきっかけに、彼らのひと夏の甘酸っぱい思い出は、追憶の世界から強引に引っぱり出されて、その後の人生に重くのしかかってくるのでした。

彼女には、第二次大戦中、ナチスの親衛隊の一員として働いていたという過去があったのです。(「働かされていた」と言った方がいい)このように、国家の犯した犯罪を矮小化して一市民に背負わせてしまってしまうこと、被告たちが自分の身を守るために他人を告発すること(まるで魔女裁判)…こういう人間の過ちは、どの時代においても、どの社会においても繰り返されていることであって、この映画でもここの部分は特に真新しいものではなかった(私個人としては…ですが)ので、ここで詳しくは述べません。

彼女は字が読めないのではないか?ということは、私はピクニックのシーンで気付きました。マイケルに本の朗読を頼んだのも説明が付きますし…結局、事務職に昇進したのをきっかけに、町から去っていきます。この時代は、貧しく教育が受けられなかった人の中には、読み書きができなかった人も少なくなかったと思うのですが、彼女はそれを「自分の恥」とし、絶対に誰にも知られたくなかったのでした。自分の運命が決まる法廷においてでさえ、そのことが世に知られることを怖れ、結果的に罪を一人で被ってしまうことになります。

絶望的な獄中の生活の中で、マイケルの送ってくれる朗読テープだけが心の支えとなり、読み書きをおぼえていくのですが…果たして、読み書きができるようになったということが彼女に幸福をもたらしたのでしょうか?この部分は、今もよく分かりません…

刑務官がマイケルに「彼女はここ2年ぐらい、何にも構わなくなった」と言います。彼女は、「本を踏み台にして」命を絶ちます。考えてみれば、彼女たちが告発されるきっかけになったのはホロコーストの生還者が書いた「本」でした。

冒頭のシーン、彼女は雨に濡れた病気の少年(マイケル)を助けます。温かく人間味の溢れる女性でした。彼女がキャンプの看守として取った行動は法廷で激しく追及されますが、実際の場においては、(「あなたならどうしましたか?」と裁判官に詰め寄ったように)あれが精一杯の行動だったのではないでしょうか?…「書かれた記録」として残ったものは、現実の全てを伝えているとは限らない。

「読み書きができない」ということは、現代の社会では不便であるばかりでなく、市民としての義務も行使できない。彼女は読み書きができないことを深く恥じながらも、一方では「文字に頼らない世界」の中で、あくまでも自らに忠実に生きてきたのも事実なのでした。それが、読み書きを覚えて「文字のある世界」の住人になったことが、かえって彼女を絶望させたのではないでしょうか。

世界には、「文字」を信用せず、「口頭による伝承」しか認めない文化も存在すると聞きます…古代ケルトはそうでした。私たちが「文字を信用し過ぎる」だけなのか…この映画を観て以来、こういう思いに囚われています。

マイケルは彼女の遺言通り、ホロコースト生還者にお金を渡そうとしますが、その人は受け取りません。(ここの描写は、ちょっとどうなんだろう?まぁ、深読みはしないことにします)そこで彼は「識字率向上」のために活動している団体に寄付することにします。字を読めないことを恥じるあまり、一人で罪をかぶった彼女の悲劇を繰り返したくないとする彼の精一杯の思いでした。しかし、それが本当に彼女の思いに応えているのかどうか…微妙な部分がまたこの作品の魅力でもあります。

彼女が読み書きができれば、あのような形で一人罪を被ることはなかったかも知れませんが、歴史が犯した重大な罪を個人に着せてしまおうとする流れそのものは食い止めることはできなかったでしょう。マイケルも、その流れに逆らえなかったからこそ、彼女に有利な事実を知っていたことを隠さねばならなかったのでした。彼にできたのは「せめて、読み書きができない人を減らせれば…」ということだけだったというのも切なくて悲しい。

若き日の恋の思い出、初めての女性、読み書きができないということ、そして国家と社会が犯した消すことのできない罪、過去の罪を償う術を未だ分かっていない人間…それらの様々な要素が幾重にも重なって観る者に訴えかけてくる、よくできた映画です。

「感じとる映画」なんて言い方は、あまりに安易な気がして好きじゃないのですが…でも、この『愛を読むひと』は、まるで原風景のような、詩的な映像とともに、「感じとるしかできない」映画なのかも知れません。

最新の画像もっと見る

最近の「Movies」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- JERSEY BOYS (舞台ミュージカル)(127)

- JERSEY BOYS(映画)(43)

- JERSEY BOYS(来日公演)(9)

- JERSEY BOYS(日本版)(18)

- JERSEY BOYS(音楽関連)(30)

- Jerry Seinfeld(36)

- SEINFELD Cast(22)

- BEE MOVIE(40)

- CUTMAN(27)

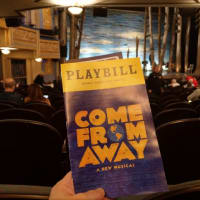

- Theatre(118)

- Books(33)

- Music(84)

- Movies(111)

- THE PRODUCERS(20)

- CURB YOUR ENTHUSIASM(6)

- New York(49)

- HAIRSPRAY(33)

- SEINFELD(139)

- English(1)

- Unclassified(84)

バックナンバー

人気記事