先日、某報道番組を見ていたら、コメンテーターが

「最近はよく『勝ち組』『負け組』なんて言われますが、例え『負け組』になっても落ち込むことはないんです。チャンスを利用すればいいんです。チャンスは誰にでもあります。」と力説していた。

…はぁ?身近にあるチャンスを感知し、それを利用できる器量があれば、もうそれは『負け組』じゃないのでは…?

SISTER CARRIEは1900年、20世紀の幕開けと共に出版されたが、主人公Carrieが二人の男性を足がかりに舞台女優として成功していく姿は当時の道徳感と著しく乖離していると批判され、ほとんど売れなかった。その後、まずアメリカよりもイギリスで注目され、今日のような評価を受けるようになるには数十年を要した。

南北戦争後、急速な工業化を経て急速に発展した大都市、ChicagoとNew Yorkは大量消費社会の受け皿の役割を果たしていくのだった。

CarrieはChicagoに住む姉夫婦を頼って貧しい故郷から出てくる。Carrieは家庭も貧しく、十分な教育も受けず、少しでも豊かに暮らしたいと、一縷の望みを持ってやってきたのだったが、現実は厳しい。

{18歳で家を出た娘に開かれた道は二つしかない。救いの手にめぐり合えてより良い人間になるか、都会の道徳水準を瞬く間に身につけてより悪い人間になるかだ。その中間に止まる事はまったく不可能である。}

Chicagoは田舎娘のCarrieには刺激に溢れた華やかな街であったが、貧しい彼女にそれを享受するチャンスは無い。劣悪な労働環境の単純労働で最低賃金を稼ぐのが精一杯、せっかくありついた仕事でもセクハラまがいの扱いを受けるだけである。

一方、大都会のショー・ウィンドウには華やかなドレスや装飾品が飾られている。

{…目を引くように陳列されている装身具や文具や宝石類に大いに心を動かされた。カウンターそれぞれに目もくらむほどの品物が、魅力たっぷりに陳列されている。…あたしに使えないものは何一つない。欲しいものばかりだ。…みんな別個の欲望を掻き立ててくれるが、どれひとつとして自分に買えるような品ではない。その事実が痛いほど分かった。}

Carrieの目に映る、いわゆる「大量消費社会」の描写はvividである。Carrieは「ものが発するメッセージ」を的確に感知する存在として描かれている。SISTER CARRIEにおいて特徴的なのは、それぞれの登場人物は、ものが支配する社会における感知能力、そして、そこからチャンスを見出して生き残っていく力のレベルによって、決定されていることである。毎日の生活に疲れて、もはや豊かに生きることに対する望みさえ持てなくなった姉夫婦、劣悪な環境の中で機械の一部のように働くしかない女工たちは、明らかにCarrieの下部に置かれている。(今で言う「下流」?)

{女工たちは今の身分に満足しているようだったし、どことなく品がない。キャリーは彼女たちよりも想像力があった。}

{(キャリーは)その夜は一晩中、客間で座ったまま窓から外を眺め、街の明かりが濡れた舗道に映っている通りを見ながら、物思いにふけった。ふさぎこむだけの想像力はそなえていたのだ。}

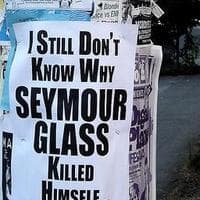

しかしながら、どうにも行き詰ってしまったCarrieはChicagoへ来る汽車の中で出会った羽振りのいい男、Drouetの元へ行ってしまうのだった。人の道に反する選択をしたことに心の片隅で痛みを覚えはしたが…。やがて、なかなか「結婚」の約束を果たしてくれないDrouetに愛想を尽かしかけていた頃に、高級クラブの支配人であり、Drouetよりも洗練された紳士であるHurstwoodが現れ、二人でNew Yorkへ逃げることになる。

New Yorkでは、Hurstwoodは過去の悪事が明らかになり、追われる身になる。品の良い紳士だった彼も、次第に行き場を無くし、悲惨な最期を遂げる。一方、Carrieはチャンスにも恵まれて演劇の才能が認められ、Broadwayのスターとなって、夢にまで見た華やかな生活が手に入るのであった。

Carrieは、知的でもなければ、思慮深くもなく、特に計算高いようにも見えないのだが、そのつど自分の勘と想像力を働かせて道を選びとった結果が成功に結びついたのだった。Carrieが環境に対して敏感に、的確に反応し、その結果、獲得することが可能になった「名声」や「居場所」に相応しい物腰や自信を、いとも自然に身につけていくのだった、そんな相互作用も淡々と描かれている。

Carrieがとんとん拍子で成功の階段を駆け上がっていた時、Amesという「自称エンジニア」の男性に会う。彼は、人生の望みを投げ出した人間でもなければ、俗世間で成功することに価値を見出す人間でもない。さらに進んだ「自立した自己」を持ちえているかのような人間だった。人の評価に左右されずに自分で評価を決定する事ができるAmesの自立した人間性にCarrieは惹かれる。彼は大衆小説を批判した。

{キャリーはこれを自分に向けられている非難のように受け取った。『ドーラ・ソーン』は読んだ事があった。…傑作だと考える人が多いのだろうと思い込んでいた。ところが、この頭のいい明晰な青年は、…あの本を嘲笑した。…キャリーはうつむき、物事を知らないということの苦痛をはじめて味わった。}

私には、いろいろな意味で、この部分は衝撃的であった。現実問題として、Carrieのように貧しく荒んだ境遇で、教育も受けられなかった人間に、果たしてここまでの感受性が持てるのだろうか。後半、時々顔を出すこのAmesが大きな役割を果たすが、彼の描写に今ひとつ「生活感」「現実感」がない。言わば「霞を食って生きてる度」が高いのも気になるところだ。

しかしながら、Carrieの歩んだ道をふり返れば、女工時代は「虚しさ」を感じ、都会で暮らすようになれば、同じアパートの裕福な住人たちを目の当たりにして「お金のないことの惨めさ」を知り、「美しいドレスが買えるまでは外出したくない」とさえ思う。常に欠乏感を抱きながら、それを「嫉妬」等というネガティブな感情に転化させてエネルギーを消耗することなく、彼女なりの自己実現に結び付けてきた。彼女にとって「美しいドレスが買えないのは恥ずかしい」と「ものを知らないことが恥ずかしい」は、決して次元の違う感情ではないのだ。「物欲」と「精神的に向上したいとする欲求」が対立しない世界が描かれているのである。

今の我々もよく口にする「物質的に恵まれていなくても、心豊かに生きることができればいい」「高望みをするのが良いのではない」という発想は当てはまらない。

成功を手に入れたCarrieはNYの高級ホテルの一室で、以前のようにぼんやりと外を見つめるのだった。

{Amesは一歩前進する方向を示してくれたけれど、その終着にたとえ行き着いても、そのもっと先には別の目標があらわれるだろう。はるかかなたの山上を照らす、あの歓喜の輝きを追及して、果てしない旅を続けるよりほかはないのだ。}

作者のDreiserは資本主義、大量消費社会に移行していく時代に起こりつつあった新しい社会の仕組みと、それが生み出す新しい価値体系について極めて自覚的だった。Carrieと同様、貧しい生まれで「持たざる消費者」だった彼には「もの」が差異を作るシステムにも過敏だったと言えよう。

Carrieは成功を手に入れたが、成功にも虚無感が伴い、それは落胆と紙一重であることに気付くのに時間はかからなかった。

それでも…それでも、Carrieにとっては、疲れ果てた女工のままでいたならば、それさえも学べないままだったのではないか。

Dreiserの作品は、とかく悲観的という印象を持つ人が多いが、私には「とにかく生きろ!」という真摯なメッセージが込められているような気がしてならない。

そして、今の日本でこそ、SISTER CARRIEがもっと広く読まれてもいいのではないかと思う。

岩波さん、是非、重版をお願いします。

※{ }内は引用文、

最新の画像もっと見る

最近の「Books」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- JERSEY BOYS (舞台ミュージカル)(127)

- JERSEY BOYS(映画)(43)

- JERSEY BOYS(来日公演)(9)

- JERSEY BOYS(日本版)(18)

- JERSEY BOYS(音楽関連)(30)

- Jerry Seinfeld(36)

- SEINFELD Cast(22)

- BEE MOVIE(40)

- CUTMAN(27)

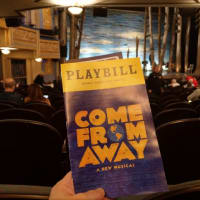

- Theatre(118)

- Books(33)

- Music(84)

- Movies(111)

- THE PRODUCERS(20)

- CURB YOUR ENTHUSIASM(6)

- New York(49)

- HAIRSPRAY(33)

- SEINFELD(139)

- English(1)

- Unclassified(84)

バックナンバー

人気記事