3月14日(土)

3月14日(土)まず前日(金曜13日)は、いつも通り定時で帰宅…風呂に入ってからネットやデータ放送から天気予報を検索し、今回の史跡ハントにGOサインを出したよ。

とりあえず、雨マークさえ無ければOK…って感じだけどさ。

家を19:10ごろ出て、歩いてJR横須賀駅へ…19:45には駅に着いたよ。

このJR横須賀駅、2番線(写真左)と3番線(写真右)しかありません。

2番線はこのように横須賀発着専用なので行き止まりになります…久里浜までの路線が開通してなかった時代は横須賀が終着駅だったしね。

3番線は単線で上下線が利用する線路があるんだけど…ん?1番線は?と言うと…

1番線だから当然、写真で言えば2番線の左奥になきゃいけないんだけど…線路は分岐して来ているよね。

以前は1番線というホームがあったらしく、それは天皇陛下や皇室の方々、軍のお偉いさん専用のホームだった…って聞いたことがあるような。

もう目と鼻の先が軍港で造船所もあるからね…富国強兵を目指す日本の要地を視察に来られる方のためのホームが2番線のすぐ脇にあったのか、それとももう少し延ばして軍港の付近か中まであったのか?は分かりません…単に軍の物資積み下ろし用のホームが1番線になるとは思えないから、お偉いさん用のホームがあった駅と思っていたいね。

あと特徴と言えば階段が無いよ…バリアフリーなんです

上下線でも改札の反対(下りでは最後車両、上りでは最前車両)に乗ってしまうと降りた後、端から歩いて改札に向かうのってダルくなるから気をつけましょう。

19:56発の上り列車に乗り…20:06逗子で下車、20:18始発の湘南新宿ラインに乗り換えて終点の「宇都宮」でこの日は宿泊します。

逗子-宇都宮間…約3時間かぁ、なかなか始発の逗子から終点の宇都宮まで行く人は珍しいだろうな。

23:20「宇都宮」に到着…事前にチェックしておいたネットカフェに行く途中に「東口屋台村」ってのがあって、そこで夕飯食べてこうと思って寄ってみたけど居酒屋ばっかだったんで却下。

そのままネットカフェに入って、中でセールで割引になってた「そばめし」食って、雑誌とか読んだ後少し寝たよ…翌日(今日)は5時にチェックアウトだから4時半起きなんでさ。

今回、宇都宮まで来たんで高校時代の友人に声掛けてたけど、夜勤で会えず残念

会えても一緒に軽く夕飯食うくらいの時間しか無かったけど…また今度地元で飲み会があれば来て欲しいな。(俺は当分そっち方面には行かないだろうからなぁ)

会えても一緒に軽く夕飯食うくらいの時間しか無かったけど…また今度地元で飲み会があれば来て欲しいな。(俺は当分そっち方面には行かないだろうからなぁ)今日(14日)は忘れたけど3時半くらいには目覚めてたんじゃないかな…だから2時間眠れたかどうか。

5:00ネットカフェを出て…5:18発の宇都宮線に乗ったんだけど、こんな朝一の列車に割りと若者が多いな…と思ったら、ほとんどが宇都宮に出て来て飲んで朝帰りしてるヤツらなんじゃん。

①栃木県那須郡那須町「殺生石」編

6:10ごろ「黒磯」で降りました。

ここから6:35発のバスに乗るんだけど、まだ25分くらいあるんでウンコして…まだ時間があるんで駅の案内板を見てたら近くに史跡?があるようなので行ってみたよ。

おぉ、古そうな酒屋…この辺りで見かける消火栓もレトロだなぁ。

これは「高木会館」といい、黒磯銀行本店として、大正7年(1918年)に建築されました。

黒磯銀行は黒磯に本店を置く初の銀行として大正7年9月に開業し、頭取は黒磯駅前の事業家である高木慶三郎でした…現在は1階がレストランなんだって~

6:35「東野交通バス」(写真右のバス)に乗って「那須温泉」方面へ…って、この大きなバスに乗客俺含め2人かぁ、時間が早いからかな?

最終目的地はもう少し先なんだけど、7:00ごろ3つくらい手前の「新那須」で下車しました。

バス停近くにあるのが「喰初寺」です…おぉ、なんか雪が降ってきたよ。

家を出る前に見たこの地域のピンポイント予報で「乾雪」ってなってたんだけど…ホントに降ってきたね。

境内の「九尾稲荷」です。

「九尾の狐」は「玉藻前」に化けますが、陰陽師「安倍泰親(安倍晴明)」に看破されて本性を顕します。

池にも氷が張ってるよ。

この「数珠割り石」は文永2年(1265年)湯治に訪れた「日蓮上人」が、この地で悪行を働いていた「九尾の狐」の霊魂を数珠に封じ、その数珠でこの巨石に叩きつけると真っ二つに割れ成仏して再び「九尾の狐」が悪行を働かないように「日蓮上人」が“南無妙法蓮華教”と巨石に墨書したと伝えられています。

じゃあ、この像は「日蓮上人」かなぁ?

写真だけ撮り、本数の少ないバスを途中下車したんで本来の目的地(那須湯本)まで2Kmくらい?歩きだぞ…

ずっと歩いて来た辺りが「那須温泉郷」なのかな…ほのかに「硫黄」の臭いがしてるよ。

7:20ごろ…約15分歩いて「那須湯本」に着いたよ

まず「温泉神社」から入ってみましょう。

これは社務所かね?

「さざれ石」だね。

この石の鳥居には…

「勝戦 紀念」と彫られてるね…日清とか日露かな?

これは「見立神社」です。

この先に「愛宕神社」ってのがあるらしいけど…この雪じゃ上れないね。

これは「愛宕福神水」だって…凍ってはいないな。

さて…拝殿まではまだ参道が続くぞぉ。

この石鳥居は…1186年「那須余一宗隆」奉献って…源平の「屋島の戦い」にて、平家が立てた扇の的を見事射落としたことで有名な源氏方の武士じゃん。

これは「御神木」だね。

やっと「拝殿」に着いたよ

その脇には「九尾稲荷」があったよ。

「九尾の狐」はこの地で征伐されたからね。

さすがに像は九尾じゃないかぁ…

これは「昭和天皇御歌碑」です。

この馬は?

この先に…今回ハントする目的の「殺生石」があるよ。

見下ろすと…

これら全部お地蔵さんみたい…

とにかく先を急ぎたいが…転ばないように気をつけないと…って、そのために持って来たワケじゃない杖が役立ってるね。

慎重に進み…やっと着いたぞ

ここに「殺生石」があります

写真上部のしめ縄がされてるのが「殺生石」だよ。

なんか…「殺生石」にヒビ入ってない?

妖狐「九尾の狐」が復活してしまう~(な~んて)

この辺りの硫黄臭はそんなキツくなかったよ…でも、それが「毒石」なんていわれる由縁かな?

「九尾の狐(きゅうびのきつね)」とは中国神話の生物で9本の尻尾をもつ妖狐…万単位の年月を生きた古狐が化生したものだともいわれています。

俺の好きな中国の「封神演義」でも「九尾の狐」が憑依した「妲己」が「殷」の帝辛(紂王)を誘惑して国を滅亡させます。

南天竺耶竭陀国(古代インド西域)の王子・班足太子の妃になった「華陽夫人」てのも九尾の狐の仕業なんだとさ。(この話は知らない)

で…日本では「玉藻前」という平安時代末期、鳥羽上皇に仕えた美しい女官が「九尾の狐」の化身という伝説があります。

18歳で宮中に仕え、後に鳥羽上皇に仕える女官となって「玉藻前(たまものまえ)」と名乗ります…その美貌と博識から次第に鳥羽上皇に寵愛されて契りを結ぶこととなりますが、その後上皇は次第に病に伏せるようになりました。

医師にも原因が分からなかったところに、陰陽師「安倍泰成(安倍泰親、安倍晴明とも)」が「玉藻前」の仕業と見抜きます。

「玉藻前」は変身を解かれ、白面金毛九尾の狐の姿で宮中を脱走して行方を眩ましますが、那須野にいることが分かり…鳥羽上皇は討伐軍を編成します。

「三浦介義明」「千葉介常胤」「上総介広常」を将軍に、陰陽師「安部泰成」を軍師に任命し、8万余りの軍勢を那須野へと派遣しました。

那須野で「九尾の狐」を発見した討伐軍は九尾の狐の術などに苦戦するも次第に「九尾の狐」を追い込んでいきました。

そして「三浦介義明」が放った二本の矢が脇腹と首筋を貫き、「上総介広常」の長刀が斬りつけたことで「九尾の狐」は息絶えました。

「三浦介義明」といえば地元「衣笠城」の主ではあ~りませんか…しかし「九尾の狐」はその直後、巨大な毒石に変化し、近づく人間や動物等の命を奪ったため、村人は後にこの毒石を「殺生石」と名付けました。

「九尾の狐」や「玉藻前」は「無双OROCHI2 Ultimate」に出てきた新キャラで、妖狐「九尾の狐」は前から知ってたけど…この那須に伝説があったとはね。

「無双OROCHI2 Ultimate」の「殺生石」です。

「妲己」(後姿)と「玉藻前」だよ…

ゲームでは敵キャラになるんだけど…美しい。

この先は「展望台遊歩道」で2.5Kmかぁ…脚に悪そうなので却下。

さっき上から見下ろしたお地蔵さんを見てバス停に戻ります。

一重積んでは父のため…二重積んでは母のため…三重積んでは故郷の…って、賽の河原じゃないよね?

「教傅地獄」だって…

「千体地蔵」です。

皆、手を合わせてるんだね。

30有余年の歳月をかけ、今800余体のお地蔵さんがあるそうな。

これは「盲蛇石」です…盲目の大蛇を助けた小屋が湯の花で埋め尽くされており、湯の花の作り方を伝授されたと感じた村人達が蛇の首に似たこの石を「盲蛇石」と名付けたそうです。

「温泉神社」からでなくても、こっちからでも「殺生石」に行けます。

下の川は「湯川」っていうの?

これは何の石碑だろ?

8:00ごろバス停に戻って来たけど、「黒磯」行きのバスは8:25発なんで待合室で少し休んでました。

「九尾の狐」もキャラクターになってるね。

8:25「那須湯本」発のバスに乗って「黒磯駅」まで戻ります。

行きの車窓から見てたんで、帰りに走るバスの車内から撮った「戦争博物館」です。

なんか観てみたい気もするが…バスで来てる俺はそう何度も途中下車はできんからなぁ。

この辺りは看板や建物も統一したカラーにしてるのかなぁ?このシックな「セブンイレブン」他に無いでしょ?同じカラーリングのファミマもあったよ。

しばらくこんな風景が続き、駅に戻るよ。

9:00ちょっと前に「黒磯駅」に着いたけど、次の「黒磯」発の宇都宮線は9:15なんで…さっき見た案内板にもう1ヶ所歩いて行ける神社があったんで行ってみることに。

ここは「黒磯神社」で…明治35年の創立です。

これは「神門」です。

これは「御神馬」と「足尾神社の御神像」です。

手足の神様として崇敬される…女神「惶根尊(かしこねのみこと)」と男神「面足尊(おもたるのみこと)」の御神像です。

人体の完備を神格化した神…だそうです。

これは「光玉稲荷」です。

これは「祖霊社」で…大東亜戦争で郷里から出征して戦死された254柱の霊璽が納められています。

これは「拝殿」です。

これは…神輿庫かぁ。

これは「阿波地神さん」だって。

これは「神楽殿」です。

駅に戻るとこんな小型バスがいたけど…俺が「那須湯本」まで行ったバスもこのくらいの大きさで良かったんじゃないの?

込む時間帯とシーズンだけ大型にしてさぁ…だから「黒磯‐那須湯本」間が片道¥820も掛かるんだよ。

②栃木県那須塩原市「大山巌墓」「乃木神社」編

9:15発の宇都宮線に乗り、9:26「西那須野」で降りました…まず目指すのは「大山巌」の墓所です。

こっから参道になるのかな?

「大山公園」ってか参道を進み…

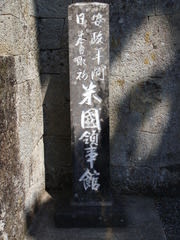

この先の扉の中に「大山巌」の墓があるんだけど…公開されてないんだね。

なので、扉に空いてた穴から写真を撮ったよ。

日清戦争では陸軍大将として第2軍司令官、日露戦争では元帥陸軍大将として満州軍総司令官を務めて日本の勝利に大きく貢献しました。

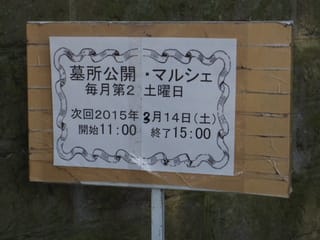

でも…今日の11時から公開するんじゃん

なんてタイミング

なんてタイミング …と思ったけど、俺は10:26発で宇都宮に戻らなきゃいけないんだった。

…と思ったけど、俺は10:26発で宇都宮に戻らなきゃいけないんだった。

せめて10時からの公開だったら…と嘆いても仕方がないんで、気を取り戻して次の「乃木神社」に向かいます。

参道に着いたぞ…って、この参道が意外と長い…

「乃木温泉」だって~

やっと「乃木神社」に着いたよ…参道の入口?から10分くらい歩いたわ。

ドイツ帝国留学帰国後の乃木は休職するたびに那須野に購入した土地で農業に従事していたそうです。

このブログでは「東郷平八郎」とともに、よく登場する「乃木希典」陸軍大将だよ。

東京の「乃木坂」だって乃木大将からとった地名なんだぞ、46。

日露戦争(明治37年)を共にした愛馬「殿号」で、大正天皇(皇太子当時)よりの脚下賜の名馬でした。

日露戦争における旅順攻囲戦の指揮や明治天皇没後の殉死でよく知られています。

日露戦争では第3軍司令官として、さっき墓参りした「大山巌」総司令の部下だったワケだけど…2人ともこの那須に別邸を持ってたんだから、よっぽど気に入った地だったのかね?

これは「中国馬車」です。

これは「宝物館」だけど…時間の都合で入館せず。

境内奥には「乃木別邸」もあるんだけど…そっちにも行けなかったよ。

神社近くにあった教会です。

さて…10:05「乃木神社」を出て、20分あれば「西那須野」に戻れると思ってたんだけど…ちょっと遠回りしちゃったかなぁ?

実際は10:26発じゃなく、10:25発だったんだけど2分ほど間に合わず列車行っちゃったよ。

次は「③栃木県宇都宮市内編」で約50分ほどの間に「宇都宮城址公園」「二荒山神社」「宇都宮餃子」をハントする予定だったのに、この後の列車は11:00、その後は11:33かぁ。

もし「大山巌」墓を11時から見学して11:33の列車に乗ると、宇都宮市内をカットしても本来乗る予定だった宇都宮発11:55には全然間に合わないや。

はぁ…今回の史跡ハントで初の「やっちまった」かぁ…もう11:00発に乗るしかないけど、どっちみち宇都宮では15分じゃ何もできないな。

それと今11:00までの30分どうするよ?

また駅から少し歩いて「大山別邸」がある高校の前までは行ってみたよ…高校内だから予約しないと別邸(外観だけ?)は観れないんだけどさ。

あぁ…だったら「乃木神社」で「宝物館」や「乃木別邸」まで十分観れたな…やっちまった。

とりあえず11:00発の宇都宮線で、11:40「宇都宮」に6時間ぶりに戻って来たよ。

出ると損かも知れないけど15分あるんで改札を出て「餃子像」だけ見て来たよ…「宇都宮餃子」食いたかったなぁ。

③群馬県高崎市「少林山達磨寺」編

「宇都宮」11:55発の宇都宮線で12:21「小山」に着き、12:30の両毛線に乗り換えて…

この両毛線って、昔の東海道線じゃね?

14:18「高崎」に着いたよ。

ちょっと駅周辺を見て、西口14:56発の「ぐるりんバス」に乗って、15:50ごろ「少林山入口」で下車しました。

後で気づいた…この案内って車用(駐車場)だったんじゃん、まぁそっからでも入れるけどさ。

ここ「達磨寺」は黄檗宗の寺院で山号は少林山…「高崎のだるま市」で有名な寺なのです。

右の階段を上がって行くと…

「観音堂」があります。

さらに上がると…

これは「霊符堂」です。

これらは供養するためのダルマたちかな?

いっぱいあるよ…

脇にも裏にも…

これは「達磨堂」です。

ここには大阪吹田・大山立修氏寄贈の達磨コレクションが展示されてるよ

。

。

リアル達磨さんや顔がタヌキのダルマもあるね。

ちょっと変わったダルマもあるよ。

ヒゲダルマ発見

中曽根、小渕、福田…総理のダルマもあったよ。

これは「百庚申」です。

これは「瑞雲閣」です。

「お守り」や「おみくじ」が売ってます。

これは「大講堂」です。

「瑞雲閣」と「大講堂」の間には「招福の鐘」があるよ…俺も福を呼ぶために打ってきたよ。

16:20…30分でもう観るトコ無くなったし…って、よく30分持たせたし。

17:17発のバスまで、まだ約1時間あるじゃんよ…もしかしたら逆回りのバスがあるかも

とバス停まで見に行くことに。

とバス停まで見に行くことに。

この「総門」から入るんだったんだね。

中国河南省の嵩山に「少林寺」があり、そこはインドから中国に渡来した「達磨」による禅の発祥の地と伝えらています…だからここが少林山ってワケではなさそうね。

バス停で時刻表見たけど…やっぱ俺が調べていた17:17が直近だったわ。

仕方ないんで、また境内に戻ったよ…

さっき見てなかった「達磨石」だよ…よく見りゃ「ダルマ」っぽい?

また「達磨堂」を観たり…もうヤルこと無いぞ。

ベンチに座って、さっき「瑞雲閣」で買っていた「ダルマおみくじ」(¥200)を開けてみたよ…「凶」だったら置いて帰らないといけないからさ。

初詣の「森戸神社」では中吉…そして今回「達磨寺」では“大吉”だったぞ~

もうすぐ17時だけど中国人らしき団体客がやって来たんで、俺ももうバス停で待とうと思って降りて行くと…皆と一緒に上がって行かなかった若い母と小さな息子がいたんで中国語で話し掛けてみたら台湾から来たんだってさ。

しばらくバス停でポカーンとバスを待ち…17:20ごろ来たバスに乗って「高崎」に戻りました。

この「ぐるりんバス」って小型で¥200と運賃は安いんだけど、住宅街の中を走ってくんだね。

18:20ごろ「高崎」に着き、どっかで夕飯を食べてから今日宿泊するネットカフェに行こうと思って寄ってみたのは…

「高崎田町屋台通り」なんだけど…やってるの居酒屋くらいで却下。

結局ネットカフェの近くで夕飯にすることにして、18:50ごろ入ったのはラーメン屋だよ。

朝から柿の種1袋しか食ってないんで、元祖「男爵味噌ラーメン」¥780と、ミニ麻婆丼+餃子3ケのセット¥200と、¥390の生ビールを注文したんだけど…

これが「男爵味噌ラーメン」¥780だよ…って、すげぇボリュームだわ、地元の「神豚」みたいにモヤシが山のように入ってるのよ。

さらにミニ麻婆丼と餃子3ケでしょ…俺、そんな大食いじゃないんだからさぁ。

でも何とか完食したわ…好きなモノだし、金払うのに残すことは俺の貧乏魂が許さんのだよ。

メチャ満腹になり…ラーメン屋の目の前のネットカフェにチェックインしたよ。

ナイトパックは21時からなんだけど、他に行くトコも無いから1時間くらい前から入っちゃった。

今日はマット室が取れたんだけど、デスク周りがこれくらい広くて右脇にコンセントも付いてるでしょ…こういうの助かるんだよね~

でも空調が暑くてさ…上は肌着(ヒートテック)1枚だけで過ごしたんで、借りたブランケットも使わんかったよ。

20時くらいから入ったんで、23時半ごろ寝たよ…ってか、炭酸飲料飲んでたら、また「しゃっくり」が止まらなくなってさぁ。

さて…明日は6時前にはチェックアウトするよ。

3月7日(土)

3月7日(土)

」と答えたら、やっぱり驚かれましたね…

」と答えたら、やっぱり驚かれましたね…