今回は理科の「電気のはたらき」の教材について、作り方の一部を紹介します。

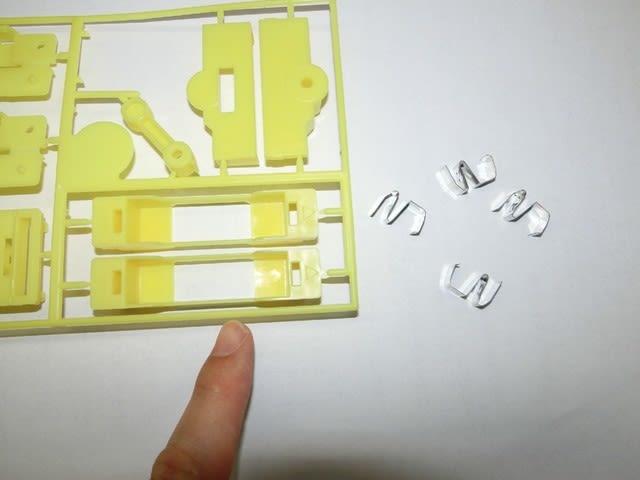

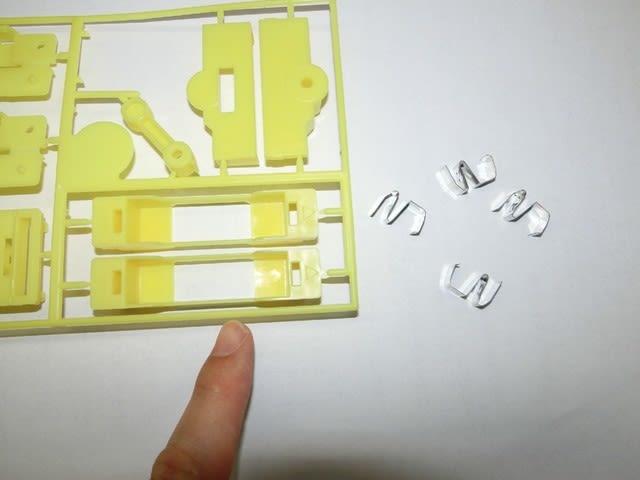

まず、箱を開けて材料がそろっているかたしかめてください。足りない部品があったら学校に連絡をお願いします。

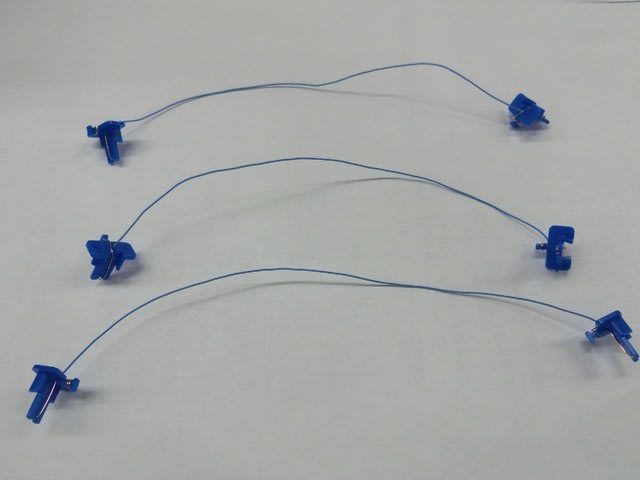

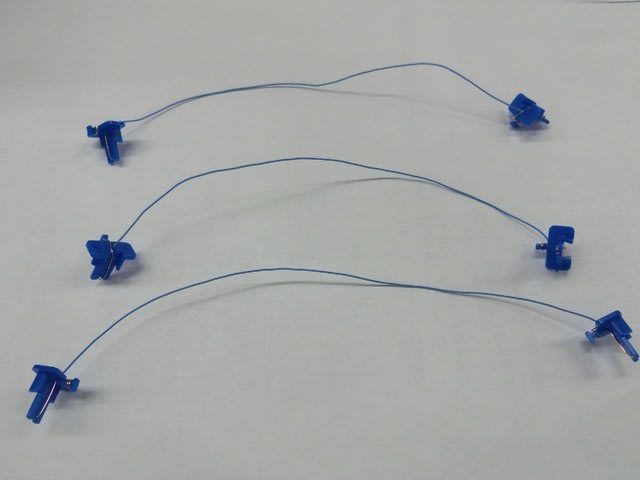

「せい作1」です。ビニルどう線にターミナルを付けます。

どう線を30㎝の長さに3本切ります。説明書の下に「目もり」があります。

両はし5㎝くらいのビニルをはがします。つめを立ててひっぱるとはがれます。

どう線にターミナルを付けます。あなに通して・・・

みぞで折り曲げて、でっぱりにくるくるまき付けます。これを3つ作ります。

モーターにもターミナルを付けましょう。モーターカバーをセットして・・・

同じようにモーターのどう線にターミナルを付けます。

ソケットにもターミナルを付けます。豆電球はまっすぐにねじこみます。

次は「せい作2」です。電池ボックスを組み立てます。

金具には向きがあるので気を付けましょう。△マークに注目!

「せい作3」へい列ターミナルを2つ作ります。金具のあなに黄色いでっぱりを合わせて

カチッと音がするまで折り曲げます。この部品、顔に見えませんか。先生のお気に入りです。

「せい作4」スイッチを組み立てます。

金具の置き方に注意して、カバーを付けたらできあがり。

「せい作5」モーター・プロペラを組み立てます。

モーターにプロペラ台を付けて、プロペラをのせて、プロペラ止めを付けます。

せい作は以上です。次は実験です。プリントにそって取り組んでください。

どうしても完成できない場合は、学校に問い合わせてください。

次のブログでは、実験の様子をお伝えする予定です。お楽しみに!