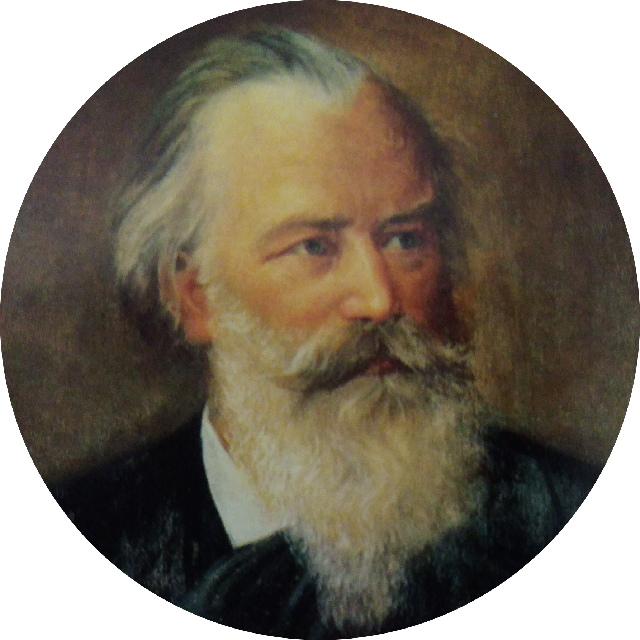

《 … ブラームスチェロソナタ第1番は1862〜65年にかけて作曲。ブラームス29歳から32歳の時。若い!!

チェロソナタは第2番ははつらつとしているのに第1番はとにかく暗くて渋い。若い頃に書いたのになぜなんだろうとずっと思っていたのだけれど、そりゃあそうだ、この時期には傑作「ドイツレクイエム」を書いているのだから。それと同じ種類の暗さやそこから生まれる救いへの願いや希望といったものが込められていたとしても全く不思議ではない。… 》

《唐津室内楽協会が主催する「第112回虹のコンサート」が9月6日午後7時から、唐津市二タ子の高齢者ふれあい会館りふれで開かれる。チェリストで日本センチュリー交響楽団首席奏者の北口大輔さんらを迎え、多彩なプログラムを届ける。

ブラームスのチェロソナタ第1番ホ短調、第2番ヘ長調は、ミュンヘン国際音楽コンクールピアノデュオ部門で日本人初の3位入賞の坂本彩さん、リサさん姉妹が伴奏する。坂本姉妹の連弾によるバッハのブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調第1楽章、北口さんと元九州交響楽団首席コントラバス奏者の深澤功さんによるロッシーニのチェロとコントラバスのための二重奏曲ニ長調も予定している。

チケットは全席自由で2千円(当日2500円)、高校生以下500円。定員は200人。問い合わせは一番館、電話0955(73)0007。(宮﨑勝)》

#Repost @geronimusleakey

— 三河者 (@onriedo16) March 18, 2023

——

ALBAN BERG#albanberg #composer #genius #pianist #piano #opera #violinconcerto #orchestralmusic #lied #song #chambermusic #concerto #pianosonata #modernmusic #postromantic #classicalmusic pic.twitter.com/XTbvUXvTm2

〘 ≪担当記者解説≫

国(財務省)はこれまで、裁判と国会どちらの場でも、赤木ファイルについての説明や提出を拒否してきました。

2月17日の裁判で、国は「赤木ファイルは裁判の結果(勝敗や事実認定)には影響しないので、有無も含めて回答の必要がない」と改めて主張。

一方、前日の国会(衆議院・財務金融委員会)で、財務省の大鹿行宏理財局長は、「赤木ファイルは裁判に不当な影響を及ぼしうるから、提出を控えている」と答弁しました。

ここに明らかな “ 矛盾 ” が生じています。

仮に裁判での説明通り、裁判に「影響がない」のなら、赤木ファイルは、国会の調査に対し、財務省が自ら進んで提出すべき資料だ。

仮に国会での説明通り、裁判に「影響がある」のなら、赤木ファイルはむしろ、裁判で提出すべき “ 証拠資料 ” だ。

立憲民主党の階猛議員は、こう指摘しているわけです。

今後の裁判では、「赤木ファイルは裁判に影響しうる」≒「赤木ファイルが “ 裁判の争点 ” 」と国が国会で認めたことについて、赤木雅子さん側がどんな主張をするのか、そして、裁判所がどう判断するのかが注目のポイントとなります。

赤木ファイルをめぐっては、赤木雅子さん側が2月8日に、「文書提出命令」を申し立てています。裁判所は今後、赤木ファイルが有るのか無いのか、どのような資料なのか、といったことを特定した上で、裁判に必要な資料なのかを判断することになります。

関西テレビ記者 諸岡陽太 〙

【 MMJ 】

💁 Facebook 公式ページ〘 @MMJ753 〙

👇

fb.me/MMJ753

【 MMJ 】

💁 LINE公式アカウント〘 @693kndgt 〙

MMJがLINE公式アカウントに登場!

お得な情報を受け取るには、以下のリンクから友だち追加してください。

Composer:Bernard Herrmann

Conductor:John Mauceri

Orchestra:Danish National Symphony Orchestra

〘 … 【曲目】

1. オルウィン:真夏の夜 ~歌劇「ミス・ジュリー」

2. ストラヴィンスキー:ナイチンゲールのアリア ~歌劇「ナイチンゲール」

w/アンドルー・ステイプル(テナー)

3. ウォルトン:At the haunted end of the day ~歌劇「トロイラスとクレシダ」

4. フロイド:The trees on the mountains ~歌劇「スザンナ」

5. ドヴォルザーク:月に寄せる歌 ~歌劇「ルサルカ」

6. ブリテン:刺繍のアリア ~歌劇「ピーター・グライムズ」

w/トマス・アレン(バリトン)

7. レハール:ヴィリアの歌 ~喜歌劇「メリー・ウィドウ」*

8. バーバー:言わないで ~歌劇「ヴァネッサ」

9. ブリテン:タイニーの歌 ~喜歌劇「ポール・バニヤン」*

10. メサジェ:フィロメル ~喜歌劇「ムッシュ・ボーケール」*

11. ブリテン:タワーのシーン ~歌劇「ねじの回転」

12. ハーマン:I have dreamt ~歌劇「嵐が丘」

13. コルンゴルト:マリエッタの歌 ~歌劇「死の都」

【演奏】

ケイト・ロイヤル(ソプラノ)

エドワード・ガードナー(指揮)

イギリス国立オペラ管弦楽団

*クラウチ・エンド・フェスティヴァル合唱団(マスター:デイヴィッド・テンプル)〙

《 … 交通量は半分以下に

イエメン周辺でAISを切る船が増えたことで、IMFが発表しているスエズ運河とバベルマンデブ海峡のタンカーと貨物船の交通量は今年1月以降、統計上で10隻ほど乖離するようになった。またAISに基づくバベルマンデブ海峡の交通量は、フーシ派の攻撃が始まる以前と比べて半分以下になっている。

欧州を目指す日本の船が喜望峰を通るケースは、昨年と比べ倍増した。日本船籍の自動車運搬船「ASTERIA LEADER」は、紅海ルートから喜望峰ルートに切り替えて航行していた。

日本船籍のコンテナ船「ONE THESEUS」は、3月に紅海を航行してサウジアラビアのジッダに寄港したが、イエメンの近海を避け、スエズ運河を通り、喜望峰からインド洋へ抜けるルートを往復した。

ただし、喜望峰を通る中国船も日本と同様に増えており、中国も航路の選択で中東情勢の影響を受けているとみられる。また、上海や寧波といった中国の主要港では、喜望峰ルートによる遅延などで渋滞が発生している。

運賃は7倍近く高騰

英調査会社ドゥルーリーの世界コンテナ運賃指数(40フィートコンテナ換算)によると、フーシ派による商船攻撃が始まる前は、中国・上海とオランダ・ロッテルダムの航路の運賃は約1200ドル前後だったが、7月18日には7倍近い8267ドルまで高騰した。

パナマ運河の水不足による通行制限も運賃高騰の一因となっており、上海と米国やイタリアを結ぶ航路も同様の値動きを見せている。中国の船舶は紅海を通行しているとはいえ、運賃の面では大きな影響が出ている。もちろん、紅海を通れない日本の船はより重い負担を強いられており、混乱を極める国際海運市場には勝者がいない状況だ。

イランはイスラエルに対し、イラン国内で起きたハマス最高指導者の爆殺の報復を宣言した。両国が戦争に突入すれば、日本が石油輸入の95%以上を依存するペルシャ湾も、紅海と同様に危険な状況に陥る恐れがある。台湾有事の際には中国による海上封鎖が予想されるなど、世界の秩序が不安定化する中、海上交通路(シーレーン)の安定化に向けた努力は欠かせない。日本が外交政策の柱の一つとする「自由で開かれたインド太平洋」の重要性が増している。(データアナリスト 西山諒)》

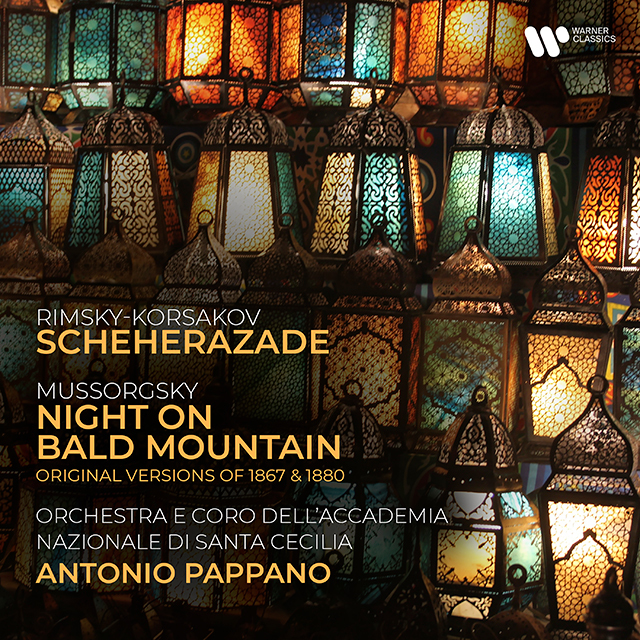

モデスト・ムソルグスキー:交響詩『はげ山の一夜』(1867年原典版)[音詩『はげ山における聖ヨハネ祭前夜』]

モデスト・ムソルグスキー:交響詩『はげ山の一夜』(1880年版)[歌劇『ソローチンツィの市』~若者の夢](1930年ヴィッサリオン・シェバリーンによるオーケストレーション版)

ニコライ・リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」作品35 第1楽章:海とシンドバッドの船

ニコライ・リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」作品35 第2楽章:カランダール王子の物語

ニコライ・リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」作品35 第3楽章:若い王子と王女

ニコライ・リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」作品35 第4楽章:バグダッドの祭り。海。船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲

《 ロシア国民楽派の“5人組”の1人、ムソルグスキーの交響詩「はげ山の一夜」をご存じだろうか? 「聖ヨハネ祭の夜には悪魔たちがはげ山で酒宴を開く」との伝説に基づく情景を描いたこの曲は、ロシアを代表する管弦楽曲の一つとして広く親しまれている。しかしながら通常聴かれているのは、作曲者の没後に5人組の後輩リムスキー=コルサコフが編曲したもの。オリジナルとはかなり異なる、洗練された音楽になっている。

今回ご紹介するのは、ムソルグスキーのオリジナル版を収録したディスク。しかもここには、1867年に音詩「はげ山における聖ヨハネ祭前夜」として書かれた管弦楽版、1880年に未完の歌劇「ソローチンツィの市」に転用された、バリトン独唱と合唱付きの「若者の夢」という2つの版が収録されている。オリジナル版も徐々に見直されてはいるが、2つの版を併録したケースは大変珍しい。

演奏しているのは、アントニオ・パッパーノ指揮/サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団&合唱団ほか。1959年生まれのパッパーノは、イタリア人を両親にもつイギリスの指揮者で、英国ロイヤル・オペラの音楽監督を長く務める現役屈指の実力者である。サンタ・チェチーリア国立アカデミー管は、イタリアのトップに立つシンフォニー・オーケストラで、2005年からパッパーノが音楽監督を務めていた。

まず1867年の管弦楽版を聴くと、荒々しい迫力に圧倒される。粗野なまでのダイナミズムと生命力に溢(あふ)れた音楽は激烈の一語。現行版になじんだ聴き手はきっと驚かれるに違いない。

一方、1880年版はリムスキー=コルサコフ編曲版の元になったもの。それゆえ1867年版よりは耳慣れた構成に近い。とはいえ、声楽陣の歌声がかつてないほど鮮烈なインパクトを与えてくれる。中でも、中間部のバリトン独唱が加わる部分は実に新鮮だ。

これは、楽曲の変遷の不思議さや編曲者の影響力の大きさを実感させられる、示唆に富んだ内容と言っていい。…

…【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.33 & 34 からの転載】

柴田 克彦(しばた・かつひこ)/ 音楽ライター、評論家。雑誌、コンサート・プログラム、CDブックレットなどへの寄稿のほか、講演や講座も受け持つ。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)、「1曲1分でわかる!吹奏楽編曲されているクラシック名曲集」(音楽之友社)。》