■マーケット

今週は主要決算目白押し

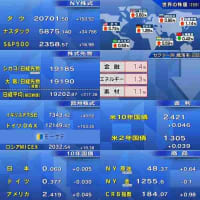

金曜日のNY株は揃って上昇。S&P500は終値で最高値を更新しました。今週は主要企業の決算や金融政策が相場を左右しそうです。金曜日の株価上昇は今のトレンドに乗り遅れまいとする投資家マインドの表れとの見方も多いようです。もちろん、ここまでの底堅い決算も株価の下支え要因。その決算では今週、アップルをはじめ、フェイスブック、アマゾン、アルファベットなど、相場に大きな影響を与える企業が相次ぎます。一方アメリカの金融政策では年内利上げの可能性がどれ程盛り返してくるのか?また為替の動向に絡めて日銀の決定にも注目が集まりそうです。金曜日の株価終値は揃って反発です。ダウは53ドル高の1万8,570ドル。ナスダックは26ポイント上昇の5,100。S&P500は9ポイントプラスの2,175でした。

【為替見通し】注目ポイントは「日銀金融政策決定会合」

解説はクレディ・アグリコル銀行の斎藤裕司氏

本日は商業決済が集中する五十日にあたるため、東京市場は需給に振らされる展開になりそうですが、市場の関心はすでに FOMC や週末の日銀金融政策決定会合に移っているために、次第に底堅い展開になると予想しています。

--今日の予想レンジは、105.40円 - 106.70円 、注目ポイントは「日銀金融政策決定会合」です。

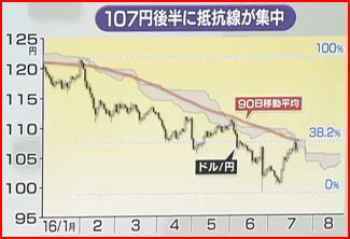

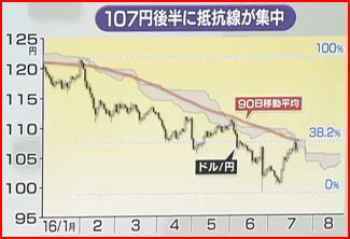

政府の大型の景気対策発表と同時に日銀が追加の金融緩和に動くのではとの期待感が根強く、先週のドル円は一時 107円半ばまで上昇した経緯があります。G20前の記者会見でも黒田日銀総裁は財政政策と強調を重視する姿勢を示しました。しかしチャートを見ますと年初来高安の 38.2%、日足の一目均衡表の雲の上限、また 90日移動平均線など、テクニカル上の重要な抵抗線が集中しているレベルできれいに止まっていることが分かります。仮に緩和が行われなかった場合、投機筋はこれらの抵抗線をバックに円買いを再度仕掛けてくる可能性があり、景気対策の内容にもよりますけれども、 103円程度まで一気に落ちるリスクがあると考えています。逆に追加緩和が行われて抵抗線が集中するこのレベルを超えると、ドル円は当面 105円から 110円程度のレンジで底堅くなると考えています。

【日本株見通し】注目ポイントは「日米政策にらみ」

解説は岩井コスモ証券の林卓郎氏

--今日の予想レンジは、16400-16800円です。

ここ2週間の力強い株価上昇に対してさすがにやや反動的な動きが優勢となりそうです。政策期待に加えて、任天堂やソフトバンクなど個別企業に対する注目度が高まったことも、足下日本株の押し上げ要因となりましたが、重要イベントを控えて週明けから高値警戒感が意識されると見ています。

--注目ポイントは「日米政策にらみ」です。やはり今週は様子見ですか。

そうですね。特に日銀の追加緩和に対して、期待と警戒が交錯した状況にありまして、結果判明まではかなり動きづらいと見ざるをえません。今月に入り日本を筆頭に世界で連騰的な株高基調を続けてきたということで、一旦ポジションを手仕舞う投資家も少なくないと考えています。

--手仕舞い売りはどの水準まで株価を押し下げそうですか。

財政金融一体的な政策発表を考慮すると、再度16000円を割り込むような大きな下押しの懸念は小さいと思われます。過剰な期待が株価を押し上げたという見方もありますけれども、私どもでは極端な売られ過ぎ状態からの修正高と捉えています。年初来の主要指数騰落率でも日本株は依然として10%超えのマイナスで下位に甘んじておりますし、アベノミクスに対する信認が取り戻せれば、さらなる上値余地もありと考えております。

■【エマトピ】世界的企業の進出が目覚ましいコロンビア

コロンビアの首都ボゴタは犯罪都市というイメージが強かったが現在は治安が大きく改善して、有名ブランドが多数入居するショッピングセンターが次々に開業するなど、コロンビア経済の象徴となっている。コロンビアに進出している日系企業は50社未満ですが、今後は増える見込みだという。

解説はコロンビア三菱商事の李明浩氏。

--今日はコロンビアの首都ボゴタからです。さてボゴタは犯罪都市というイメージが強かったと思うのですが、今は大きく様変わりしているそうですね。

はい、アメリカの支援を受けながら、町中に軍人や警察官を増員し、犯罪組織の弱体化を進めた結果、治安は大きく改善しました。今では有名ブランドが多数入居するショッピングセンターが次々に開業するなど、コロンビア経済の象徴となっています。

--その他にもコロンビアにはスターバックスやフェイスブックなど世界的な企業の進出が目覚ましいですけれども、海外の企業が注目するポイントというのは何なんでしょうか。

最も大きな理由は消費者層の変化だと考えています。コロンビアの国民1人当たりのGDPは1990円から2015年の間に約4倍になり、中間所得者層が大幅に増加しました。

《コロンビアの1人当たりのGDP》出所:コロンビア中央銀行

・ 90年 1368ドル

・ 15年 5272ドル

またコロンビアは全人口の約65%が40歳未満と国が若いこともあり、内需拡大や成長の期待が進出を後押しする要因とも言えるでしょう。

--将来に期待が持てる投資環境ということなんですね。日系企業の進出も増えていきそうですか。

はい、現在コロンビアに進出している日系企業は50社未満ですが、5月に精密鋳造部品を製造するキャステム社が工場を建設しました。もともとはメキシコに建設する予定だったのですが、2014年に安倍首相のコロンビア訪問に同行したキャステムの戸田社長がサントス大統領と面談し、より成長性の可能性が高いコロンビアへの進出を決めたそうです。高い技術力を誇る日本の中小企業の進出という意味で、コロンビアの新聞でも大きく報道されました。

--そんなコロンビアでは今後どんな業種に商機が見つけられそうでしょうか。

コロンビアは南米で唯一太平洋と大西洋の両方に接している国で、欧米にもアジアにもアクセスが良いというのが特徴なのですが、アジアとの物流拠点となる太平洋側の港湾設備はまだ十分に整っていません。さらにボゴタから太平洋側に抜けるには、3つの山脈があるため、トンネルや道路などのインフラ整備が課題となっています。現在コロンビアは日本とのEPA経済連携協定の交渉が大詰めを迎えています。また半世紀にわたるゲリラ組織との内戦終結へ向けた和平交渉も最終合意間近です。この2つが実現すれば日本とのビジネスフローをさらに飛躍させ、インフラ事業を始めとする幅広い分野での門戸を開くでしょう。

--コロンビアでの日系企業の可能性はまだまだ広がっていきそうですね。

■【NY便り:NYトーク特集】債券バブルを読み解く

今年に入りアメリカの10年債の利回りは低下が続いていて、債券バブルと言われています。しかし債券が買われ過ぎているというより、正当化できる部分があると言います。解説は三井住友信託銀行の吉川和宏氏。

--ニューヨークトークです。アメリカの金利の低下、その理由、今後の見通しなどを、住友信託銀行の為替債券の投資業務に携わっている吉川さんにお話を伺っていきます。

(フリップ1:米10年債利回り)

まずは今年初めからの米10年債の利回りのグラフです。この状況をどうご覧になっていますか。

「日本やユーロ圏におけるマイナス金利の導入と、ブレグジットを受けたイギリスでの金融緩和のスタートという中で、債券が買われ過ぎているというよりかは、いろいろなイベントに連動した結果、ある程度正当化できる部分があるのではないかと見ています。」

--いま仰った『買われ過ぎている』というのはみんなバブルと思うんですが、ということはバブルという認識ではないということですか。

「そうですね。ある程度、理由があって低下していると思います。」

--何故こうなっているのか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。吉川さん が考える影響が大きい順に上からこんな理由を考えているそうです。

が考える影響が大きい順に上からこんな理由を考えているそうです。

が考える影響が大きい順に上からこんな理由を考えているそうです。

が考える影響が大きい順に上からこんな理由を考えているそうです。(フリップ2:金利を動かす材料)

需給、景気、規制ということです。まず一番上の(需給・・・グローバルな資金循環)、これはどういうことですか。

「世界的に金融緩和で資金が余っている中で、とにかくアメリカの方にかなり資金が流入してきている状態が続いていると思います。」

--具体的に見るとこうなっています。(ETF流入額は米国が)突出しています。いま日本のマイナス金利の影響があるとおっしゃっていましたが、日銀がもう少しリスク資産にお金を回して欲しいと思っていたと思うのですが、でもアメリカの国債ってある意味安全資産じゃないですか。これは狙い通りになっているのですか。

(フリップ3:ETF流入額)

「アメリカの国債に投資すること自体は、一定程度為替のリスクを取っているということを考えますと、ある程度リスク資産に資金が移動しているというふうにも言えるのではないか。」

--もちろん国内で資金需要があればそれはそれでいいんでしょうけど、それが無いというのはもう一つ・・・

「そうですね。それが金融機関の・・・的な選択肢となっていると思います。」

--2つ目行きましょう。(景気・・・潜在成長率の低下)とあるんですが、実際、政府も予測を出していますね。これは上は過去50年の平均(3.1%)で、下はこれから約10年の予測(2.3%)です。もう10ポイント近く差があります。それからFRBも論外なんですが、長期のGDPの見通しを出しています。何故こんなに低いのですか。

(フリップ4:米潜在成長率)

「高齢化で労働人口が減少する一方で、経済の成熟化というものが進む中で、イノベーションというのがなかなか起こりにくくなっているということが一つの要因だと考えています。」

--よくイノベーションの話が出てきますが、イノベーションが起こりにくくなっている理由というのは何かあるのですか。

「労働力減少を補い生産性向上につながるというようなところがあれば、その技術を活用してビジネスも生まれてさらに成長も進んでいくというふうに考えています。」

--例えばいまイメージするイノベーションって、どんなことが起こるとイノベーションまた起きてきたと思えるんですかね。

「イメージですけれども、移動手段で既存のモノに代わるような新しい技術が生まれてくるとといったものが一つ考えられると思います。」

--ちょっとSFチックですけど、人が空を飛んで移動できるようになると、運転手が必要なくなるとか、そんなイメージですか。

「そうですね。一つはそういうことだともいます。またそういう技術を活用して新しいビジネスが生まれてくれば、資金需要等も喚起されるのではないかと思います。」

--1番目の需給にも関わってくるということですね。そして一番下、3つ目なんですが、(規制・・・流動性資産の積み上げ要求)、これはやはりリーマンショック以降の規制ということですか。

「そうですね、昨年度から銀行に対して一定程度の現金とか国債など、流動性の高いものを積み上げるような、保有を課すというような規制が始まっています。これは金融危機に備えてすぐに換金できる資産を一定程度保有するようにという意図があります。」

--こういう3つの影響でやっぱり金利は今、低下しています。(フリップ1)今の3つの条件はなかなか変わりそうにないですね。

「そうですね。相場にはもちろん波がありますので、金利が上下する局面というのはあると思いますが、現時点では1%台後半を中心とした水準がしばらく続くと見ています。」

--ただ低金利過ぎて反発を懸念する声があると思うのですけど、それは何かきっかけになることってあるのですか。

「先ほどご説明した3つのうちの『需給』というところが一番ポイントになってくると思ってまして、マイナス金利の廃止であったり、QE(量的緩和)の縮小といったものの議論がなされた場合には、市場の急激な反応というのが予想されますので、そこには注意しておく必要があると思います。」

--ただ日本とヨーロッパはマイナス金利を導入してますが、どちらかというとマイナス金利幅を拡大して景気を支えようという状況です。マイナス金利の撤廃という議論は起こりそうなんですか。

「銀行の利ザヤの圧縮ですとか、生命保険会社の運用難とか、個人でいうと預金金利の低下という弊害が一方で指摘される中で、住宅ローンの金利が低下するというメリットもありますので、功罪両面含まれた議論の余地というのはもちろんあると思います。」

--例えば預金者の保護みたいな観点でいうと、もしかしたらそこに政治的なセイフティネットみたいなのが出てくるとマイナス金利撤廃みたいなことも議論が盛り上がってくるという感じもあるんでしょうかね。

「はい」

--いずれにしても、この3つの条件はしばらくは動きそうにないという感じですね。

■【モーサテ・サーベイ】今週のマーケットを出演者が予想

マーケットや世界経済の先行きを番組のレギュラー出演者へのアンケートから独自に予想します。

(期間:7月22日~24日、番組出演者37人にアンケート調査)

今週末の日経平均予想

予想中央値(16400円)先週終値(16627円)

岡三証券の小川佳紀氏(17000円)

「日銀が量・質・マイナス金利の3次元緩和を実施すれば素直に好感すると見ている」

マネックス証券の広木隆氏(15800円)

「日銀は追加緩和に動くものの、材料出尽くしで相場は下落すると見ている」

今週末のドル円相場予想

予想中央値(105.00円)先週終値(106.24円)

三菱東京UFJ銀行の内田稔氏(103.50)

「日銀は追加緩和を見送る」

みずほ証券の鈴木健吾氏(106.50)

「日銀が追加緩和を実施するとの見通しに加え、FOMCがタカ派になると見ている」

3ヶ月先の景気を占うモーサテ景気先行指数は13.5で英国の国民投票前の水準にまで回復している。財政施策など景気対策への期待が支えになっているようだ。

■特集 米大統領選 変貌する党の形

今週、アメリカ大統領選挙の民主党大会が開かれますが、経済政策をめぐる論戦では共和・民主両党に異変が起きています。日本の立場からみた各党の評価も再考を迫られるかもしれません。

解説はみずほ総研の安井明彦氏。

--共和党大会が終わりまして、今週は民主党大会ですけれども、経済政策にスポットを当てて今日はお伝えしていきたいと思います。今後の在り方、党の形がちょっと変わってきたというふうに見てい入らっしゃるそうですね。

「これまでアメリカの政治というのは、民主党が大きな政府、共和党が小さな政府ということで、2分化が進んでいると言われていたんですけれども、その対立軸が揺らいでいるような気がしています。」

(フリップ1:インフラ投資)

--では分かりやすいもので、インフラ投資を見ていきましょう。民主党が大きな政府、共和党が小さな政府を目指していましたが、民主党の政策綱領の最終案は『アイゼンハワー元大統領が高速道路を作って以来、最も野心的なインフラ投資を行う』。

「アイゼンハワー元大統領は共和党ですけれども、その大統領が始めた高速道路システムが一番代表的な大型のインフラということで、民主党は大きな政府、インフラ重視ということなので、これはあまり驚きが無いというか、積極的な姿勢を示している。」

--一方で共和党は『アイゼンハワー元大統領はインフラにおける共和党のリーダーシップの伝統を作った』。

「同じアイゼンハワーが出てきていて、これまでと比べるとずいぶんインフラ投資に前向きになっているわけです。これまでは共和党は小さな政府ですから、どっちかというとインフラ投資などは減らしていく立場だったのが、今回はそうではなくインフラ投資重視に変わってきている。ですから小さな政府というのが変わってきて、大きな政府になっていく。」

(フリップ2:年金削減に反対)

--財政を拡大しようというところなんですが、この大きな変化というのは、実は大きな政府の代表格、年金問題でも分かるわけですね。

「本来、共和党は年金削減に賛成してきている政党だったわけですけれども、トランプ氏は年金を守ると言っている。さらに支持者を見てみましても、年金削減に反対する割合というのは、民主党の支持者はもちろん高いのですが、共和党の支持者も小さな政府と言われていたのに、やはり高いということです。ティーパーティーも出てきていたので、共和党はどんどん小さな政府脳方向に行っていると思われていたが、どうもそうではないらいいというのが今回の選挙戦です。」

(フリップ3:金融規制)

--支持者も大きい政府としての共和党を望んでいるかもしれない。そうした中で金融政策にどんな変化が見えるのか。金融規制については、民主党は強化、共和党は緩和というのが本来のスタンスでした。ところが共和党は『グラス・スティーガル法の復活を支持』。

「グラス・スティーガル法というのは銀行と証券を分離して、信用秩序の回復を目指すというような法律で、世界恐慌の後に作られたものです。ところがこれは99年の民主党のクリントン政権の時に廃止された。共和党は本来緩和派なので、こういうことを言うはずはないんですが、今回は唐突に規制を強化するような文言がここに入ってきた。

--民主党も見てみますと、『現代に適応するグラス・スティーガル法など様々な手法を支持』。トーンを見ると共和党の方が強い。

「かえって共和党のほうが規制強化のほうに行っているのではないかという疑念を抱かせる言葉になっている。」

--これは狙いは何なのでしょうか。

「これだけで単純に規制強化に傾いたと見るかどうかというのは、議論が分かれるところで、むしろ民主党で大統領候補に出ていたサンダース氏の支持層を狙っているのではないかという見方が多いですね。サンダース氏はグラス・スティーガル法の復活を強く言っていましたので、そこのところに食い込んでいこうという狙いのように見えます。」

--でもこれは言われた金融業界としては非常に驚きをもって迎えたわけですよね。

「そうですね。共和党の中にも大きな銀行はけしからんみたいな声も出てきていますので、ちょっとウォール街としては気になる動きだと思います。」

(フリップ4:通商政策)

--ではもう一つ、通商政策、これは日本も大きく関わりがあります。民主党は本来は保護、共和党は自由貿易を謳ってきました。

「こちらもちょっと民主党と共和党の立場が入れ替わってきている、ねじれているような傾向があるように思います。民主党の綱領を見ると、『通商政策については米国の労働者を損なわないことを確実にしなければならない』。という条件は付けていますが、TPPに明確に反対するとは言っていない。これは現職のオバマ大統領の強い意向があるのだと思います。サンダース氏などはTPP反対と書き込ませたかったわけですが、やはりいまオバマさんが最後にこれをやりたいと思っているわけでっすから、ここには書かせないということです。ただ(クリントン氏が実際にどちらになるかは)今のところちょっと分からない。」

--一方、共和党は綱領ではTPPへの言及はないのですが、トランプ氏は演説でTPPの署名を拒否するという考えを表明しました。

「合わせて、『重要な通商協定はレームダック機関に急いで議論すべきではない』、つまりいまTPP通せるなら選挙が終わった後と言われているのですが、そこでもやるべきではないと共和党は書き込んでいますので、やはりちょっと保護主義的な傾向が強くなっているという感じがします。」

--ねじれているので、どっちが本当ははどっちなんだと・・・

「特にまた通商政策については、本来自由貿易であるはずの共和党が保護主義的になっているということで、これまで日本だと何となく共和党だったら自由貿易なので付き合いやすいのではないかというような先入観があったと思うのですが、トランプ氏の時代になるとちょっとそこは変わってきているかもしれないので、慎重に先行きを見ていかないといけないと思っています。」

■【コメンテーター】みずほ総研/安井明彦氏

・大統領選、今後の注目は?

--米大統領選民主党大会が開催されますけれども、週末の動きとしてはクリントン氏が副大統領候補にケイン上院議員を起用ということで・・・

いろいろな選択肢があったと思うんですけど、一番安全な選択肢を選んだということだと思います。もうちょっと左寄りの人とか、ヒスパニックの人を選ぶとか、いろいろあったと思うんですけど、白人の実力のある州知事も経験した人を選ぶということで、非常に常識的なリスクを取らない選択だったと思います。

--そして最新の世論調査を見ますと、トランプ氏42.7%、クリントン氏44.6%という結果になっております。今後党大会が進むにつれ変わっていく。

党大会があるとだいたい支持率が5%近く上がるというケースが多い。ですからトランプさんが上がっているところ、共和党大会の影響もあったんだろうと思います。いろいろありましたけれども、目の離せない党大会で、最後はトランプが出てきて存在感が大きいということだったと思います。今後、今週民主党大会ですので、民主党の支持率がどれぐらい上がってくるかということなんですけれども、民主党の場合は目が離せないということはおそらくなくて、ある程度党のまとまりを出していく。その中でクリントンさんがどれぐらいインパクトのある演説を最後にできるかというのがポイントになるんだろうと思います。

・日刊モーサテジャーナル/新決算予想サービス「エスティマイズ」

--エスティマイズの話がありましたが、これはアナリストには厳しい指摘でしたね。

「そうですね。専門家にとっては厳しい時代だということですね。政治の世界にも似たような話がありまして、インターネット上でいろんな予想をいろんな人が勝手にやるサイトがあるんです。ブレグジットの予想で専門家はみんな外しているんですけれども、外している度合いが、その勝手にやっているインターネットのサイトの方が低くて、そっちの方が当たっているという結果は出ているんですね。ですので専門家が考えれば考えるほど、やはりバイアスが出てきてしまって常識に縛られてしまって、というところはあると思いますので、こういういろんなサービスが出てきても不思議じゃないと思います。」

・今日の経済視点 「常識の限界」

企業業績の見通しの話でちょっと出ましたけれども、政治の世界でも同じようなことが起こってまして、トランプ現象もそうですし、ブレグジットもそうですけれども、常識で考えれば起こらないだろうということが起こってしまう。逆に言うと、常識で考えると起こるだろうと思っていることが起こらないということもある。そういう時代になってきていますので、これまでの常識に縛られているだけだと、先行きを見誤りかねないということだともいます。アメリカの利上げのはないもありましたけれども、普通景気が回復してきたら利上げするだろうというのが常識なわけですが、潜在成長率が下がってきてしまっているということになると、ょっと利上げしただけでも引締めがかなり強くなってしまうということがありますので、これまでの常識から見て金融政策を判断するのかどうか、というのももう一回立ち返って考えないといけない。

■今週の予定

25日(月) 7月月例経済報告、米大統領選民主党大会(~28日)

26日(火) 米6月新築住宅販売件数、米決算(アップル、キャタピラー、マクドナルド)

27日(水) 米FOMC声明文発表

28日(木) 日銀金融政策決定会合(~29日)

29日(金) 6月消費者物価指数・失業率など6月の統計集中日、GPIF15年度運用実績、決算集中日、米4-6月期GDP(速報値)

■今日の予定

7月月例経済報告

6月貿易統計

独7月Ifo企業景況感指数

米大統領選 民主党大会(~28日)

米決算 テキサスインスツルメンツ

■ニュース

G20声明「英EU緊密協力望む」

中国の成都で開かれていたG20=20の国と地域の財務相・中央銀行総裁会議は、「イギリスとEU=ヨーロッパ連合の緊密な協力関係を望む」とする共同声明を採択し、閉幕しました。「イギリスのEU離脱が決まった国民投票の後、世界経済は先行き不透明感を増している」この認識で各国は一致し、安定成長にむけてあらゆる政策を講じていく方針を確認しました。共同声明は、世界経済について「回復は続いているが望ましい水準に達していない」として、下方リスクが根強く残ると指摘しました。その上で、イギリスのEU離脱問題について「将来、イギリスとEUが緊密なパートナーである姿に期待する」との表現を盛り込み、両者が協力関係を維持することを求めました。

米ルー財務長官「不良債権問題に対応必要」

G20に参加したアメリカのルー財務長官はヨーロッパの銀行が抱える不良債権問題への対応が必要だと指摘しました。ロイター通信などによりますと、ルー財務長官はイタリアのパドアン経済・財務相と個別に会談し、その中で「ヨーロッパの銀行部門はバランスシートの改善と不良債権問題への対処が引き続き必要だ」と指摘しました。

米専門家インタビュー 「利上げ時期は示唆せず」

次の利上げは、いつなのか。注目のFOMC=連邦公開市場委員会が今週開かれます。専門家は今回は利上げせず、声明文にも利上げ時期を示唆する文言は盛り込まれないと予想します。

《BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ/スティーブン・フリードマン氏》

「消費の改善を盛り込む以外は、声明文を変更せず、驚きはないだろう。FOMCはこれまで市場を落ち着かせようと年内利上げを示唆してきた。しかし利上げを何度も見送ったため、かえって市場を混乱させた。だから今回の声明文で9月利上げを示唆する文言は入れないだろう。」

一方でフリードマン氏は、雇用者数の増加を含めて、引き続きアメリカの景気回復が確認されれば9月に利上げがあるとみています。

「消費と雇用の力強さや物価上昇が続けば、FRBは景気が減速していないと確信が持てる。特に雇用統計では今後2ヶ月、月15万人の雇用者数増加が必要だ。そうした条件が揃えば、次の利上げは9月だろう。」

「生前退位」77%が制度つくるべき

テレビ東京と日本経済新聞の世論調査で、天皇陛下が天皇の位を生前に皇太子さまに譲る「生前退位」について聞いたところ、政府は制度をつくるべきと答えた人が77%にのぼりました。この調査は全国の18歳以上の人に対して無作為に電話をかけて行ったものです。安倍内閣を「支持する」と答えた人は、前回5月の調査から微増の58%に、「支持しない」は前回調査と変わらず35%でした。天皇陛下の「生前退位」について、政府はどう対応すべきか聞きました。「今の天皇陛下に限って生前退位を認める制度をつくるべき」が12%、「今後の天皇すべてに認める制度をつくるべき」が65%と、制度をつくるべきが合わせて77%にのぼりました。一方、「現行制度のままで公務を代行できる摂政を置くべき」は15%でした。

IOC ロシアを全面排除せず

IOC=国際オリンピック委員会は24日、電話による緊急の理事会を開き、国家ぐるみのドーピング問題が発覚したロシアについて、リオデジャネイロオリンピックから全面除外する処分は見送ることを決めました。IOCの幹部によりますと、ロシア選手のオリンピック出場の可否はそれぞれの国際競技連盟に判断を任せるということです。ロシア陸上チームについては、オリンピックの参加禁止が21日にスポーツ仲裁裁判所の裁定により確定していますが、IOCがすべての競技から排除する処分を見送ったことでロシアとの深刻な亀裂を生むリスクは回避された形です。IOCの決定を受けて、ロシアのムトコ・スポーツ相は感謝を示すとともに、選手団の大多数をリオに派遣する意向を明らかにしました。

南シナ海問題で難航

ラオスの首都ビエンチャンで開幕したASEAN=東南アジア諸国連合の外相会議では、南シナ海問題を巡って協議が難航しています。フィリピンやベトナムが今月12日に仲裁裁判所が出した中国の主張を退ける判決を「歓迎」すると共同声明に盛り込むよう求めたのに対し、中国の影響下にあるカンボジアが反対するなど共同声明に関して25日午前に再び、外相会議を開き協議する予定です。

■日経朝特急

①三菱自・7割減益

三菱自動車は4-6月期の連結営業利益が前年比7割を超える減益の40億円程度になったもようだ。燃費不正問題の影響で、国内の軽自動車販売が大きく落ちこんだことが要因だ。ただ、アジアや欧米など海外で新車販売が好調で営業赤字は回復した。

②高速料金・割引延長へ

政府は次世代型の自動料金収受システム「ETC2.0」を搭載した自動車向けの高速道路料金の割引制度を1年延長し、来年度も実施する方針を固めた。道路の交通状況が詳細に把握できる仕組みを活用し、渋滞していない道路を選んだ自動車の料金を割引するなど新制度も検討する。

③日経消費DI・16ポイント悪化

消費者の支出意欲の減速に対する懸念が高まっている。四半期ごとの消費関連企業の景況感を示す日経消費DIの7月調査で、全体の業況判断はマイナス18と前回調査より16ポイント悪化。なかでも消費者の支出意欲を示す指数は、東日本大震災の直後以来の低水準に落ち込んだ。今年春以降の不安定な為替や株価といった経済環境が影響している。

④運転中にポケモンGO

先週、日本で配信が開始されたポケモンGOをしながら車やミニバイクを運転したとして、岡山や佐賀など4県で6人が道交法違反で摘発されたことが分かった。また名古屋市では、ポケモンGOをしながら自転車に乗っていた女性がかばんをひったくられる事件も起きている。

■日刊モーサテジャーナル

①ヒラリー氏、これまでの道のり(ワシントンポスト)

民主党大会を前にワシントンポストが特別版を発行し、ヒラリー・クリントン氏のこれまでの道のりを紹介している。実はワシントンポストは民主党寄りと言われていて、かねてから共和党のトランプ候補には辛口の論調が多く、記者章を取り消されたという経緯もある。記事は、夫であるビル・クリントン氏が大統領の任期を全うできたのも、ヒラリー氏のサポートがあったからだと指摘。ファーストレディでありながら、現在のオバマケアの先駆けである医療保険改革問題特別委員会の委員長として改革を進めた。最終的には議会の反対で実現しなかったものの、政治家としての手腕を発揮したと評価している。その後、夫の不倫問題や弾劾裁判を乗り越え、2001年に上院議員に就任、2008年には大統領の座を目指したものの、民主党の候補者指名争いでオバマ大統領に敗れた。しかし今回不屈の精神で指名を獲得。230年かけてやっと女性大統領誕生まであと一歩に迫ったとクリントン氏を称えている。

②新決算予想サービス、「エスティマイズ」 に注目(週刊投資新聞バロンズ)

エスティマイズとは、ヘッジファンドや個人アナリストなどからの1万件超のデータを分析し決算を予想する。このエスティマイズの予想はアナリスト個人の力量や偏りなどに影響される証券会社の分析と比較して、3回に3回はより正確だったと指摘。このサービスはヘッジファンドや企業に有料で提供されていて、決算予想によく利用されているが、今週の注目される決算の中でフェイスブックの好業績を予想している。

③無料高速Wi-Fiステーション、NYで不評(ウォールストリートジャーナル)

ニューヨークの路上に設置されている無料高速Wi-Fi、実はあまり評判がよくない。ニューヨーク市は今年初めからニューヨークにあった公衆電話をスマホの充電もできるというWi-Fiステーションにつくりかえているが、工事が予定よりかなり遅れていて、5つの行政区のうち稼働しているのはマンハッタンなど2区のみ。このステーションはモニター付きで携帯端末を持っていなくてもインターネットが利用できることから、夜になるとホームレスのたまり場と化し、地域の住民から苦情が殺到しているということだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます