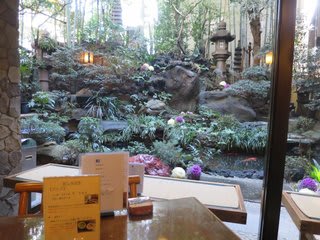

(写真は「羽二重団子」)

このところ、だんだんと暖かくなってきました。

先日、この陽気に誘われて、谷中界隈の散策に

出掛けて来ました。

横浜から京浜東北線に乗って、日暮里駅の北口を出ます。

駅の前の緩やかな御殿坂を少し上がった右手に、

下の写真の「本行寺」があります。

本行寺は、江戸時代には、観月の地として有名

だったので、別名、”月見寺”とも呼ばれ、

俳人が多く訪れました。

お寺の門には、彰義隊が敗走する際に、ヤケクソ

で、槍で穴をあけたという跡が残っています。

境内には、太田道灌が築いた斥候台の跡も残って

おり、また小林一茶や種田山頭火の句碑なども

あります。

本堂の裏の墓地には、下の写真の外国奉行・永井

玄番守の墓があり、説明版が建っています。

それによると、永井は、長崎海軍伝習所で勝海舟

などを教えましたが、幕末には、最後の戦いまで

幕府軍に忠誠を尽くしました。

本行寺の前の道路を挟んで「谷中霊園」があり

ます。

その谷中霊園を奥へ進んでゆくと、写真の

「天王寺」があります。

天王寺は、江戸時代には「江戸の三富」の一つで、

湯島天神、目黒不動と共に「富くじ」を売って

いました。

幕末の上野戦争で大半が焼失し、現在は寺の敷地

の多くが谷中霊園になっています。

天王寺の境内には、上の写真の沙羅双樹の木が

あります。

天王寺の境内を出ると、谷中霊園の桜並木です。

「谷中霊園」には、歴史上の人物、俳優など、多数

の有名人が眠っています。

公園管理事務所の前に徳川慶喜の墓の矢印が出て

いますので、その矢印に沿って、苦労しながら

進むと、下の写真の「徳川慶喜の墓」があり

ました。

墓は鉄柵に守られ中に入る事は出来ません。

慶喜は、明治35年に公爵を授与されたのち、

大正2年に亡くなり、葬儀は神式で行われ

ました。

上の写真は、墓所の中央が慶喜の墓で、右が

妻・美賀子の墓です。

(慶喜の墓)

墓は円墳の様な形をしていますが、これは、一般

皇族と同じ神式の土葬の墓です。

谷中霊園のこの辺りは寛永寺の管轄ですが、神教

だった慶喜が、寛永寺からこの墓地を買い取って

神式の墓を造ったため、寛永寺の管轄から外れて

しまったそうです!

そして、何と!、

慶喜の墓の後ろには、2人の側室の墓も仲良く

並んでいます・・・

もっとも、側室の墓は、慶喜の妻が亡くなった

あとに造られたらしいですが・・・

上の写真は、慶喜の墓の前のタイルの歩道ですが、

硬貨が埋め込まれています。

これは、この墓を造った職人が、縁起を担いで、

歩道のタイルに硬貨を埋め込んだのだそうです!

私が慶喜の墓を見学している間に、二組の外国人

がガイドブックを片手に慶喜の墓を見学に来ました。

”ラストエンペラー”の墓として外国人にも人気があるらしいです!

しかし、私ですら、この墓にたどり着くのに苦労

したのに、この墓まで迷わずにたどり着く彼らは凄い!

なお、谷中霊園の慶喜以外の墓については、

歴史上の人物、俳優など、有名人が多く話が

長くなりますので、別の機会にご紹介する

ことにします。

天王寺の脇の芋坂を下りてゆき、山手線を跨ぐ

歩道橋を渡ると、1819年創業の「羽二重団子」

(はぶたえだんご)があります。

夏目漱石、田山花袋、司馬遼太郎などの小説

にも登場する有名なお店です。

写真の羽二重団子と抹茶セット(702円)で、

一休みします。

店で作られるのは、米の粉を挽いて丸く固め、

串に刺して焼いた素朴な団子です。

上の写真の様に、創業当初と同じ生醤油で味付け

された焼き団子と、さらし餡を巻き付けた餡

(あん)団子の2種類があります。

”キメが細かく羽二重(絹の織物)の様に

すべすべして滑らか”だ、と絶賛されたのが

由来で、そのまま団子の名前となったそうです。

店の中には当時使われていた食器や帳簿が今も

残されています。

幕末の上野戦争では、彰義隊が戸板を破って

この店に逃げ込みましたが、更に追われて、

店に刀や槍を置いて逃げたそうです。

これらの武具が店に飾ってあります。

(創業期の羽二重団子屋)

「羽二重団子」の前の道路を挟んで正面のお寺が「善性寺」です。

(不二大黒天)

このお寺の前の道路は、昔、音無川が流れていた暗渠です。