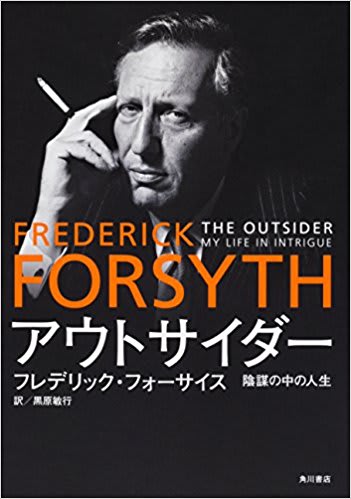

英国のベストセラー作家フレデリック・フォーサイスの自伝『アウトサイダー/陰謀の中の人生』(角川書店)を先日読了した。ファンには堪らない内容のはずだし、学生時代からのお気に入り作家だった私も大満足させられた尤もアマゾンのレビューにあるように、「どこまで本当の話?」と言いたくなる箇所も見られたが、それも含めて楽しめる自伝だった。

特に日本人が登場する2つの章「助言」「舞妓さんとお坊さん」など、日本のファンには堪らない。このような稀有な経歴を持つ作家は欧米でも滅多にいないだろう。

ファンの間では既知だが、作家になる前、フォーサイスはジャーナリストだった。「はじめに」ではジャーナリストについてこう述べている。

「76歳(初出版当時)になった私は、今でも自分は部分的にはジャーナリストだと思っている。ジャーナリストであるために必要不可欠の2つの資質を持っているからだ。それはあくなき好奇心と、徹底的な懐疑的態度だ。何かの理由など別に知りたくもないというジャーナリストや、人の話を何でも鵜呑みにするジャーナリストがいるとしたら、それは無能なジャーナリストだ。

ジャーナリストは絶対に支配階層(エスタブリッシュメント)の一員になるべきではない。誘惑がどれほど強くてもだ。我々の仕事は権力を監視することであり、それに加わるべきではない……決して当事者の仲間になってはいけない。アウトサイダーでいなければならないのだ……」

権力の監視を自称しつつ、己の所属組織の既得権益を存分に享受する巨大権力集団と化しているのこそがジャーナリストという現象は、日本に限らないはず。まして日本のジャーナリストなど、フリーよりも常に新聞・テレビ業界などの巨大組織に入るのを目指し、群れるのが大好きだ。さらにフォーサイスは別の章で、こうも書いている。

「ジャーナリストというのは嘘が上手い。日々の仕事で練習を積むからだ。ジャーナリストが政治家や高級官僚に共感と反感の両方を覚える理由もここにある。共通点があるのだ」(270頁)

極東の某島国には、浅はかな知識とミエミエの嘘を並べ立て、そのくせ識者気取りのジャーナリストであふれかえっており、ネットでは格好のバッシング対象となっている。それも日頃の言動が招いた結果である。

フォーサイスといえば、2015年8月のインタビューでMI6に協力、冷戦下の東独や南アで極秘任務に就いていたと話していた。本書にもその時の活動が描かれ、実に面白かった。英国情報部の依頼で運び屋をする顛末を記した「最高に嬉しかったとき」は、スパイ小説さながら。

例えば1973年夏、東独で対英協力者スパイに紙包みを渡す際、車の中に隠すのだが、バッテリの下にあるゴムパッドをはずし、その隙間にブツを入れる。これでは国境警備兵がボンネットを開けても発見されない訳だ。フォーサイスが無事に任務を遂行したのは書くまでもない。

意外なことにイギリスのメディアの殆どは、相変わらず自国の様々な情報機関についてきちんとした知識を持っていない、とフォーサイスはいう。主な組織は3つあり、最も話題に上らない組織こそ、皮肉にも最大の組織だそうだ。政府通信本部(GCHQ)がそれで、主な任務はシギント(SIGINT/signals intelligence)、すなわち信号情報収集活動。要するに聞き耳を立てるということ。英国の敵や対立者、時には友好的な相手の発する無線通信、電話通信、電子通信などを世界規模で傍受しているという。

GCHQはまるで大英帝国時代に先祖返りしたように、世界中の色々な場所に観測基地を設けており、規模や予算において大幅に上回る米国の国家安全保障局(NSA)にも重宝がられているそうだ。その結果、2つの組織の間では何時も“成果/プロダクト”の共有が行われているという。

GCHQとならび保安局(MI5)がある。残るひとつはスパイ小説でもよく登場するため、大衆にも結構知られている秘密情報部(SIS)。SISは一般にはMI6と呼ばれるが、これは公式の略称ではないそうだ。

フォーサイスがロニーという秘密情報部員と出会ったのは1968年秋だったという。ロニーの方から彼に近づいてきた上、己の職業を隠さなかったそうだ。そして2人は意気投合する。いずれにしても、フォーサイスによる英国の情報機関の解説を見ただけで、わが国とのあまりの格差に泣きたくなる。

その②に続く

◆関連記事:「スパイだった作家たち」

「大英帝国時代の知識人」