★Ia型超新星爆発前に、赤色巨星から放出された物質を検出

The Gobbling Dwarf that Exploded

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-31-07.html

Ia型超新星は、星の残骸である白色矮星の表面に、そばにある赤色巨星が放出したガスが降り積もり、ある限界を超えたときに起こる大爆発です。

今回、SN 2006XというIa型超新星の詳しい観測の結果、超新星の周囲に半径約0.05光年の殻があり、50km/sの速度で外側へと広がっていることがわかりました。

このことから、その物質が約50年前に赤色巨星から放出されたものであることがわかりました。

★太陽系外の惑星で水蒸気を検出

NASA's Spitzer Finds Water Vapor on Hot, Alien Planet

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2007-12/index.shtml

NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡による観測で太陽系外惑星HD 189733 bに水蒸気が存在することがわかりました。

HD 189733 bは、恒星HD 189733のすぐそばを回る巨大ガス惑星で、表面温度は1000Kと高温であり、いわゆるホットジュピターです。

しかし、恒星のすぐそばを回っているため直接観測することができません。

そこで惑星が恒星の裏側に隠れる食現象を利用して観測がおこなわれました。

恒星の明るさをA、惑星の明るさをBとすると、通常はA+Bの明るさに見えます。

しかし食が起こって惑星が隠されると明るさはAとなり、惑星の分だけ少し暗くなります。

両方の明るさの差が惑星の明るさBになるわけです。

そのような方法で3つの波長の赤外線における明るさが測定されました(上図の+印)。

その観測結果は水蒸気のスペクトル(上図の青い折れ線)とよく一致しており、HD 189733 bの大気に水蒸気が含まれていることがわかりました。

★国立天文台のVERA計画、世界最高精度の距離計測に成功

VERAによる天体精密距離測定の成功について

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/hilight/pub070711/pub070711.html

VERA(VLBI Exploration of Radio Astrometry)計画は、岩手・鹿児島・東京・沖縄の4都県に設置された電波望遠鏡で同時に天体を観測することにより、直径2300kmの電波望遠鏡で観測したのと同じ性能を得ようというものです。

今回、次のような成果が得られました。

①三角視差(離れた2点から観測したときのズレの大きさ)からこれまでで最も遠い天体までの距離を測定することに成功しました。その天体はS259で、地球からの距離は17250±750光年であり、これまでの記録(9050光年)を塗り替えました。それと同時に、S269までの距離からS269付近(銀河系中心から42700光年)での銀河系の回転速度が計算され、その結果太陽系とS269の間の領域にも大量のダークマターが存在することがわかりました(上図)。具体的には、銀河系内のS269よりも内側の領域では全質量の30%がダークマターからなると考えられます。

②赤外線星雲Orion KL天体までの距離を、これまでの4倍もの精度で測定することに成功しました。

★鉄を多く含む2つの恒星に、惑星を発見

鉄を多く含む恒星HD 43691とHD 132406にそれぞれ惑星が発見されました。

HD 43691は3040光年の距離にある太陽の1.38倍の質量の星で、惑星の質量は木星の2.49倍、軌道長半径は0.24AUで、いわゆるホットジュピター(高温の巨大ガス惑星)です。

HD 132406は2300光年の距離にある太陽の1.09倍の質量の星で、惑星の質量は木星の5.61倍、軌道長半径は1.98AUで、こちらは木星に似た巨大ガス惑星です。

★惑星を持つ星に、鉄分が多い理由

Star Surface Polluted by Planetary Debris

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-29-07.html

最近太陽系以外の恒星にもたくさんの惑星が発見されていますが、そのような惑星が発見される恒星は、惑星を持たない恒星に比べて鉄を多く含んでいることが知られていました。

今回、惑星を持つ恒星では、惑星間に漂っている鉄を多く含んだ塵が恒星の表面に降り積もるため、鉄が多く検出されるのだ、という説が有力になりました。

巨星に限って調べてみると、惑星を持つ巨星と持たない巨星で、検出される鉄の量に差がないことがわかったのです。

恒星の内部には物質の対流によって内部の熱を外に逃がす対流層という層がありますが、巨星ではこの対流層が特に発達していて、鉄などの成分が表面に降り積もってもかき混ぜられて薄まってしまうわけです。

★赤色矮星GJ 317に2つの惑星を発見

30光年離れたところにある、太陽の0.24倍の質量しかない赤く小さな星GJ 317に、2つの惑星があることがわかりました。

GJ 317 b、GJ 317 cとそれぞれ名づけられた2つの惑星は、質量がそれぞれ木星の1.2倍、0.83倍であり、木星と同じような巨大ガス惑星です。

また、恒星GJ 317からの距離は0.95AU、2.4AU(1AUはおよそ太陽-地球間の距離)です。

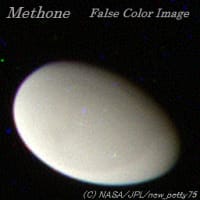

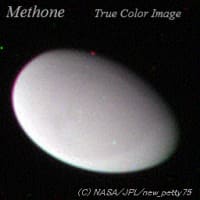

★土星の衛星ハイペリオンの表面に炭化水素

NASA Finds Hydrocarbons on Saturn's Moon Hyperion

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=758

NASAの土星探査機カッシーニが、紫外線撮像分光器と可視光・赤外線撮像分光計を使ってハイペリオンを観測し、その結果表面に炭化水素が存在することを発見しました。

上の画像では、青い部分が水の氷、赤い部分がドライアイス、マジェンタの部分が両方の混合物、黄色の部分がドライアイスと他の物質の混合物を表しています。

★同じ銀河内の2つの天体が、偶然ほぼ同時に爆発

NASA's Swift Sees Double Supernova in Galaxy

http://www.nasa.gov/mission_pages/swift/bursts/double_supernova.html

3億8000万光年離れた銀河MCG +05-43-16で、偶然にも2つの大爆発がほぼ同時に起こりました。

銀河には1000億個もの星が集まっていますが、その中で超新星爆発と呼ばれるこの大爆発は25~100年に1度くらいしか起こらない珍しい現象です。

超新星SN 2007ckは5月19日に、超新星SN 2007coは6月4日にそれぞれ観測されました。

同じ銀河内で、わずか16日間に2つの超新星が観測されたことは非常に珍しく、これまで例がありません。

もちろん2つの超新星には何の関連もなく、偶然ですが…。

SN 2007ckはⅡ型超新星と呼ばれる種類で、重い星が年老いて燃料を使い果たした時に起こる大爆発です。

一方SN 2007coはⅠa型超新星と呼ばれる種類で、星の残骸である白色矮星と呼ばれる天体に近くの星から大量のガスが流れ込み、その量がある限界を超えたときに起こる大爆発です。

The Gobbling Dwarf that Exploded

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-31-07.html

Ia型超新星は、星の残骸である白色矮星の表面に、そばにある赤色巨星が放出したガスが降り積もり、ある限界を超えたときに起こる大爆発です。

今回、SN 2006XというIa型超新星の詳しい観測の結果、超新星の周囲に半径約0.05光年の殻があり、50km/sの速度で外側へと広がっていることがわかりました。

このことから、その物質が約50年前に赤色巨星から放出されたものであることがわかりました。

★太陽系外の惑星で水蒸気を検出

NASA's Spitzer Finds Water Vapor on Hot, Alien Planet

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2007-12/index.shtml

NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡による観測で太陽系外惑星HD 189733 bに水蒸気が存在することがわかりました。

HD 189733 bは、恒星HD 189733のすぐそばを回る巨大ガス惑星で、表面温度は1000Kと高温であり、いわゆるホットジュピターです。

しかし、恒星のすぐそばを回っているため直接観測することができません。

そこで惑星が恒星の裏側に隠れる食現象を利用して観測がおこなわれました。

恒星の明るさをA、惑星の明るさをBとすると、通常はA+Bの明るさに見えます。

しかし食が起こって惑星が隠されると明るさはAとなり、惑星の分だけ少し暗くなります。

両方の明るさの差が惑星の明るさBになるわけです。

そのような方法で3つの波長の赤外線における明るさが測定されました(上図の+印)。

その観測結果は水蒸気のスペクトル(上図の青い折れ線)とよく一致しており、HD 189733 bの大気に水蒸気が含まれていることがわかりました。

★国立天文台のVERA計画、世界最高精度の距離計測に成功

VERAによる天体精密距離測定の成功について

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/hilight/pub070711/pub070711.html

VERA(VLBI Exploration of Radio Astrometry)計画は、岩手・鹿児島・東京・沖縄の4都県に設置された電波望遠鏡で同時に天体を観測することにより、直径2300kmの電波望遠鏡で観測したのと同じ性能を得ようというものです。

今回、次のような成果が得られました。

①三角視差(離れた2点から観測したときのズレの大きさ)からこれまでで最も遠い天体までの距離を測定することに成功しました。その天体はS259で、地球からの距離は17250±750光年であり、これまでの記録(9050光年)を塗り替えました。それと同時に、S269までの距離からS269付近(銀河系中心から42700光年)での銀河系の回転速度が計算され、その結果太陽系とS269の間の領域にも大量のダークマターが存在することがわかりました(上図)。具体的には、銀河系内のS269よりも内側の領域では全質量の30%がダークマターからなると考えられます。

②赤外線星雲Orion KL天体までの距離を、これまでの4倍もの精度で測定することに成功しました。

★鉄を多く含む2つの恒星に、惑星を発見

鉄を多く含む恒星HD 43691とHD 132406にそれぞれ惑星が発見されました。

HD 43691は3040光年の距離にある太陽の1.38倍の質量の星で、惑星の質量は木星の2.49倍、軌道長半径は0.24AUで、いわゆるホットジュピター(高温の巨大ガス惑星)です。

HD 132406は2300光年の距離にある太陽の1.09倍の質量の星で、惑星の質量は木星の5.61倍、軌道長半径は1.98AUで、こちらは木星に似た巨大ガス惑星です。

★惑星を持つ星に、鉄分が多い理由

Star Surface Polluted by Planetary Debris

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-29-07.html

最近太陽系以外の恒星にもたくさんの惑星が発見されていますが、そのような惑星が発見される恒星は、惑星を持たない恒星に比べて鉄を多く含んでいることが知られていました。

今回、惑星を持つ恒星では、惑星間に漂っている鉄を多く含んだ塵が恒星の表面に降り積もるため、鉄が多く検出されるのだ、という説が有力になりました。

巨星に限って調べてみると、惑星を持つ巨星と持たない巨星で、検出される鉄の量に差がないことがわかったのです。

恒星の内部には物質の対流によって内部の熱を外に逃がす対流層という層がありますが、巨星ではこの対流層が特に発達していて、鉄などの成分が表面に降り積もってもかき混ぜられて薄まってしまうわけです。

★赤色矮星GJ 317に2つの惑星を発見

30光年離れたところにある、太陽の0.24倍の質量しかない赤く小さな星GJ 317に、2つの惑星があることがわかりました。

GJ 317 b、GJ 317 cとそれぞれ名づけられた2つの惑星は、質量がそれぞれ木星の1.2倍、0.83倍であり、木星と同じような巨大ガス惑星です。

また、恒星GJ 317からの距離は0.95AU、2.4AU(1AUはおよそ太陽-地球間の距離)です。

★土星の衛星ハイペリオンの表面に炭化水素

NASA Finds Hydrocarbons on Saturn's Moon Hyperion

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=758

NASAの土星探査機カッシーニが、紫外線撮像分光器と可視光・赤外線撮像分光計を使ってハイペリオンを観測し、その結果表面に炭化水素が存在することを発見しました。

上の画像では、青い部分が水の氷、赤い部分がドライアイス、マジェンタの部分が両方の混合物、黄色の部分がドライアイスと他の物質の混合物を表しています。

★同じ銀河内の2つの天体が、偶然ほぼ同時に爆発

NASA's Swift Sees Double Supernova in Galaxy

http://www.nasa.gov/mission_pages/swift/bursts/double_supernova.html

3億8000万光年離れた銀河MCG +05-43-16で、偶然にも2つの大爆発がほぼ同時に起こりました。

銀河には1000億個もの星が集まっていますが、その中で超新星爆発と呼ばれるこの大爆発は25~100年に1度くらいしか起こらない珍しい現象です。

超新星SN 2007ckは5月19日に、超新星SN 2007coは6月4日にそれぞれ観測されました。

同じ銀河内で、わずか16日間に2つの超新星が観測されたことは非常に珍しく、これまで例がありません。

もちろん2つの超新星には何の関連もなく、偶然ですが…。

SN 2007ckはⅡ型超新星と呼ばれる種類で、重い星が年老いて燃料を使い果たした時に起こる大爆発です。

一方SN 2007coはⅠa型超新星と呼ばれる種類で、星の残骸である白色矮星と呼ばれる天体に近くの星から大量のガスが流れ込み、その量がある限界を超えたときに起こる大爆発です。

』は、うちの「惑星がはまって金属豊富」より分かり易い。

ハイペリオンの右の画像は、どんな加工をしているのでしょうか?

本当は全訳して、詳しく説明したいところなんですけど、なかなか時間もないんで簡単な説明だけ載せてます。

とは言え、「簡単」にするっていうのも難しいですよね。

要点・論点がわからないと、まとめようもないし…

内容が難しいニュースなんかが多いので苦労します(というか適当に誤魔化してますwww)

タイトルもできるだけわかりやすく、かつ短めにと心がけてはいるものの、面倒なときはテキトーなところで妥協させてもらってます。

ハイペリオンの右側の画像についてですが…

紫外線撮像分光器によって得られた画像(緑~黄~白)とカメラで撮影された画像を重ねてみました。

ちょうど崖のような地形の部分で紫外線が強い(白)ことがわかると思います。

カメラ以外の機器のデータと、撮影された画像を照らし合わせると、ハイペリオン表面の様子がもっと詳しくわかるので、今後の発表にも注目ですね。

以前ハイペリオンの画像を処理していたら、いくつかのクレーター内部に真っ赤な物質があることを発見したので以前ブログで報告しましたが、この物質の成分は一体何なんでしょう。

http://blog.goo.ne.jp/petit_petty/e/72a19b4644230b677faa87de389f399a

これについてはNASAからも未だに発表がないようなので、気になるところです。

今回の観測結果と照らし合わせれば何か分かるかなぁ…情報が限られていて詳しくは分かりませんねぇ。

土星の衛星は、なぜこんなにも変わり者が多いのか。

天王星と海王星にも探査機を送り込んで欲しい。

また、天王星や海王星には、木星や土星とは全く異なる内部構造、気象現象、磁場活動がみられるので、そこのところを明らかにしてほしいとも思います。

ただ莫大な予算が必要になりそうなんで、当分は無理ですねぇ

でも、水星探査機メッセンジャー、小惑星探査機ドーン、彗星探査機ロゼッタ、冥王星探査機ニューホライズンズと、これまでほとんど、または全く探査機が訪れていない世界への旅が始まっているので、とりあえずこの先10年は楽しませてもらえそうですねw