狭野神社(宮崎県高原町)を掲載しました。

狭野神社(さのじんじゃ)

【鎮座地】〒889-4414 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田120 旧日向国 諸県郡

【御祭神】神倭伊波禮彦天皇

(合祀)吾平津姫命 天津彦彦火瓊瓊杵尊 木花開耶姫命 彦火火出見尊 豐玉姫命

彦波瀲武鵜鵜草葺不合尊 玉依姫命

【例祭】10月23日 例祭

【旧社格等】官幣大社宮崎神宮別宮 (現別表神社)

【御由緒】

狭野神社(略記)

(旧官幣大社宮崎神宮別宮、現別表神社)

御祭神 第一代 神武天皇 (御幼名 狭野尊)

現在の天皇様は第百二十五代目)

配祀 吾平津姫命 [あびらつひめのみこと](御后)

天津彦火瓊瓊々杵尊[あまつひこほのににぎのみこと](御曾祖父)

木花開耶姫命[このはなさくやひめのみこと」(御曾祖母)

彦火火出見尊[ひこほほでみのみこと] (御祖父)

豊玉姫命[とよたまひめのみこと](御祖母)

彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊[ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと](御父)

玉依姫命[たまよりひめのみこと](御母)

社伝によれば 孝昭天皇(人皇第五代)の御代 神武天皇の御降誕の地に社殿の創建があつたのが、当社の創祀という。

桓武天皇 延暦七年(七八八)霧島嶽噴火により社殿炎上、その後噴火の度に遷座(現高崎町東霧島神社等)されたが慶長十五年(一六一〇)旧狭野の地に社殿を造営、遷座したという。その後、島津氏により、社殿の造営、改築等が行われ、社

領の寄進等も行われた。

明治六年(一八七三)県社に列したが、大正四年(一九一五)六月には、官幣大社宮崎神宮別宮に指定され、終戦後制度改正により独立、その後昭和五十一年(一九七六)別表神社に列せられた。

また霧島六所権現(当社、霧島神宮、霧島東神社、東霧島神社、霧島峯神社、夷守神社)の一つとして、古より事始めの神、開運、交通安全の守り神として人々の篤い崇敬をうけている。

○ 主な祭典行事

例祭 十月二十三日 当社最大のお祭り

祈年祭(春祭) 二月十八日 同日苗代田祭の特殊神事が行われる

新嘗祭(秋祭) 十一月二十三日 氏子崇敬者より新穀などの奉納ある

その他五月十六日に御田植祭が行われ、棒踊りなどの奉納があり、十二月第一土曜日に狭野神楽が奉納される。

○史蹟名勝

皇子原

当社より西約一キロメートル高千穂峰の麓で、神武天皇御降誕の聖地と伝えられている。

狭野杉

当社参道及び境内の老杉は、今から約四〇〇年昔、島津氏が植栽したと伝えられ、現在八本を存し、大正十三年国の天然記念物に指定されている。

仏法僧鳥

当社杉並木に初夏南方より飛来する渡り鳥で、鳴き声は美声でないが、体毛が頗る美しく一名宮鴉とも言い天然記念物に指定されている。しかし近年狭野杉が枯渇倒木し営巣場所がなくなり飛来をみなくなった。

その他、御祭神にまつわる史蹟など多いが、境内より眺望される雄大な、風光明媚な山容の高千穂峰は、霧島山系の主峰として、我が国古代史に深く関わり、天孫降臨に始まり、各所に史蹟が散在して、我が国建国の歴史を物語っている。

(神社パンフレットより)

宮崎県の東南部、豊かな自然と神武天皇の生誕の地とされる高原町にあります。高千穂峯の東麓、狭野小学校そばの国道223号沿いに一の鳥居です。

社殿までおよそ1km、杉の木立に覆われた、だらだらとした参道が続きます。

二の鳥居 平成11年、狭野杉植樹400年記念事業により、第二、第三鳥居の建設等境内整備が行われています。

平成11年、狭野杉植樹400年記念事業により、第二、第三鳥居の建設等境内整備が行われています。

三の鳥居 一の鳥居から杉木立の参道を進み、およそ700mのところです。右に別表神社の標柱があります。

一の鳥居から杉木立の参道を進み、およそ700mのところです。右に別表神社の標柱があります。

参道の神橋から神門

三の鳥居をくぐり鬱蒼とした参道を進むと朱の神橋です。

神門 参道の突き当りにあります。

参道の突き当りにあります。

社殿のある境内は神門から瑞垣に囲まれています。

参道から外拝殿

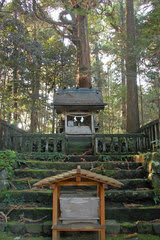

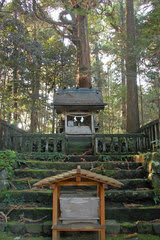

神門を入り、参道をジグザグに曲がり進むと三段の階段上に社殿です。左の巨木は狭野杉です。

狭野杉

狭野杉の由来

慶長四年薩摩藩主島津義弘公、重臣新納武蔵守忠元(にいろむさしのかみただもと)を遺(つか)はし当神社別当寺神徳院の住職宥淳法印(ゆうじゅんほういん)と協力し植載せるものと伝ふ。樹今正に四百年に垂(なんな)んとす。

大正十三年国の夫然記念物に指定せらる。

樹高61.3m・目通り6~7m・根本9m

(案内板より

外拝殿 かなりの大きさがあります、一般の参拝はここで行います。

かなりの大きさがあります、一般の参拝はここで行います。

外拝殿は昭和52年3月20日、別表神社列格の記念事業として建設、竣工しました。

拝殿 正式な参拝、儀式等が行われます。

正式な参拝、儀式等が行われます。

拝殿から本殿,平成6年

本殿・拝殿等の屋根銅板葺替え工事が行われています。

本殿

孝昭天皇(人皇第五代)の御代、神武天皇の御降誕の地に社殿の創建があつたのが、当社の創祀と伝えられています。

現在の社殿は明治40年5月18日、宮崎神宮の社殿改築に伴い、旧社殿を移築、竣工しました。

社殿全景 左から、外拝殿、拝殿、本殿と連なっています。

左から、外拝殿、拝殿、本殿と連なっています。

皇太子裕仁親王殿下 御手植の木

外拝殿殿左にあります。大正9年(1920年)3月当県行啓に際し、御手植えになられた招霊樹です。

社殿全景 手前の小祠は西門守社です。

手前の小祠は西門守社です。

境内社・水神社 参道突き当たり、境内左側にあります。

参道突き当たり、境内左側にあります。

御祭神は罔象女神、大山祇神、大山咋神、白山媛神、豊受姫神、 大年神です。

参道から三の鳥居

神武天皇之像

当社から西に数100m、皇子原温泉健康村にあります。

像の下に皇紀2628年西暦1968年2月11日の日付があります。「建国記念の日」が施行されたのが昭和42年2月11日ですので、この記念かと思われます。

狭野神社(さのじんじゃ)

【鎮座地】〒889-4414 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田120 旧日向国 諸県郡

【御祭神】神倭伊波禮彦天皇

(合祀)吾平津姫命 天津彦彦火瓊瓊杵尊 木花開耶姫命 彦火火出見尊 豐玉姫命

彦波瀲武鵜鵜草葺不合尊 玉依姫命

【例祭】10月23日 例祭

【旧社格等】官幣大社宮崎神宮別宮 (現別表神社)

【御由緒】

狭野神社(略記)

(旧官幣大社宮崎神宮別宮、現別表神社)

御祭神 第一代 神武天皇 (御幼名 狭野尊)

現在の天皇様は第百二十五代目)

配祀 吾平津姫命 [あびらつひめのみこと](御后)

天津彦火瓊瓊々杵尊[あまつひこほのににぎのみこと](御曾祖父)

木花開耶姫命[このはなさくやひめのみこと」(御曾祖母)

彦火火出見尊[ひこほほでみのみこと] (御祖父)

豊玉姫命[とよたまひめのみこと](御祖母)

彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊[ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと](御父)

玉依姫命[たまよりひめのみこと](御母)

社伝によれば 孝昭天皇(人皇第五代)の御代 神武天皇の御降誕の地に社殿の創建があつたのが、当社の創祀という。

桓武天皇 延暦七年(七八八)霧島嶽噴火により社殿炎上、その後噴火の度に遷座(現高崎町東霧島神社等)されたが慶長十五年(一六一〇)旧狭野の地に社殿を造営、遷座したという。その後、島津氏により、社殿の造営、改築等が行われ、社

領の寄進等も行われた。

明治六年(一八七三)県社に列したが、大正四年(一九一五)六月には、官幣大社宮崎神宮別宮に指定され、終戦後制度改正により独立、その後昭和五十一年(一九七六)別表神社に列せられた。

また霧島六所権現(当社、霧島神宮、霧島東神社、東霧島神社、霧島峯神社、夷守神社)の一つとして、古より事始めの神、開運、交通安全の守り神として人々の篤い崇敬をうけている。

○ 主な祭典行事

例祭 十月二十三日 当社最大のお祭り

祈年祭(春祭) 二月十八日 同日苗代田祭の特殊神事が行われる

新嘗祭(秋祭) 十一月二十三日 氏子崇敬者より新穀などの奉納ある

その他五月十六日に御田植祭が行われ、棒踊りなどの奉納があり、十二月第一土曜日に狭野神楽が奉納される。

○史蹟名勝

皇子原

当社より西約一キロメートル高千穂峰の麓で、神武天皇御降誕の聖地と伝えられている。

狭野杉

当社参道及び境内の老杉は、今から約四〇〇年昔、島津氏が植栽したと伝えられ、現在八本を存し、大正十三年国の天然記念物に指定されている。

仏法僧鳥

当社杉並木に初夏南方より飛来する渡り鳥で、鳴き声は美声でないが、体毛が頗る美しく一名宮鴉とも言い天然記念物に指定されている。しかし近年狭野杉が枯渇倒木し営巣場所がなくなり飛来をみなくなった。

その他、御祭神にまつわる史蹟など多いが、境内より眺望される雄大な、風光明媚な山容の高千穂峰は、霧島山系の主峰として、我が国古代史に深く関わり、天孫降臨に始まり、各所に史蹟が散在して、我が国建国の歴史を物語っている。

(神社パンフレットより)

宮崎県の東南部、豊かな自然と神武天皇の生誕の地とされる高原町にあります。高千穂峯の東麓、狭野小学校そばの国道223号沿いに一の鳥居です。

社殿までおよそ1km、杉の木立に覆われた、だらだらとした参道が続きます。

二の鳥居

平成11年、狭野杉植樹400年記念事業により、第二、第三鳥居の建設等境内整備が行われています。

平成11年、狭野杉植樹400年記念事業により、第二、第三鳥居の建設等境内整備が行われています。三の鳥居

一の鳥居から杉木立の参道を進み、およそ700mのところです。右に別表神社の標柱があります。

一の鳥居から杉木立の参道を進み、およそ700mのところです。右に別表神社の標柱があります。参道の神橋から神門

三の鳥居をくぐり鬱蒼とした参道を進むと朱の神橋です。

神門

参道の突き当りにあります。

参道の突き当りにあります。社殿のある境内は神門から瑞垣に囲まれています。

参道から外拝殿

神門を入り、参道をジグザグに曲がり進むと三段の階段上に社殿です。左の巨木は狭野杉です。

狭野杉

狭野杉の由来

慶長四年薩摩藩主島津義弘公、重臣新納武蔵守忠元(にいろむさしのかみただもと)を遺(つか)はし当神社別当寺神徳院の住職宥淳法印(ゆうじゅんほういん)と協力し植載せるものと伝ふ。樹今正に四百年に垂(なんな)んとす。

大正十三年国の夫然記念物に指定せらる。

樹高61.3m・目通り6~7m・根本9m

(案内板より

外拝殿

かなりの大きさがあります、一般の参拝はここで行います。

かなりの大きさがあります、一般の参拝はここで行います。外拝殿は昭和52年3月20日、別表神社列格の記念事業として建設、竣工しました。

拝殿

正式な参拝、儀式等が行われます。

正式な参拝、儀式等が行われます。拝殿から本殿,平成6年

本殿・拝殿等の屋根銅板葺替え工事が行われています。

本殿

孝昭天皇(人皇第五代)の御代、神武天皇の御降誕の地に社殿の創建があつたのが、当社の創祀と伝えられています。

現在の社殿は明治40年5月18日、宮崎神宮の社殿改築に伴い、旧社殿を移築、竣工しました。

社殿全景

左から、外拝殿、拝殿、本殿と連なっています。

左から、外拝殿、拝殿、本殿と連なっています。皇太子裕仁親王殿下 御手植の木

外拝殿殿左にあります。大正9年(1920年)3月当県行啓に際し、御手植えになられた招霊樹です。

社殿全景

手前の小祠は西門守社です。

手前の小祠は西門守社です。境内社・水神社

参道突き当たり、境内左側にあります。

参道突き当たり、境内左側にあります。御祭神は罔象女神、大山祇神、大山咋神、白山媛神、豊受姫神、 大年神です。

参道から三の鳥居

神武天皇之像

当社から西に数100m、皇子原温泉健康村にあります。

像の下に皇紀2628年西暦1968年2月11日の日付があります。「建国記念の日」が施行されたのが昭和42年2月11日ですので、この記念かと思われます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます