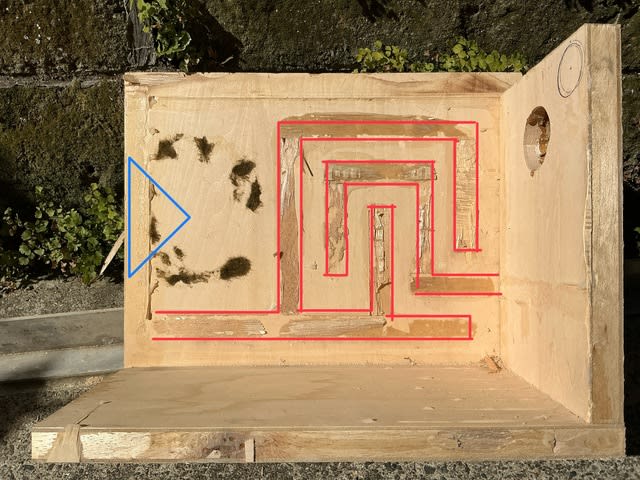

昨日ユニットを救出したスピーカー箱はこんなふうふうだった。

ここ笑うとこ。(林家三平(初代)じゃないが)

思った通りバックロードホーンではなく、スーパーバスレフ的なものだった。が、これだけ迷路にしてしまうと空気の移動速度が低くなり過ぎてバスレフとしては機能しないだろう。やはりどう考えてもサイレンサーだ。オートバイかよ!

ところで、ユニットだが、どうやら単体売りの中国製というよりはミニコンポから外したユニットのような気がする。その理由は飾りフランジがユニットに合うように作られているからだ。フランジが汎用品でないのだ。

それならそれで構わないが、ラベル剥がしはしないで欲しかった。(前のオーナーが誰かわからないが)

そして空洞になった箱に取り付けて簡易音質チェックしてみた。

なんと、これが、けっこうまともで音が良い。小さいので超低音というのは無いが普通に再生する分には全く違和感がない。とても真面目な音が出る。しかも、ツイーターが要らない感じ。この簡易セッティングでも隣のセレッション5と並べてそう悪くない。

昨日、ちょっとやる気が失せていたが、JBLのツイーター無しのフルレンジとして復活させてやろうかと思い始めた。バスレフにして面倒なセッティングするのでなく、何も考えずに密閉でいこう。

さて、大事なのは外観デザインだ。

今ある空洞箱をできるだけ活かして最小限の労力と最小限の出費でできるものにしよう。

ところで、音楽をよく聴くのだが(そんなこと改めて言わなくてもオーディオの話題が多いからわかってるよ・・・)、

音楽って「穴」だよね。

うちでキャサリンさんの話を聞くのだが、外の誰それとこういう話をしてきたというのを帰ってから言うが、その話の中に家で前に言ったことそのままが入っていることが多い。それはここで繰り返してくれなくても前に聞いているのでそれこそ代名詞で済んでしまうはずがどうしても前編繰り返す必要があるらしい。

まあ、本人がそうしないと話せないので仕方ないのだが。だけれども、そのやり方に関してちょっと懸念すべきことはある。

一般に人は同じ話を繰り返して強調したがる。歳を重ねるとその傾向は強まる。言う本人はそれを他人に対して強調していると思っているが、それは違う。何度も言うとその印象が深く刻印されてしまうのは言った本人の脳の方だ。繰り返す毎にその刻印は深くなりどんどんと狭い世界にはまり込む。言った者だけが。

世の中を観察すると、どう見ても癖のある、というか癖の塊のようにしか見えない人がいる。つまり、そうなるということ。あの人、どうしてあんな感じになってしまったんだろう?みたいな人になって抜け出すことができなくなってしまう。

というわけで、音楽を聴いたり小説を読んだりして自分の狭い世界に小さな穴を開け、その穴の向こうに広い世界があることを意識した方が良いと思うよ。