|

行徳河岸の『常夜灯』

市川市教育委員会の説明によれば、文化9(1812)年に日本橋界隈の成田参詣の講中が成田山新勝寺へ寄進したものだそうだ。 |

|

行徳河岸の『常夜灯』

市川市教育委員会の説明によれば、文化9(1812)年に日本橋界隈の成田参詣の講中が成田山新勝寺へ寄進したものだそうだ。 |

どちらがお好き?

8年前

どちらがお好き?

8年前

どちらがお好き?

8年前

どちらがお好き?

8年前

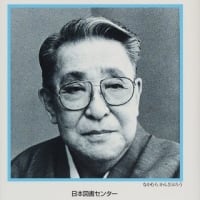

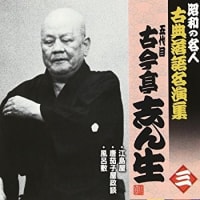

落語家;三代目 桂 三木助

8年前

落語家;三代目 桂 三木助

8年前

落語家;三代目 桂 三木助

8年前

落語家;三代目 桂 三木助

8年前

寒夜

8年前

寒夜

8年前

寒夜

8年前

寒夜

8年前

寒夜

8年前

寒夜

8年前

ナンタ

8年前

ナンタ

8年前

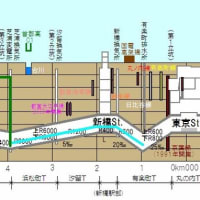

総武快速・横須賀線1 : 総武・東京トンネル

8年前

総武快速・横須賀線1 : 総武・東京トンネル

8年前

季節(とき)知らず

8年前

季節(とき)知らず

8年前