もっきり

冒頭の写真は・・「もっきり」 昔はコップじゃなくて、木の升だった。

「もっきり」という言葉がある。イヤ正確には、「あった」。今は余り使われない。

|

|

|

goo辞書 によれば…

によれば…

【![]()

![]() もっきり 【盛っ切り】

もっきり 【盛っ切り】

「盛り切り」の転 (1)「盛り切り」に同じ。(2)「もっきり酒」に同じ。「―を一杯ひっかける」】とある。

さらに(2)は…〔「盛り切り酒」の転〕 盛り切り一杯いくらと定めて売る酒。もっきり。

酒屋が店頭で、この「もっきり」を売る。客も大概は立ったまま呑む。摘みはせいぜい「乾きもの」か、それに毛の生えた程度のものしかないのが通例だ。

関東では見かけることが少ないが、ないことはない。関西では「立ち飲み」 といって、かなり盛んである。

といって、かなり盛んである。

こういう処の客は、長居はしない。一杯か二杯をキュッと引っ掛けて、おつもりにする。つまり飲酒終了にする。

こんなところで何時までもグダグダ言って呑んでいるのは、野暮の骨頂というよりも、むしろドジ間抜けだ。“もっきり すっきり これっきり”というわけだ。

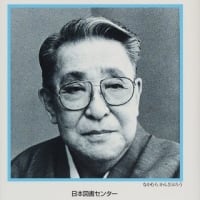

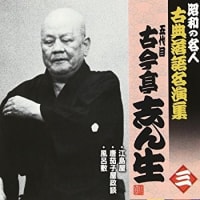

先代・三遊亭金馬 が確か落語『居酒屋』

が確か落語『居酒屋』 の枕(噺家が噺の冒頭にする小咄)に振ったと記憶しているが、「もっきり」の小咄が傑作だ。要約すると…

の枕(噺家が噺の冒頭にする小咄)に振ったと記憶しているが、「もっきり」の小咄が傑作だ。要約すると…

酒飲みは酒屋の前を通ると、ついフラフラと酒屋へ入ってしまう。「もっきり」をキュウッとやるまでは良いが、そのあと二次会三次会と果てしなく飲み歩き、とどのつまりは「ヘベのレケ」になってしまう。オカミサンにガリを喰らうのも毎度のことだ。

だから酒屋の前は眼をつぶって走り抜ける。そうしてパッと眼を開いたら酒屋の中に入っていた。眼はつぶっていても、鼻はつぶっていなかった…

ここで金馬師は「もっきり」の噺をする。

「もっきり」は木の升になみなみと酒を注ぐ。酒だから表面張力とやらで、こんもりと盛り上がる。升の下に受け皿が敷いてあり、この受け皿にどれだけたくさんの酒をこぼしてくれるか…で、「あの酒屋はサービスが良いとか悪い」とか評判にした。

木の升も随分使い込んであり、酒焼けして黒光りしている。最後の一滴までチュチューっと吸い込み、最後に酒の染みこんだ升の縁を歯でキュッときつく噛む…すると、染みこんでいた酒がジュクジュクっと出てくる…これが酒飲みの常道だった。だから酒屋の木の升には、誰が付けたか知らないが、たくさんの歯形が付いていた》そうだ。

なんとも呑兵衛の意地汚さが出ていて、大好きだ。 この噺を聞く度に酒が飲みたくなったのを覚えている。今は「先代・金馬師」もいない。木の升の「もっきり」も目にすることが少ない。

この噺を聞く度に酒が飲みたくなったのを覚えている。今は「先代・金馬師」もいない。木の升の「もっきり」も目にすることが少ない。

![[7]ヤーヤー3.jpg [7]ヤーヤー3.jpg](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/66/22/a380ffd64b8864f56551aed45f5404a1_s.jpg)