無明異(むみょうい)

無明異…聞き慣れない言葉だ。陶芸に興味を持っている人には馴染みがあるだろうが……。

佐渡金山と岩見銀山でしかとれない土を使った焼き物で……詳しくは ↓

http://www.nico.or.jp/hyaku/ja/2005/TW0001.html

上記のリンクの説明によれば以下の通り。

■無名異という土から生まれる。

無名異焼の歴史は、18世紀末~19世紀初頭に、佐渡金山の坑内で産する酸化鉄を含む土である「無名異」を用い楽焼を製造したのに始まります。

この非常にキメが細かい赤土の一種を陶土に用い、高温焼成したもので、赤色をいかした独特の陶芸として仕上げられています。その特徴のひとつとして、製造工程での生磨きや焼成後の砂研磨という特殊な作業があることです。又、篩(ふるい)を通した陶土は微粒子のため約3割も収縮します。そのため製品は非常に硬く、たたくと澄んだ金属音を発し、使用するに従って光沢を増してきます。

各商品は、一つ一つ手挽き(手作り)のものです。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

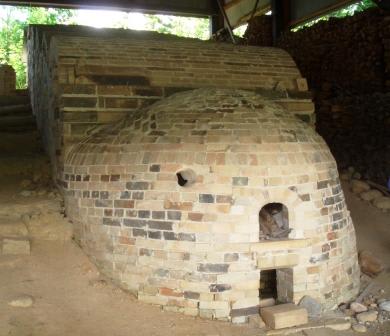

写真㊦は、実際に見学した窯元の無明異焼きの窯である。

上記の説明にもあるとおり、成形後焼く前の生磨きや焼成後の砂研磨という特殊な作業がある。釉薬(うわぐすり)は使わないので、その見た目や感触は独特のものがある。

用途は日常のさまざまな分野に広がり、実に多岐にわたる。酒や焼酎を飲むことも多い。筆者は前述の相川の銀寿司において、この無明異焼きで酒を飲んだ。ウマイ!

手に持った感触が素朴で気取らず、それだけに素晴らしい。土臭い焼き物だ。

佐渡の文化を表象するといっても、過言ではあるまい。

06.07.15