2019年7月の長野旅の続き。

見どころが多くて楽しい旧小田切家住宅だが、いちばんのお楽しみは、主屋の奥につながる蔵。

皆と入れ替わりで順番に見学する。

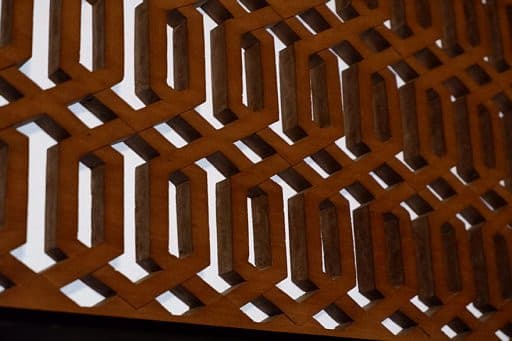

うぉぉ~~~~っ!!美しい青!!3号土蔵前の廊下に、瀬戸の本業敷瓦が敷き詰められていた!!

銅板転写の本業敷瓦だ。一般的に白地に青色の模様が描かれているイメージの本業敷瓦だが、これは全体が青っぽく

余白がほとんどないほど密な模様である。

銅板転写は手描きに代わる技法として開発されたのであり、手描きでは手間がかかるような細かい模様のものを

楽に量産できた。年代が下ると模様が簡略化されていったといい、模様が密で細かいものは概して古い。

これは8寸角で厚みもあり、明治中期ごろのものだろうか。あぁ、そんな貴重な敷瓦がこんなに大量に!!

雷文の入ったデザインは中国風な印象もあるが、唐草はどことなく西洋っぽい雰囲気も・・・

デザインソースはどこからなのか?気になる。

四半貼りでも格子状でもなく、半幅ずつずらした馬目地で貼っているのも変わっているな。

一枚の敷瓦が半分に割れたように白い筋の見えるものがあるが、これは銅版転写の版が一枚の紙に敷瓦1.5枚分の

模様が刷られていて、半分ずつ突き合わせて転写したからである。その白い筋を目立たなくするために

馬目地に貼ったのだろうか。

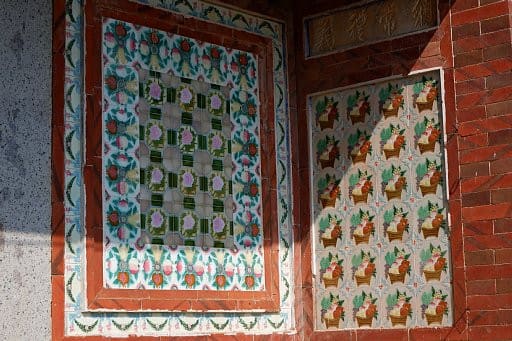

一方、縁の部分に白っぽい余白の多い模様の敷瓦も使われている。これは手描きの模様で、銅板転写技法が

使われる以前のもの。6寸角だが、入口に置いてあったものを見ると厚みは20mm近くあり分厚い。

明治18~20年ごろのものと思われる。

青い敷瓦と対極的な大づくりな柄だが、これはこれでおもしろい。おそらく並べたときに四半貼りの市松模様に

見える効果を狙ったものだろう。稚拙な手描き模様も味わいがある。

あぁこんな美しい廊下があるだろうか!?この蔵にはよっぽど大事なものを入れていたのに違いない。

庭へ出て主屋の妻壁を見上げると、通気口の両脇に、俵と打出の小槌の模様が見られる。

人力車の置き場だった「車寄せ」に附属したトイレには、染付便器が残っている。

説明のリーフレットには本業敷瓦と同じく瀬戸の本業製品と書いてあった。

車寄せの横にあるトイレは車夫や庭師などが使うものだったのではないか?

家の中にももちろんトイレがあり、そちらはもう少し新しい青磁の便器だった。家人用には新しくモダンな便器に

入替えたということであり、古い染付便器の方が美しいと思うのは現代人の感覚なのだろうか。

敷地内に水路が引き込まれ、水車小屋も作られていた。水の流れを動力に変え、機械製糸を試みたという説も。

蔵の中では七宝作品の展示が行われていた。緻密で気品あふれる花模様や、かわいらしい猫が描かれた

香合など、顔を近づけてまじまじと眺めて鑑賞した。茶会なども定期的に開かれているらしい(2019年7月時点)。

ここでもまた1時間半近く滞在した。あぁ、こんな素晴らしい建物はまさに須坂の宝!残され、活用されているのは

本当にうれしいことだなぁ!

旧小田切家を出て少し散策している途中に、洋館っぽい家を見つけた。

医院だったのかな?玄関周りもいい感じ。

見ていたら住人の方が出てこられ、少しお話したところ、やはりお医者さんで、エリート家系のようだった。

素敵なお家、大事にしてほしいなぁ。

続く。

見どころが多くて楽しい旧小田切家住宅だが、いちばんのお楽しみは、主屋の奥につながる蔵。

皆と入れ替わりで順番に見学する。

うぉぉ~~~~っ!!美しい青!!3号土蔵前の廊下に、瀬戸の本業敷瓦が敷き詰められていた!!

銅板転写の本業敷瓦だ。一般的に白地に青色の模様が描かれているイメージの本業敷瓦だが、これは全体が青っぽく

余白がほとんどないほど密な模様である。

銅板転写は手描きに代わる技法として開発されたのであり、手描きでは手間がかかるような細かい模様のものを

楽に量産できた。年代が下ると模様が簡略化されていったといい、模様が密で細かいものは概して古い。

これは8寸角で厚みもあり、明治中期ごろのものだろうか。あぁ、そんな貴重な敷瓦がこんなに大量に!!

雷文の入ったデザインは中国風な印象もあるが、唐草はどことなく西洋っぽい雰囲気も・・・

デザインソースはどこからなのか?気になる。

四半貼りでも格子状でもなく、半幅ずつずらした馬目地で貼っているのも変わっているな。

一枚の敷瓦が半分に割れたように白い筋の見えるものがあるが、これは銅版転写の版が一枚の紙に敷瓦1.5枚分の

模様が刷られていて、半分ずつ突き合わせて転写したからである。その白い筋を目立たなくするために

馬目地に貼ったのだろうか。

一方、縁の部分に白っぽい余白の多い模様の敷瓦も使われている。これは手描きの模様で、銅板転写技法が

使われる以前のもの。6寸角だが、入口に置いてあったものを見ると厚みは20mm近くあり分厚い。

明治18~20年ごろのものと思われる。

青い敷瓦と対極的な大づくりな柄だが、これはこれでおもしろい。おそらく並べたときに四半貼りの市松模様に

見える効果を狙ったものだろう。稚拙な手描き模様も味わいがある。

あぁこんな美しい廊下があるだろうか!?この蔵にはよっぽど大事なものを入れていたのに違いない。

庭へ出て主屋の妻壁を見上げると、通気口の両脇に、俵と打出の小槌の模様が見られる。

人力車の置き場だった「車寄せ」に附属したトイレには、染付便器が残っている。

説明のリーフレットには本業敷瓦と同じく瀬戸の本業製品と書いてあった。

車寄せの横にあるトイレは車夫や庭師などが使うものだったのではないか?

家の中にももちろんトイレがあり、そちらはもう少し新しい青磁の便器だった。家人用には新しくモダンな便器に

入替えたということであり、古い染付便器の方が美しいと思うのは現代人の感覚なのだろうか。

敷地内に水路が引き込まれ、水車小屋も作られていた。水の流れを動力に変え、機械製糸を試みたという説も。

蔵の中では七宝作品の展示が行われていた。緻密で気品あふれる花模様や、かわいらしい猫が描かれた

香合など、顔を近づけてまじまじと眺めて鑑賞した。茶会なども定期的に開かれているらしい(2019年7月時点)。

ここでもまた1時間半近く滞在した。あぁ、こんな素晴らしい建物はまさに須坂の宝!残され、活用されているのは

本当にうれしいことだなぁ!

旧小田切家を出て少し散策している途中に、洋館っぽい家を見つけた。

医院だったのかな?玄関周りもいい感じ。

見ていたら住人の方が出てこられ、少しお話したところ、やはりお医者さんで、エリート家系のようだった。

素敵なお家、大事にしてほしいなぁ。

続く。