今年8月の香川の旅の続き。

高松駅のすぐそばにある玉藻公園は、高松城跡である。生駒氏が海に面して築城した高松城は、日本の三大水城の

ひとつと言われ、海水を引き込んだ三重の堀に囲まれていた。鯛が元気よく泳ぐお堀は、現在も玉藻公園の名物である。

生駒氏のあと高松は長らく松平氏の治世が続き、城下町として栄えた。

明治に入って廃城となり、戦後高松市が譲り受け公園として整備した。天守閣はないものの、月見櫓、水手御門、渡櫓、

うしとら櫓などが残り重要文化財に指定されている。ただし現在の玉藻公園は元の城域の約1/8の面積だとか。

城内に建つ披雲閣もまた重要文化財に指定されていて自由に座ってくつろぐことができた。

今の建物は廃城後1917(大正6)年に完成したもので、大正11年の陸軍特別大演習で大本営と使用されたほか、

公務で訪れた皇族が滞在したり、昭和天皇・皇后両陛下が宿泊されたこともあるという。

高松空襲の被害も何とか免れ、当初の姿を今に伝えている。

事前に電話して聞いたら、現在公開していないが、猛暑のため公園利用者に休憩所として「蘇鉄の間」を開放している

とのことだったので、ちょっと見に行ってみることにしたのだった。

日が昇ってくると本当に暑くて汗だく・・・建物を見る前にまず涼んで、水分補給・・・

ここは玄関の間。すでにめちゃくちゃ広い・・・

そしてこちらが蘇鉄の間。ここだけが一般に開放されている。建具が開け放たれた大空間は涼しくてありがたい・・・

ダブルの格天井、オリジナルのシャンデリアも素敵!

縁側もここち良さそうで、ここに座ってくつろいでいる人々もいた。

「蘇鉄の間」の名の通り、中庭には森のように繁茂する巨大な蘇鉄の株が。島津家から贈られたものだそうだが、

高松の気候にもぴったり合ったようだな。

涼しげな釘隠し。

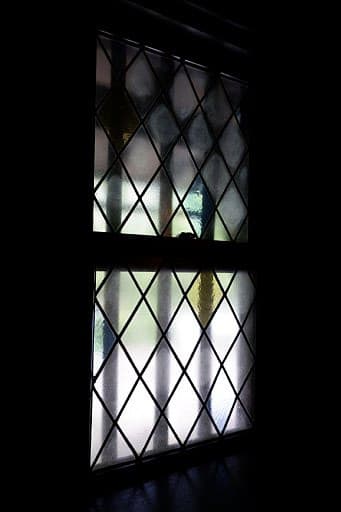

中央部のみすりガラスになっているガラス障子。

ガイドさんに解説をしてもらっている人々がいたので横でちらちら聞いていたら、非公開のエリアへ入って行くじゃないの。

えっ、私も見たい・・・・この人たちは予約していたグループなのだろうか??

受付へ行って聞いてみると、一日に何度か来るボランティアガイドさんの案内でなら見学できるというので

急いで戻りガイドの一行を追いかける(笑)。

建物は大小の中庭を囲むように建っており、ぐるっと回りながら見学していく。この図で見ると蘇鉄の間は左上の

ほんの一部であることが分かる。

こちら142畳の大書院。一枚が1間分の幅のある襖を見てもスケールが大きさに驚く!!

屋根裏にトラス構造の梁があるのだとか。

古いシャンデリアに昭和な蛍光灯器具をぶら下げているのは、ちょっとどうかと・・・(苦笑)

※薄暗くてロクな写真が撮れていなかった・・・(涙)

大書院の廊下のガラス障子は桟が軽やか。

たくさんある部屋はよい材が使われていると見えるが、意外とシンプルで装飾は少ない。

照明器具や欄間、釘隠しにわずかにデザインが取り入れられている。

水屋付きの部屋がいくつかあって面白い。茶室として使われていたのだろう。ただこれは後から作られたのかもしれない。

その他、トイレや炊事場では白無地タイルやモザイクタイルも貼られていた。

東京の庭師、大胡勘蔵によって作庭された披雲閣庭園も、名勝に指定されている。枯れ川を中心に石橋や手水鉢、

井戸などの石造品を配しているのが特徴。こちらは地元産の庵治石で造られた銀閣寺型手水鉢。デカイ!!

現在は各種イベントが催されたり、貸館としてさまざまな活動に使われたりと、市民に親しまれているという。

健全で幸せな建物だな。うまく見学することができてよかった!

続く。

高松駅のすぐそばにある玉藻公園は、高松城跡である。生駒氏が海に面して築城した高松城は、日本の三大水城の

ひとつと言われ、海水を引き込んだ三重の堀に囲まれていた。鯛が元気よく泳ぐお堀は、現在も玉藻公園の名物である。

生駒氏のあと高松は長らく松平氏の治世が続き、城下町として栄えた。

明治に入って廃城となり、戦後高松市が譲り受け公園として整備した。天守閣はないものの、月見櫓、水手御門、渡櫓、

うしとら櫓などが残り重要文化財に指定されている。ただし現在の玉藻公園は元の城域の約1/8の面積だとか。

城内に建つ披雲閣もまた重要文化財に指定されていて自由に座ってくつろぐことができた。

今の建物は廃城後1917(大正6)年に完成したもので、大正11年の陸軍特別大演習で大本営と使用されたほか、

公務で訪れた皇族が滞在したり、昭和天皇・皇后両陛下が宿泊されたこともあるという。

高松空襲の被害も何とか免れ、当初の姿を今に伝えている。

事前に電話して聞いたら、現在公開していないが、猛暑のため公園利用者に休憩所として「蘇鉄の間」を開放している

とのことだったので、ちょっと見に行ってみることにしたのだった。

日が昇ってくると本当に暑くて汗だく・・・建物を見る前にまず涼んで、水分補給・・・

ここは玄関の間。すでにめちゃくちゃ広い・・・

そしてこちらが蘇鉄の間。ここだけが一般に開放されている。建具が開け放たれた大空間は涼しくてありがたい・・・

ダブルの格天井、オリジナルのシャンデリアも素敵!

縁側もここち良さそうで、ここに座ってくつろいでいる人々もいた。

「蘇鉄の間」の名の通り、中庭には森のように繁茂する巨大な蘇鉄の株が。島津家から贈られたものだそうだが、

高松の気候にもぴったり合ったようだな。

涼しげな釘隠し。

中央部のみすりガラスになっているガラス障子。

ガイドさんに解説をしてもらっている人々がいたので横でちらちら聞いていたら、非公開のエリアへ入って行くじゃないの。

えっ、私も見たい・・・・この人たちは予約していたグループなのだろうか??

受付へ行って聞いてみると、一日に何度か来るボランティアガイドさんの案内でなら見学できるというので

急いで戻りガイドの一行を追いかける(笑)。

建物は大小の中庭を囲むように建っており、ぐるっと回りながら見学していく。この図で見ると蘇鉄の間は左上の

ほんの一部であることが分かる。

こちら142畳の大書院。一枚が1間分の幅のある襖を見てもスケールが大きさに驚く!!

屋根裏にトラス構造の梁があるのだとか。

古いシャンデリアに昭和な蛍光灯器具をぶら下げているのは、ちょっとどうかと・・・(苦笑)

※薄暗くてロクな写真が撮れていなかった・・・(涙)

大書院の廊下のガラス障子は桟が軽やか。

たくさんある部屋はよい材が使われていると見えるが、意外とシンプルで装飾は少ない。

照明器具や欄間、釘隠しにわずかにデザインが取り入れられている。

水屋付きの部屋がいくつかあって面白い。茶室として使われていたのだろう。ただこれは後から作られたのかもしれない。

その他、トイレや炊事場では白無地タイルやモザイクタイルも貼られていた。

東京の庭師、大胡勘蔵によって作庭された披雲閣庭園も、名勝に指定されている。枯れ川を中心に石橋や手水鉢、

井戸などの石造品を配しているのが特徴。こちらは地元産の庵治石で造られた銀閣寺型手水鉢。デカイ!!

現在は各種イベントが催されたり、貸館としてさまざまな活動に使われたりと、市民に親しまれているという。

健全で幸せな建物だな。うまく見学することができてよかった!

続く。