圧倒的な姿を誇る世界文化遺産・国宝「姫路城」(兵庫県姫路市本町)を訪れました……白い鷺が舞い立つように見えることから、別名「白鷺城」と呼ばれています。

「平成の修理」と呼ばれた大天守保存修理工事は、漆喰壁の塗り替えや屋根葺き直しを中心に約5年をかけておこなわれました。

漆喰壁は、姫路城の美しさの象徴です…外部に現れたすべての表面を漆喰で仕上げる白漆喰総塗籠造(しろしっくいそうぬりごめづくり)という工法が用いられています。

姫路城の瓦は、平瓦と丸瓦を交互に組み合わせた本瓦葺で、屋根瓦の継ぎ目には屋根目地と呼ばれる特殊な漆喰が一面に施され、甍(いらか)の美を表現しています。又、風や揺れに対する強度を高めています。

懸魚(げぎょ)は、屋根の妻の頂点に取り付ける棟木や桁の先を隠すための飾り板です。

姫路城には、菱の門、「いろは……る」の門、「水の一……六」の門、備前門が現存しており、その様式は実にさまざまです…防備面から頑丈さを重視した棟門、高麗門、櫓門、穴門、埋(うずみ)門など、安土桃山時代の様式を残す門など21門が残っています。

狭間(さま)は、天守や櫓、土塀の壁面に開けられた矢や鉄砲を放つための穴のことで、城を防御するための重要な仕掛け……丸形や三角形、正方形(鉄砲用)、縦長方形(弓・矢用)の四種類…現存する狭間の数は997ヵ所…開けられた位置によって立狭間、居狭間、寝狭間と呼ばれる……姫路城は片膝を突いて鉄砲を撃つ時に使われる居狭間が数多く見られます。

油壁…秀吉時代のものとされ、城内で1ヶ所だけに残る築地塀…

天守の窓は敵の侵入や矢玉を防ぐため、太い格子がはめられて幅半間の格子窓になっています。

姫路城には、重要文化財に指定された32の土塀が残っています…当時は、木造の骨組みを持つ土塀が主流でしたが、姫路城ではあらかじめ一定の大きさに作られた粘土の塊を粘土で接着しながら積み上げ、屋根部分のみ木造で組立てられています…外側は白漆喰で美しい仕上りになっています。

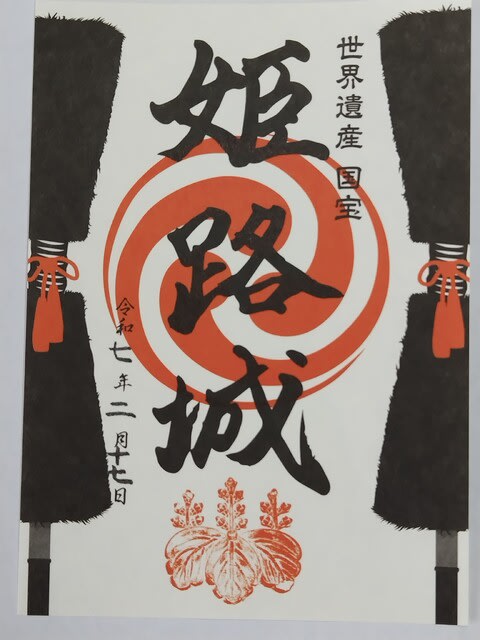

姫路城御城印……室町時代より結城氏に代々伝わり、その名跡を継いだ結城松平家が受け継いだ「天下三槍」と呼ばれた名槍の一つ「御手杵の槍」をデザインしています。この槍は姫路城から江戸城の参勤交代の際に大名行列の馬印として使われていたとも言われています。

(参考:世界文化遺産・国宝「姫路城」案内資料より)

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

「水の都ひろしま」…透明感あふれる川の静かな流れは大変綺麗で心が洗われます…元安川の水辺にたたずむ広島市文化交流会館(広島市中区加古町)の姿も川の水面に写し出されています。

「水の都ひろしま」…透明感あふれる川の静かな流れは大変綺麗で心が洗われます…元安川の水辺にたたずむ広島市文化交流会館(広島市中区加古町)の姿も川の水面に写し出されています。