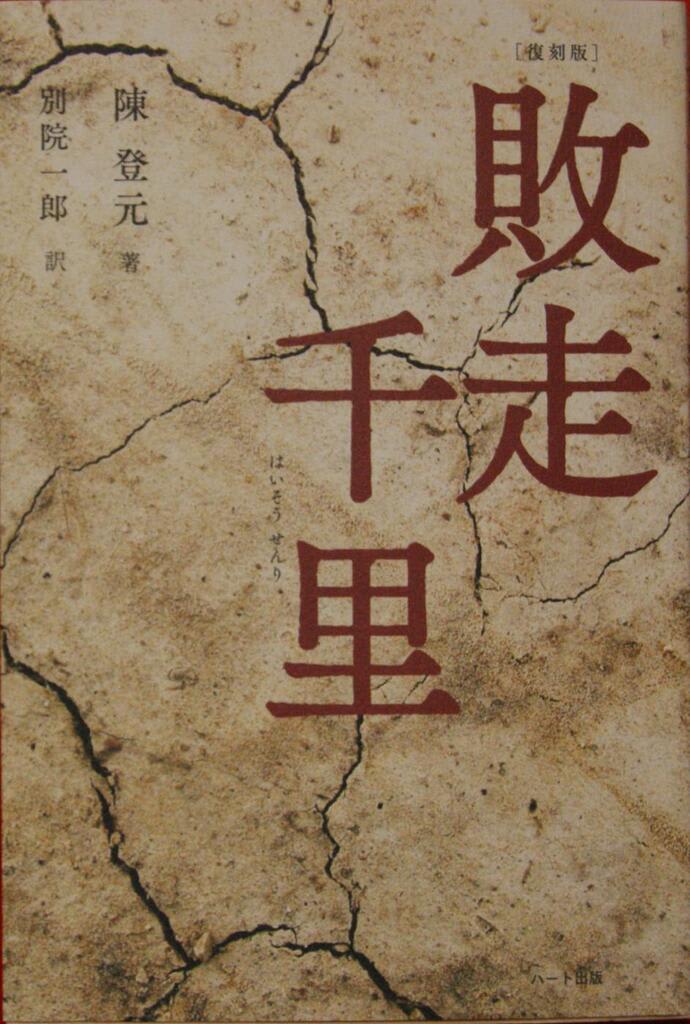

「敗走千里」 本の紹介

焚書図書が72年ぶりに甦る!!

中国人兵士が自ら語った、中国軍の腐敗と略奪の記録。昭和13年に刊行されるや、またたく間に100万部を超えるベストセラーとなった、「知られざる」戦争文学の名著が、現代に甦る!

著者について

【著者】陳 登元

中国・重慶出身。父親が親日家であったことから、10代なかばで日本に留学。

その後、大学卒業を翌年に控えた昭和12年8月に本国へ一時帰国したところ、

中国軍に強制徴募され、江南地方の戦線に送られた。

2カ月間におよぶ日本軍との激闘ののち、重傷を負って戦線を離脱。収容された上海の病院を退院する直前に脱出すると、本書の原稿を一気に書き上げ、日本にいる別院一郎氏に送付した。

その後の消息は不明。

その後、大学卒業を翌年に控えた昭和12年8月に本国へ一時帰国したところ、

中国軍に強制徴募され、江南地方の戦線に送られた。

2カ月間におよぶ日本軍との激闘ののち、重傷を負って戦線を離脱。収容された上海の病院を退院する直前に脱出すると、本書の原稿を一気に書き上げ、日本にいる別院一郎氏に送付した。

その後の消息は不明。

【訳者】別院 一郎

著者・陳登元氏の留学生時代に日本語の個人教授を務めていたことが縁で、

本書の原稿を受け取る。預かった原稿は大いに出版の意義ありと判断し、

必要な訂正を加えた上で、昭和13年3月に、訳者という形で刊行した。戦後、GHQ(連合国軍総司令部)は本書を「宣伝用刊行物」に指定し、

その結果、日本国内における、個人と図書館の蔵書を除くすべての本が、当局によって没収され、事実上の廃棄処分にされた。

本書の原稿を受け取る。預かった原稿は大いに出版の意義ありと判断し、

必要な訂正を加えた上で、昭和13年3月に、訳者という形で刊行した。戦後、GHQ(連合国軍総司令部)は本書を「宣伝用刊行物」に指定し、

その結果、日本国内における、個人と図書館の蔵書を除くすべての本が、当局によって没収され、事実上の廃棄処分にされた。

内容詳細

中国人兵士が自ら語った、中国軍の腐敗と略奪の記録。昭和13年に刊行されるや、またたく間に100万部を超えるベストセラーとなった、「知られざる」戦争文学の名著が、現代に甦る!

目次 : 塹壕生活、 斥候、 恐ろしき芋掘り、 日本の恋人、 慰労隊、 仲間喧嘩、 呪われた中隊、 白兵戦、 逃亡か投降か、 中隊長帰る(一部抜粋)

目次 : 塹壕生活、 斥候、 恐ろしき芋掘り、 日本の恋人、 慰労隊、 仲間喧嘩、 呪われた中隊、 白兵戦、 逃亡か投降か、 中隊長帰る(一部抜粋)

本書の前半は前線における支那軍の様子と兵士たちの人間模様を中心に描かれ、後半は李芙蓉という女性との王上尉(大尉)とホウ中尉、次に王上尉と陳子明の戦争の中でも揺れ動く男女の三角関係が描かれている。

前半で主人公の陳子明が見たものは、給料の満足に支給されない支那の兵隊にとっては、表面は如何ともあれ、掠奪が依然として給料であり、戦争なるものが一つの掠奪商売であり、

軍隊なるものはその最もよく訓練された匪賊であると述べている。

何しろ彼らは自軍の塹壕から、夜ごと「偵察」名目で少人数が出動するが、その目的が自国の村民や町民への略奪(食料、貴金属、衣服などありとあらゆる物)、暴行、輪姦なのである。

前半で主人公の陳子明が見たものは、給料の満足に支給されない支那の兵隊にとっては、表面は如何ともあれ、掠奪が依然として給料であり、戦争なるものが一つの掠奪商売であり、

軍隊なるものはその最もよく訓練された匪賊であると述べている。

何しろ彼らは自軍の塹壕から、夜ごと「偵察」名目で少人数が出動するが、その目的が自国の村民や町民への略奪(食料、貴金属、衣服などありとあらゆる物)、暴行、輪姦なのである。

著者は「戦争というものは非常に揮発性を持った感覚の集合体、これが発揮してしまっては戦争の抜け殻になってしまう」としています。

戦後GHQが7000冊以上を焚書し、プレスコードや4大教育指令などで歴史が捻じ曲げられて72年。昭和13年に出版され100万部以上の大ベストセラーとなった本書は、

当時の日本人が支那事変(日中戦争)をどのように捉えていたかの材料としては良い資料といえる。

戦後GHQが7000冊以上を焚書し、プレスコードや4大教育指令などで歴史が捻じ曲げられて72年。昭和13年に出版され100万部以上の大ベストセラーとなった本書は、

当時の日本人が支那事変(日中戦争)をどのように捉えていたかの材料としては良い資料といえる。

≪当時の時代背景≫

1936年12月 〈西安事件〉共産主義者が国民党軍と日本軍を戦わせて双方を弱体化させるために蒋介石を罠にかけて日本との戦闘を仕向けたと言われている。

1937年7月7日〈盧溝橋事件〉国民党軍と日本軍の双方に発砲して戦わせる共産党の作戦であったと1949年の中国独立の演説で周恩来が発表した。

1937年7月29日〈通州事件〉北京郊外の通州で支那軍により日本の民間人200名以上が文字通り虐殺された。

1937年8月13日〈第2次上海事変〉日本軍の10倍近い支那軍が突然日本軍に攻撃し、8年に及ぶ支那事変(日中戦争)が開始された。

1937年11月 主人公の陳子明が2か月間の戦闘の後、生死にかかわる負傷し戦線を離れる。

1937年12月13日〈南京陥落〉戦後の歴史捏造である南京大虐殺や日本軍の略奪、強姦などの暴行は支那軍の仕業であることが本書により容易に推測できる。

1938年1月 著者の陳登元から訳者の別院一郎のもとに1通の手紙と共にどっさり原稿が届けられる。

1938年3月 『敗走千里』が出版され100万部以上のベストセラーとなる。

1936年12月 〈西安事件〉共産主義者が国民党軍と日本軍を戦わせて双方を弱体化させるために蒋介石を罠にかけて日本との戦闘を仕向けたと言われている。

1937年7月7日〈盧溝橋事件〉国民党軍と日本軍の双方に発砲して戦わせる共産党の作戦であったと1949年の中国独立の演説で周恩来が発表した。

1937年7月29日〈通州事件〉北京郊外の通州で支那軍により日本の民間人200名以上が文字通り虐殺された。

1937年8月13日〈第2次上海事変〉日本軍の10倍近い支那軍が突然日本軍に攻撃し、8年に及ぶ支那事変(日中戦争)が開始された。

1937年11月 主人公の陳子明が2か月間の戦闘の後、生死にかかわる負傷し戦線を離れる。

1937年12月13日〈南京陥落〉戦後の歴史捏造である南京大虐殺や日本軍の略奪、強姦などの暴行は支那軍の仕業であることが本書により容易に推測できる。

1938年1月 著者の陳登元から訳者の別院一郎のもとに1通の手紙と共にどっさり原稿が届けられる。

1938年3月 『敗走千里』が出版され100万部以上のベストセラーとなる。

一九三七年七月、盧溝橋で火ぶたを切られた支那事変は、その年の暮れの南京攻略戦となり、南京陥落で逃亡した蒋介石は徹底抗戦を呼びかけた。

翌三八年十月、シナ事変で最大の激戦となった武漢作戦で敗れても蒋介石は和平に応じず、さらに奥地の四川省の重慶に立てこもり抗戦を続けた。

支那事変発生から一年あまりがたち、この武漢作戦でもって大規模な戦闘はほぼ終了したわけである。武漢と広東を日本に占領されて重慶政権は外部への出口を失い、経済的な打撃を受け、反撃する力もなかった。

そのあとは日本軍が占領した広大な点と線に沿って、散発的にゲリラ戦が生じる程度である。八年間に及ぶシナ事変中、もう一つの戦闘らしい戦闘が行われたのは、

戦争末期の一号作戦、いわゆる一九四四年の大陸打通作戦である。それ以外は一見牧歌的と思えるような膠着状態が、中国大陸で続いていた。

従って筆者の陳 登元は、南京戦から武漢戦までの敗走の状態を描いている。

日本が敗戦後、アメリカGHQがいち早く発禁処分にした本だというが、その理由が判然としない。

強いて言えば、内容が中国国民党軍の腐敗が酷いためか。

当時の支那軍の内情の酷さが暴露されていて、戦勝国になった中国軍の恥部が描かれているためだろう。

また、支那軍にも日本の慰安婦のような「慰安隊」があって、兵隊と士官間の醜い争奪戦の様も描かれていて、興味深い。

だが、これが戦争文学の名著だというが果たしてそうだろうか。私には「良書」とは思えない。

この当時、日本軍と戦闘したの支那軍と一括りに言うが、蒋介石率いる「国民党軍」で、共産党軍は奥地に逃げ込んで、実際の戦闘はしていない。

逆に周恩来は、「日本軍のお陰で共産軍が勝った」と感謝しているぐらいである。

従って、現在の中国共産党が「日本と戦って中国を築いた」という宣伝は「嘘」である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます