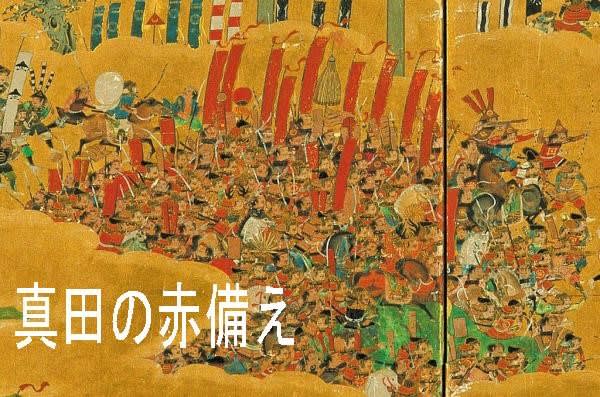

真田の赤備え

「海洋渡来民族の民族カラーは赤」

だいぶ以前になるがホメイニ革命以前の、イラン建国三千年祭には、 日本から三笠宮も招かれた様子がテレビで放映されていた。

観兵式では中世式の乗馬兵が、真紅の赤長旗を林立させての行進は見事だった。 このイランに限らず中東の国は、アラーのイスラム教以前の宗教と言えば太陽や火を崇める拝火教が主な宗教だった。勿論、水を崇める拝水教などもあった。 この拝火教徒が民族のシンボルとしての色が「赤」なのである。

これら拝火教徒が住むアラブの地から、インド、マレーシア経由で多くの人間が、この日本列島に漂着し定住していたことを日本史では隠している。

これらは、日本民族の中でも海洋渡来民族で、日本史では源、平、藤、橘、と分類するが 源は裏日本、沿海州から入ってきた騎馬民族。民族カラーは白 平は海洋渡来で太平洋沿岸各地に漂着。民族カラーは赤 籐は藤原氏を名乗る中国よりの占領軍。色は坊主の着る墨染めの黒 橘はタチバナとも読むが、唐を滅ぼして取って代わった契丹族のキ

ツ色は黄色

日本でも平家と呼ばれる、即ち海洋渡来系民族は赤旗を目印としてる。

真田幸村が全軍赤旗を立てて戦ったのも、宗旨の為であるし、遠江井伊谷出身の井伊直政が滅亡した武田の遺臣団を召抱えて、部下の甲冑まで朱塗りにしたのも同様である。

さらに大岡忠相が堂(道)の者と呼ばれるようになった拝火宗徒の、旅回りの芸人達に五街道目付けを命じた時も、それぞれに捕縄と朱鞘の公刀を渡したのも同じ。街道で川渡しの人足も赤ふんどしで、一方騎馬系の雲助や駕籠かきは白ふんどしと決まっていた。

日本民族はこの海洋渡来と騎馬系が大半を占めるため、全国に赤鳥居と白木の鳥居が多い。 紅白の幔幕は縦は紅白で二分されていても、海洋系が多いことを慮って幔幕の上位は赤になっている。

こうしたことが背景にあるため、日本人は何かと紅白に分かれたがるのである。 運動会然り、紅白饅頭、紅白かまぼこ、紅白水引、紅白歌合戦さえある。

「安芸の宮島」

観光地で有名だが、アの発音で始まるということは海洋渡来系の平氏の建てたもので、今でも朱塗りである。

そして宝物殿には、平家の公達が用いたという佩刀が飾られているが、 日本刀とは似て非なるものである。即ちストレーと呼ばれる直刀でしかも両刃の剣である。

この日本刀の創始者は足利義満だが、彼は豊富に取れた日本中の砂金を明国に送って粗悪な鉄銭をバーター交換して、北条時代に元寇で懲りていたので、故意に「臣源義満」と名乗って明の属国に甘んじて足利体制を維持した。 そして入道した時に南蛮族来寇(これを刀一の来寇と日本史では言う)があり、 防戦のため日本原住民を駆り集めて防人として九州へ送り出した。

その際両刃の剣は、鋼の無い日本だから片刃で付け焼刃の刀を持たた。

今でも日本刀は鋼はごく一部で美術品としては良いが、折れやすく曲がりやすく実用には向かないのである。 外人に人気なのも、間違った武士道と、美しい波紋の神秘性ゆえでる。

幕末の新撰組でさえ、刀術は奇数日、槍術は偶数日と決めていたが 実際にはほとんどが槍術の稽古だったという。 人殺しには槍の方が数倍有利であることは論を待たないだろう。 だから映画やテレビの切り合いは全部芝居の影響で嘘。

さて、宮島には硝子ケースの中にはガレー船と呼ぶ、奴隷に漕がせる船体の模型や絵図もある。こんな形態の船は日本中何処を探しても無いが、同じモデルシップがスペインのマラガ博物館やポルトガルの海事博物館にも陳列されていて、それには困ったことに「平家一門御座船」とは出ていなくて、「ムーア王の艦隊」と出ている。

このムーア人というのはアラブの民がアフリカ大陸に入り混血した民族なのである。 その歴代の王の名が出ているのをどう考えるかである。

そして宮島神社の国宝級の直刀や太鼓はベイルートやバクダッドの空港売店にも全く同型の新しい物が、御土産品だから色彩は派手でサイケだが10ドルで売っている。

これらから必然的に浮かび上がる事象は、昔アラブ方面からの民族の流入がこの日本列島には在ったということだろう。 そしてその子孫は今でも日本人の半分を占めるほどに増えて、庶民として暮らしている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます