ハッブル・バブル

宇宙年齢は、現在の私たちの固有時から見た年齢だ。

それを

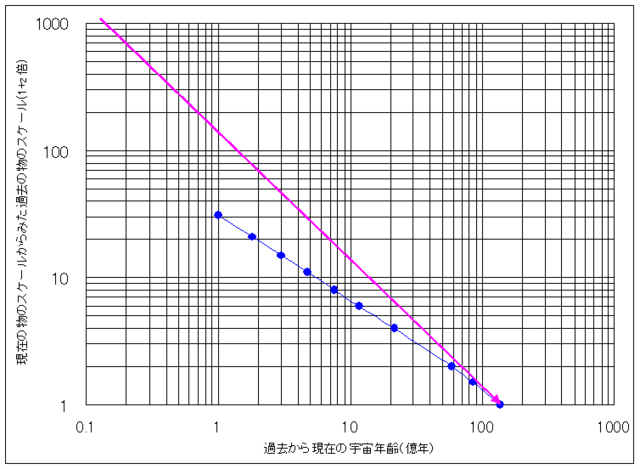

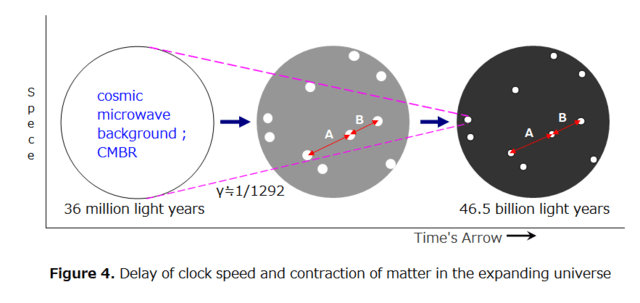

宇宙論的赤方偏移のz+現在のスケール1を足すとほぼ比例した物体の収縮が起きている。

しかし、2倍から1倍の現在のスケールになるところだけ直線的でない。

最近だけ物体の収縮が早いのだ、空間膨張的には、

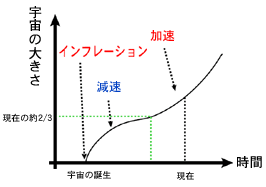

しかし最近になって、宇宙の膨張が約50億年前を境に、減速膨張から加速膨張に転じたことがわかったのです(図1)。https://www2.kek.jp/ja/newskek/2005/julaug/darkenergy.html

こういうのは、ハッブル・バブルとして知られていて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これまで、「宇宙の膨張係数 (ハッブル係数、ハッブル定数、膨張率)」は

1. ローカルには (=近場の宇宙では、局所的には)、近くにある物体から発せられる「赤方偏移」などを手がかりに、

2. よりグローバルには (=遠くの宇宙では、宇宙全体としては)、「宇宙マイクロ波背景放射」を手がかりに

それぞれ求められてきた。

しかしこの2つの観測結果のあいだではおよそ9%の誤差※がみられることで知られていて、また、その誤差がどうして生じるのかは説明できていない。htp://blog.livedoor.jp/dogon23/archives/28470113.html

最近でも、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

算出方法によって、ハッブル定数には最大で1割もの差が生じていることがわかります。

・67.4 … 宇宙マイクロ波背景放射(CMB)を利用

・69.8 … 別の銀河にある赤色巨星を利用

・70.3 … 重力波の強さと波形を利用

・74.03 … 別の銀河にある天体の明るさを利用(Ia型超新星、ケフェイド変光星)

・75.6 … 重力レンズを利用(今回の研究結果) https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/sorae/world/sorae-sorae-54925

重力レンズを使った新しい測定でもやはり、約1割違ってたということになってます。

物体の収縮

そもそも宇宙論的赤方偏移に空間膨張を当て嵌めて、50億年前から空間が加速膨張している、その原因はダークエネルギーだというアドホックな仮定の積み重ねには無理があって、

遠くの天体までの距離を計算する過程は、よく「宇宙のはしごを登る」とたとえられる。遠い天体までの距離は直接測定できないので、近くの天体までの距離を測定した後に、2つの天体の間にある関係から遠い方の距離を割り出すのだ。https://www.astroarts.co.jp/news/2006/08/11m33/index-j.shtml

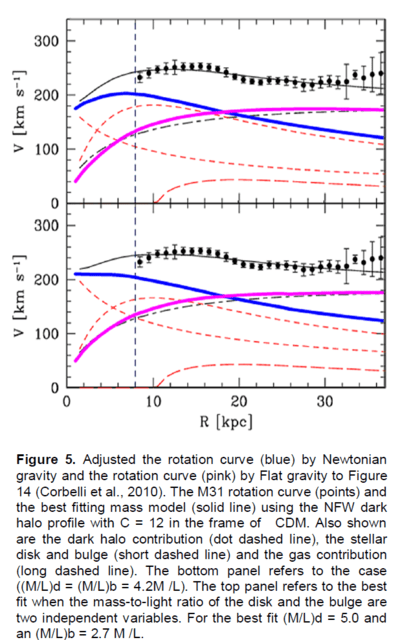

Ia型の超新星の明るさが一定および空間が膨張していると仮定して、遠い星までの距離を算出し伸縮率で線を引くと近場の膨張が加速して見えるけれど、空間の加速膨張も共動距離も捨て去り物の大きさが収縮した分、ハッブル時間やハッブル距離が反比例していれば、近場のハッブル定数から遠くの過去へ延長したピンク線のようになります。

シンプルな仮定に基づく宇宙論的物体の収縮は、近場の正確な距離に基づいてハッブル定数が観測結果と一致していると言えるでしょう。

・空間は変化せず & 物体の大きさは収縮

運動は時間を消費する https://blog.goo.ne.jp/s_hyama/e/f4bf3c79706e2948048215ea24d969e9

という記事を前に書いたけど、時間経過は運動に置き換えることができるとも言えますね。

宇宙論の限界

・空間が膨張 & 物体の大きさは変わらず

ビッグバン理論では、宇宙は極端な高温高密度の状態で生まれた、とし(下)、その後に空間自体が時間の経過とともに膨張し、銀河はそれに乗って互いに離れていった、としている(中、上)。https://ja.wikipedia.org/wiki/ビッグバン

-------------------------------------------------------------------

・空間が膨張 & 物体の大きさも伸長

空間の加速膨張や共動距離などの仮定が必要なのは、物には決まった大きさがあって(空間が膨張する)、点粒子(宇宙は特異点から始まる)でもあるという古典物理学の限界であり、それを無理くり光速が変化しないなんて当てはめるといろいろと矛盾が生じてしまいます。

-----------------------------------------------

なぜこれほどまでに世界中の科学者がハッブル定数について議論を重ねているのでしょうか。

それは、ハッブル定数と、その数値があらわす宇宙の膨張は、現代でもっとも影響力のある宇宙論といって間違いない相対性理論の限界でもあるから。 相対性理論があてにならないところで、新しいアイディア、新しい研究、そして新しいイノベーションが生まれ、宇宙のほんとうの姿を解き明かしてくれるかもしれないから。https://www.gizmodo.jp/2019/09/holicow-hubble-constant.html

変化しないのは時代ともに、プランク定数と光速度の比、h/c=一定なので、時代ごとに物理法則は同じ(量子論的相対性原理)だけなんです。

On the quantum dynamics of moving observers「運動する観測者の量子動力学について」