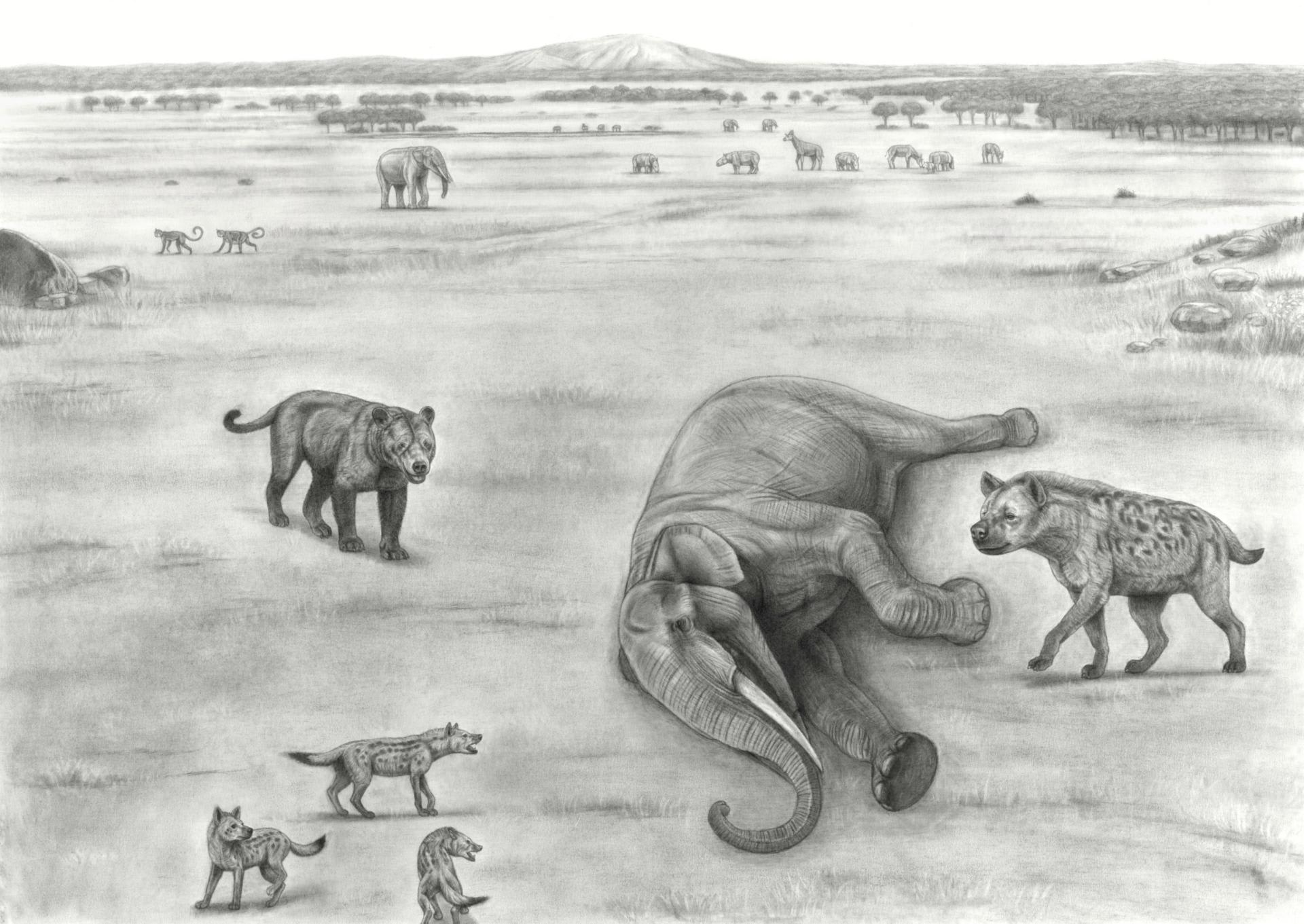

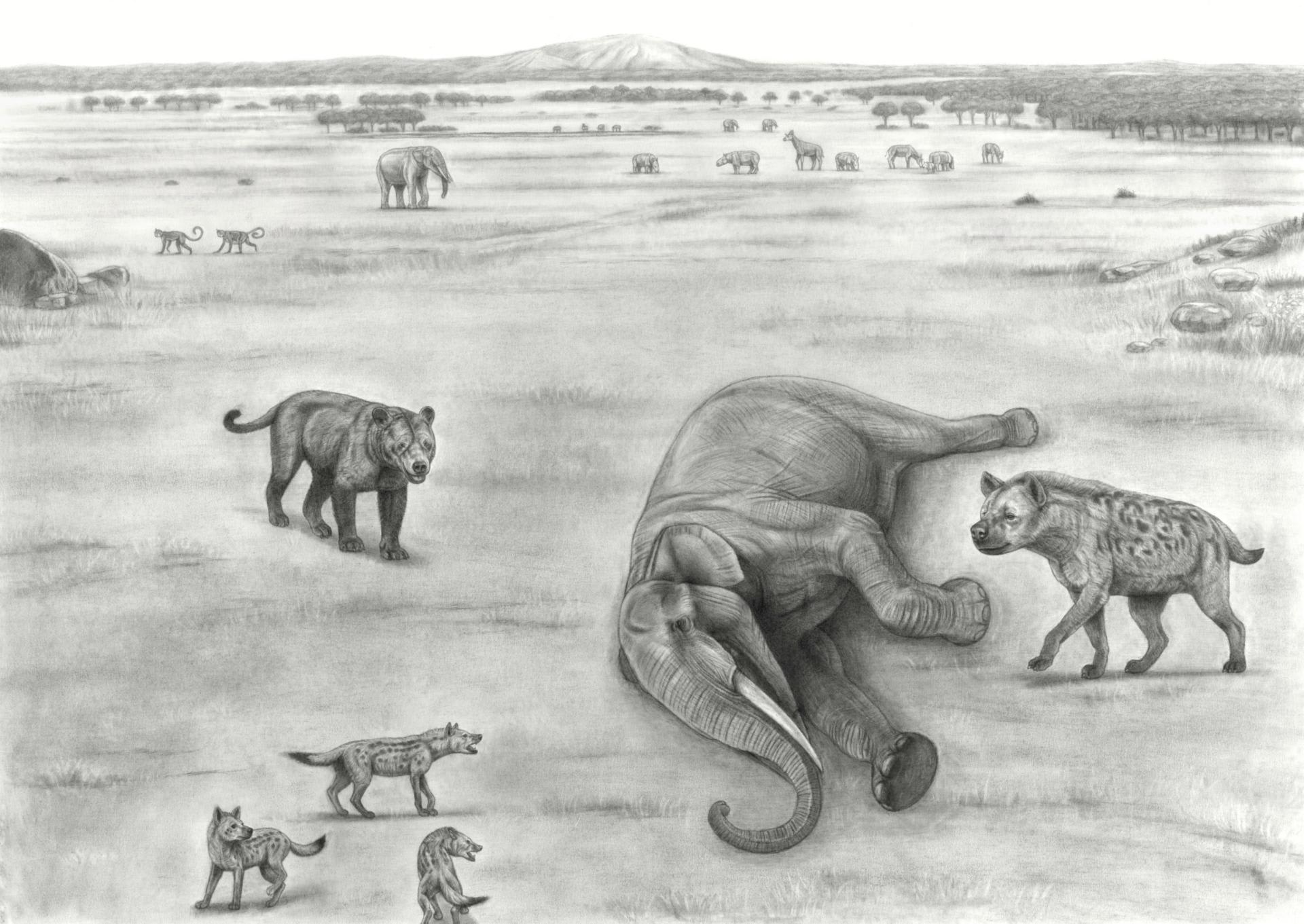

Prehistoric safari: The late Miocene Greek-Iranian locality

ご覧いただいているのは、Greek-Iranian fossil locality として知られる、地中海周辺から中東にかけての中新世後期地層に、典型的に見られるファウナの一部。

♦病気か高齢により衰弱しきったテトラロフォドン属種の雄成獣が、ついに力尽きた。小山のような長鼻類の巨大な屍の周りには、間髪をいれず、複数の肉食獣が群がり来る。中新世のユーラシアファウナを特徴づける、多士済々の骨砕き型肉食獣の中でも、際立った繁栄ぶりを示したハイエナ科種と、アンフィキオン科種とである。しかし、彼ら中新世猛獣をしても大半が三舎を避けるであろう、恐ろしい先客があった。

確かに「ハイエナ」ではあるようだ…しかしその強大さたるや、真正ハイエナ科の限界を超え出ているかのような存在で、それはあった。♦

《中新世「ハイエナ」群》

中新世を通してユーラシア、アフリカの旧世界全域で最も繁栄し様々なモーフォタイプを輩出したグループとして、特に「ハイエナの仲間」を挙げることができる。

ここでハイエナ科とせず、あえてハイエナの仲間と記したのは、骨砕き型ハイエナ種と瓜二つとされる形態を具えながら、一部の歯の構造上の差異を根拠にハイエナ科から峻別されるに至った、ペルクロクタ科(いわゆる「疑似ハイエナ科」)の種類も共存していたからで、彼らも広義の「ハイエナ」として扱う※意図の上からである。

※(事実、系統上の近しさから、両者をシスタークレードとして大きく括る場合がある)

食肉目の中では派生時期の比較的新しいグループであるにもかかわらず、中新世の間にハイエナ科が実現したモーフォタイプ、サイズの多様性(大雑把に、ジャコウネコ型、イヌ科型、骨砕き型という様に、類別化できると思う)には実に目を見張らせるものがある。中でも多数派であったのは、イヌ科との形態的類似が特に顕著な、中型の種類(ご覧のサラシクティス属種の他、イクティテリウム属、ヒアエノテリウ

ム属、そしてカスモポルテテス属などが代表例)である。

長大な中新世の大半にわたって旧大陸にはイヌ科が不在であったため、イヌ科と生態の似通ったハイエナ群が、手つかずのニッチの空隙を埋めていったということだろう。

ブチハイエナに代表され、典型的なハイエナのイメージと結びつけられる「骨砕き型」の種類は、実はハイエナ科の歴史において後期に出現したもので、ヴァレシアン期のアドクロクタ属の登場をもって嚆矢とする。

他方、疑似ハイエナ、ペルクロクタ科において骨砕き「ハイエナ」の歴史は長く、中新世中期のペルクロクタ属を皮切りに、その進化史の初期から、高度にアドヴァンス型の頭骨・歯形(cranio-dental)形態を具えた種類を輩出していた。

アドクロクタ属と同時期に栄えたディノクロクタ属は、祖先のペルクロクタ由来の高度な骨砕き適応はそのままに、史上のあらゆるハイエナ(同じく特大ハイエナとして認知されている鮮新世のパキクロクタ属最大種を含む)を凌いで著しく巨大化した、骨砕き猛獣の一つの頂点をなすような存在である。

中国の臨夏盆地のヴァレシアン期地層から出た、ディノクロクタ属最大種(Dinocrocuta gigantea) の頭骨に基づき算出された生前の推定体重は、380kg以上(Deng and Tseng, 2010)。巨大化といって、それは生半可なレヴェルの話ではないのである。

同地層からは、大きな肉食獣の歯の跡が穿たれたチロテリウム属種(「角なし」サイの一種)の雌成獣の頭骨も見つかっているのだが、Deng and Tseng(2010)によれば、この穿孔はディノクロクタ gigantea の歯型と一致するものであるという。

仔細を省き、上に挙げた著者の仮説の結論だけ述べると、ディノクロクタ gigantea はチロテリウムを襲うほどの活動的捕食獣としての側面と、巨体と骨砕き能力を利したkleptoparasite系スカヴェンジャーとしての適応力も併せ持つ、肉食獣であったということになる。(群れの形成の有無については、特に考察されていない) 正しく、中新世の「エイペックス・ボーンクラッカー」とでも称すべきではないだろうか。

Greek-Iranian地域と臨夏盆地のヴァレシアン期動物相はかなりの程度まで重複し類似しているのだが、誠に意外なことに、これほど強大なハンター/スカヴェンジャーのディノクロクタ属種が、いずれの地域においても中新世後期を越えて存続することはできなかった。

代わって、ペルクロクタ科の衰退を尻目に骨砕き型の勢力を飛躍的に増大させたのが真正ハイエナ科であり、今日のブチハイエナにまで連なる繁栄については縷言を要しない。反対に、イヌ科の進出を受けて、イヌ科的なハイエナ群の多様性は縮小していった。

平行的進化の道をたどり、生態、機能形態が驚くほど近似していた、「疑似」と「真正」ハイエナ。ここにイヌ科の進出という大きな出来事が加わり、旧大陸における「ハイエナ」の進化史は複雑な展開を示すようになる。

ペルクロクタ科とハイエナ科の存亡を分けた諸要因を断定するのは、容易にできることではないだろうが、その一つとして、-そしてこれは、一部のイヌ科についても言えることであるが- 群れの形成の有無ということが考えられるかもしれない。

〈Featured species〉

From front to back:

サラシクティス属種 Thalassictis robusta

一体に中新世に栄えた食肉類のうち、最も多種多様なモーフォタイプを派生したグループがハイエナ科であると言えよう。当時の多数派はこのサラシクティス属のように、イヌ科的形質の色濃い中型の種類であった。これらの種類を特徴づける主な共通点には、中型のサイズ(体重30~60kg程度)、裂肉歯の発達、四肢が長く背骨のプロファイルがイヌ科的に水平に近かったこと、などが挙げられる。のちには骨砕き型のハイエナ群が隆盛し「イヌ科型」の多様性は減退するが、この変化については、イヌ科の旧大陸進出とも関連付けて把捉すべきであろう。

テトラロフォドン属種 Tetralophodon longirostris

ゴンフォテリウム科の種類としては認知度が低い感は否めないが、中新世の旧大陸で最も繁栄を享受した長鼻類といってよく、分布域は広大、存続期間も長かった。上下の顎に一対ずつの象牙を生やすが、下顎はゴンフォテリウム属に比べて短縮している。

アジア産のテトラロフォドン属種の一部から、鮮新世の代表的なゴンフォテリウム科種である、アナンクス arvernensis が派生したと考えられている(Agusti, 2002)。よってテトラロフォドン属は、ゴンフォテリウム科の古風なグループと、アナンクス属や南米ゴンフォテリウム科種のようにアドヴァンスなタイプとの、いわば橋渡しを担った存在だということができ、長鼻類進化史の上でも重要であろう。

アドヴァンスなタイプというのはこの場合、主に歯形(dentition)と頭蓋‐下顎(cranio mandibular)の形態を比較して、後代のゾウ科種との近似の度合いにより定義されるものだろう。その点では、アジア産テトラロフォドン属種と、ゾウ科同様にゴンフォテリウム科から派生したとされる、ステゴドン科の進化上の関係についても解明が待たれる。なんとなれば、ステゴドン科基底タクソンとみられる「ステゴロフォドン」属種が、やはり上下の顎に対の象牙を持ち、生息地、年代が重複するなど、アジアのテトラロフォドン属種との注目すべき共通点を有するのである。

本種、T. longirostris は、恐らくゴンフォテリウム科で最大種でもあった。雄成獣の肩高は3.4m超と現生アフリカゾウに匹敵するが、体型の差異もあって、推定体重値はより重たくなっている(Larramendi, 2015)。

(テトラロフォドンの形態)

ディノクロクタ属種 Dinocrocuta gigantea

本文参照されたし

アンフィキオン属種 Amphicyon major

アンフィキオン科、およびアンフィキオン属への言及はかねて繰り返してきたので、ここでは反復を控える。ただ、今回描出したのはA. major という、ヴァレシアン期に栄えた後期の種で、先行するA. giganteusに比べるとサイズが縮小している。それでも、推定体重200kg超(Agusti, 2002)と、現生ライオンやトラに匹敵する大きさであるが。

メソピテクス属種 Mesopithecus pentelecicum

オナガザル科コロブス亜科の古代ザル。体つきやプロポーションは現生ハヌマンラングールに酷似していて、同様に地上での機動力に優れ、地上生活の度合いが高かったものと思われる。しかし近年の研究(Pan and Groves, 2004)で、系統的には現生キンシコウにより近いことが示唆されている。

チロテリウム属種(ホーンレスライノ) Chilotherium sp.

中新世のサイの多くが角を欠いていたと推測されているが、チロテリウム属も同様である。アセラテリウム属と並び、中新世の後半に最も繁栄した「ホーンレスライノ」の一つであろう。角を欠いたことの他に、これらアセラテリウム亜科のサイが共有する重要な特徴は、2本の下顎切歯が長大な牙状に発達していたことと、前肢に退化した5本目の指骨が残存していたこと。この指骨は現生サイでは完全に消失している。チロテリウム属はアセラテリウム属に比べて四肢が短く重心が低かったので、グレージングの効率が増していた。生息地の草原の拡張を反映した適応形質だと、考えられる※。

※(草原など「開放系」の生態に適応した草食動物のうち、サイを除く多くは、むしろ四肢や頸が伸長する傾向を示す)

ビルゲルボーリニア属種 Birgerbohlinia schaubi

キリン科はウシ科と並び、中新世後半に特に多様性が増大した偶蹄類の一つ。頸と四肢が伸長した馴染み深い種類のみならず、オカピに似たもの、ウシ科エランドを彷彿させるがっしりした体形のものまで、多彩なキリンの仲間が存在した。

キリン科・シヴァテリウム亜科は大型でがっしりしたキリンの典型であり、大きな4本のオシコーンも、堂々たる体格に風格を与えている。

ユーラシアの種類だけに限っても、本種ビルゲルボーリニア属種やデセナテリウム属種、ヘラドテリウム属種等々、多数が存在し、シヴァテリウム亜科が非常に繁栄したグループであったことを窺わせる。

クレモヒッパリオン属種(三指馬) Cremohipparion mediterraneum

ウマ科ヒッパリオン亜科の、いわゆる原始的な三指馬の一種。ヒッパリオン亜科の多くの種類と同様に、骨格は現生シマウマよりも全体的に細身であり、エレガントな印象である。

『中新世後期 中東(西アジア) エイペックス・ボーンクラッカー』

イラスト&テキスト: ⓒサーベル・パンサー the Saber Panther (All rights reserved)

あと、この絵の他のゾウもテトラロフォドンですか?

Burian画伯の有名な復元画を見られたのですかね。私の場合は、恐らくOsbornの名著

『Proboscidea』からの抜粋かと思いますが、テトラロフォドン属2種(T. longirostris, T.

punjabensis)の頭骨(頭蓋‐下顎)の原図を有する知人があり、それを送ってもらい、造形の際

に参照しました。おこがましくもBurianの造形が誤りだと主張するつもりはないですし、実際、彼

が参照した個体は、あの通りの形態だったのかもしれません。ただ私が知る限り、テトラロフォドン

属種の象牙はより長くて大きいです(Burianの描いた象牙は短く、かつ非常に細い)。

ここに描いた長鼻類は、すべてテトラロフォドンlongirostris です。

あと、ゴンフォテリウム科のゾウは一部をのぞいてもアジアゾウより小さい種が多いのは何故でしょうか?

あと、テトラロフォドンが大型化したのは何故でしょうか?気になります。

種類に比較的小柄なものが多いとしても、それは頷けることだと思います。プラティベロドン属

やアメベロドン属についていえば、灌木や低木層の樹葉を専門に採食するブラウザーであった

ため、著しい大型化は不要だったのかもしれません。アファノベロドン属種の新発見を契機に

ゴンフォテリウム科の系統が見直されて、かつてのアメベロドン亜科はアメベロドン科として新

たに分類し直された(Wang and Deng, 2016)ので、彼らはもはやゴンフォテリウム科の種

類ではなくなりましたけども。

一方テトラロフォドン属などの場合、ブラウザーではありますが(厳密にはミックスフィーダーで

しょう)、高い位置にある堅果や葉もカヴァーしていたのでしょう。デイノテリウム科もそうです

が、ブラウジング長鼻類イコール背が低い、というわけではないでしょうね。ゴンフォテリウム属

も、例えばヨーロッパのG. steinheimensis など肩高が3m前後に達するし、種類によっては

テトラロフォドンlongirostris と変わらないくらい大きいです。

と言ってもさほどの要件があるわけではないのですが、そろそろ日本を舞台としてのプレヒストリック・サファリも見てみたいと思うのです。ただ一方、これまで選ばれてきた場所に比肩できるところが有ったかなという不安もあるのですけれど。

わが国で大型の化石長鼻類と言えばステゴドンmiensisですが、ここで正確な復元を描くモデルになるほど良質な保存状態の化石が揃っていましたかね。

非常に恐縮であり、また嬉しく思います。これからも精進し、コアな古生物やメガファウナ、美

術好きの方々の期待に適うようなコンテンツを、心がけていきたいものです。コメントをありが

とうございます。

次回作においても、別の場所のファウナを取り上げることになってしまいますが、日本を舞台

に選ぶことがなかったのは単に成り行きというか、それを意図するような理由があるわけで

はないんです。おっしゃるようにS.miensisもそうですが、日本固有の興味深い現生種、化

石種は数多いですし、ぜひ個人的にも取り上げたい、描きたいと思っています。その際には

よろしくお願いします。

これからも続々とイラストを拝見でき、また化石哺乳類についての様々な情報が得られるようで、楽しみにしています。