テレビで全国の天気予報を観ていてふと思ったのですが、何故南から北に紹介するのでしょう?北から南へ順に紹介されるのは紅葉前線の予報くらいです。北から順に紹介する局があってもいいのではないかと思った私はアマノジャクでしょうか?

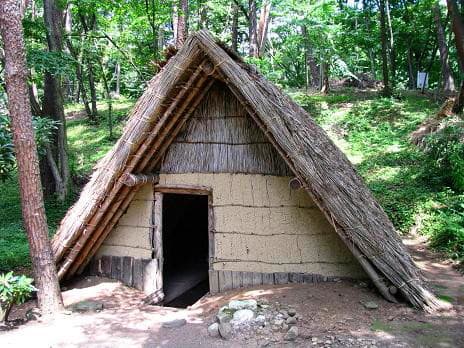

第52回 竪穴式住居(北上市 みちのく民俗村)

さて、「私的岩手通史の旅」を再開します。約1年前から年代順に岩手県の風景を辿ってきましたが、東北38年戦争の終結が宣言された811年(弘仁2年)まで至ったところで八戸に国替えとなり、中断してしまいました。再開する間もなく再度の国替えとなり岩手から遠く離れた千葉に移ってしまいましたが、今までに見てきた風景をつないで辿れる所まで行ってみますので、どうぞお付き合い下さい(前回まではコチラ)。

前回までの東北38年戦争までの間に、日本の歴史は奈良時代から平安時代に移りました。エミシ侵略を進めた桓武天皇が都を平安京に遷都した794年を平安時代の始めとすると、鎌倉幕府が開かれた1192年までの約400年が平安時代となります。

平安時代と聞いて学校の授業を思い出すと、「藤原道長」「国風文化」「荘園」といった言葉が浮かんできますが、よく考えてみれば日本に住んでいた多くの人々には縁のない世界です。彼らは昔と変わらない竪穴式住居(地面を堀りくぼめて床を作り、その上に柱を立てて屋根をかけた住居)に住んでいました。

(北上市相去遺跡の発掘をベースにした住居 -北上市立花 2008/08/10-)

北上市にあるみちのく民俗村には各年代の一般庶民の住居が復元されており、平安時代の竪穴式住居もそのひとつとして建っています。教科書で見るこの時代の華やかな寺院等々との大きな差を感じずにはいられません。

(北上民俗村はコチラです)

2010年02月03日の一品・・・632)盛岡散歩 冬の上米内

2009年02月03日の一品・・・お休みでした

2008年02月03日の一品・・・167)栃木散歩 宇都宮市2(気になる標識)

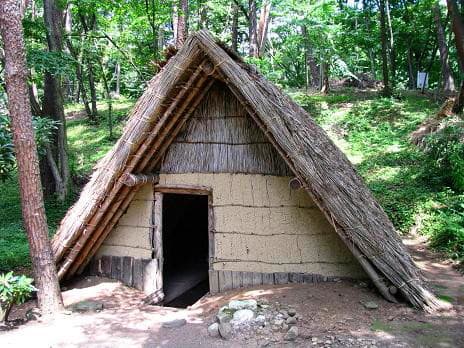

第52回 竪穴式住居(北上市 みちのく民俗村)

さて、「私的岩手通史の旅」を再開します。約1年前から年代順に岩手県の風景を辿ってきましたが、東北38年戦争の終結が宣言された811年(弘仁2年)まで至ったところで八戸に国替えとなり、中断してしまいました。再開する間もなく再度の国替えとなり岩手から遠く離れた千葉に移ってしまいましたが、今までに見てきた風景をつないで辿れる所まで行ってみますので、どうぞお付き合い下さい(前回まではコチラ)。

前回までの東北38年戦争までの間に、日本の歴史は奈良時代から平安時代に移りました。エミシ侵略を進めた桓武天皇が都を平安京に遷都した794年を平安時代の始めとすると、鎌倉幕府が開かれた1192年までの約400年が平安時代となります。

平安時代と聞いて学校の授業を思い出すと、「藤原道長」「国風文化」「荘園」といった言葉が浮かんできますが、よく考えてみれば日本に住んでいた多くの人々には縁のない世界です。彼らは昔と変わらない竪穴式住居(地面を堀りくぼめて床を作り、その上に柱を立てて屋根をかけた住居)に住んでいました。

(北上市相去遺跡の発掘をベースにした住居 -北上市立花 2008/08/10-)

北上市にあるみちのく民俗村には各年代の一般庶民の住居が復元されており、平安時代の竪穴式住居もそのひとつとして建っています。教科書で見るこの時代の華やかな寺院等々との大きな差を感じずにはいられません。

(北上民俗村はコチラです)

2010年02月03日の一品・・・632)盛岡散歩 冬の上米内

2009年02月03日の一品・・・お休みでした

2008年02月03日の一品・・・167)栃木散歩 宇都宮市2(気になる標識)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます