2024/10/02 wed

前回の章

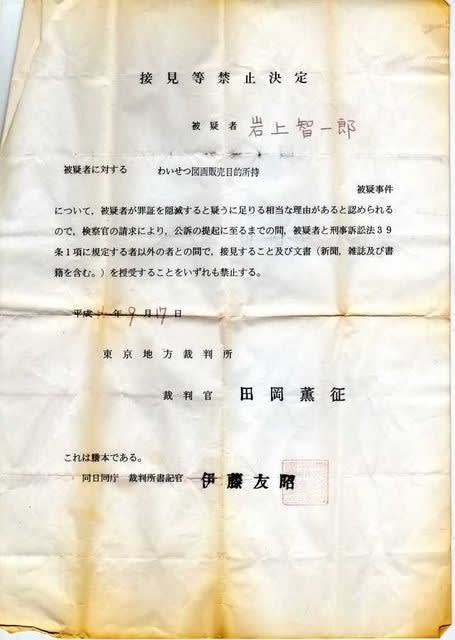

俺はずっと面会禁止だった。

誰かが面会に来ても会う事すらできないのだ。

俺の嘘っぱちの調書を地検にいる検事が信用していないのだろう。

百合子が一度面会へ来たらしいが、靴下を二足だけしか受け取ってくれず、顔すら見られなかった。

今度地検に行く事があったら、検事には早く接見禁止を解いてもらわないとな。

捕まった人間に聞けば、大抵の人間が口を揃えて言うだろう。

「地検だけは絶対に嫌だ。あれだけは辛いよな……」

俺の知り合いはみんな口をそろえてそう言う。

地検とは一体何か?

霞ヶ関にある東京地方検察庁。

略して地検と呼ばれる。

警察署では、留置所に泊まりながら警察官の取調べ。

地検ではその上の立場である検事が尋問をしてくる。

簡単に言えば、警察は検事の犬みたいなものだ。

すべて検事の命令によって動いているに過ぎない。

地検に行く者は朝早くから護送車に乗せられ連れて行かれる。

各警察署では、署内に残っている大勢の警察官が犯罪者を護送車に乗るまで見送ってくれた。

巣鴨は池袋署や大塚署などと同じコースで地検に運ばれる。

各署から地検に行く容疑者が数名ずつ護送車に乗り込んできた。

みんな手錠を掛けられ、一本の縄で括りつけられる。

こんな手の込んだ事をしなくたって誰も逃げやしねえよと声を大にして言いたいが、まあしょうがない。

規則なのだろう。

二十二日間の留置生活で、俺は四回地検に行った。

その内乞食とは二回も同じ日だった。

不思議な縁でもあるのだろうか。

実際の現実をこの目で見て驚いたのが、どの署も留置所は不法滞在の中国人など外人が半数以上を占めている点である。

チャイニーズマフィアとかそんなんじゃなく、普通に日本で働きビザが過ぎてしまった不法滞在の外人がほとんどだった。

俺と同室の中国人の委さんは、「私ら、ビザ切れただけ。あいつ、駄目」と妙に嫌っていた。

俺ら日本人は早い奴で一週間、長くて二ヶ月ぐらいで出られるが、彼ら外人は三ヶ月から半年ぐらいは留置所にいるようだ。

そのあとは別の施設に送られて強制送還になる。

国の財政が赤字赤字といっているのに、ずいぶんと無駄な事をするんだなあと感じた。

硬い椅子…、いや、木のベンチといったほうがいいのか。

地検に着くと、そこに十名ずつ入れる部屋へ各容疑者たちが振り分けられる。

その硬いベンチの上に手錠をキツく掛けられた状態で、十時間ほど話もせずにジッとしていなくてはいけない。

検事と接する時間は十分から十五分だけなのに。

トイレも西部劇に出てくるようなバーの扉が申し訳なさ程度にあるだけで、同じ部屋内にあった。

下痢の奴がいたら、もう最悪だ。

臭いが部屋の中を充満する。

それを黙って耐えねばならないのだ。

片手だけ手錠を外してもらう状態を片手錠と言う。

その状態で、鉄格子の窓から両腕でクルクルとトイレットペーパーを巻きだしたら、要注意である。

その人間がこれからここでクソをするぞといった合図になるからだ。

集合時に一人一人、名前と何署からか来たかを呼ばれる。

「池袋、田中」

「神田、鈴木」

「八王子、佐藤」……といった具合に。

俺の場合は、「巣鴨、岩上」と呼ばれる。

名前を呼ばれたら、元気良く返事をして立たねばならない。

横で乞食がボーっとしながら座っている。

今、彼は何を考えているのだろうか?

「巣鴨、ふ、不詳……」

不詳なんて名前の人間など聞いた事がない。

当然誰も立つ者はいなかった。

「巣鴨、不詳…。いないのか?」

周りがザワザワざわめいている。

俺は吹きだしそうになった。

犯罪者だけで千人はいる地検の中、俺だけが知っているといっても過言ではない。

不詳…、つまり名無し。

名称不明と警官は言いたいのだろう。

横にいる乞食の膝を軽く突く。

「ん、ん……」

「立たないと駄目だよ。名前、呼んでる」

小声で囁くと、乞食はデカい声で話しだした。

「ん、立つの? 立たないと駄目? 座ってればいいでしょ?」

「違う。立つの。立たなきゃ駄目」

「立ってればいいの? 座っててもいいでしょ? 明日はカレー? 駄目? 違う?」

「カレーじゃない。立つの。OK? た・つ・の!」

俺とのやり取りで、シーンと静まり返った地検の地下一階は一斉にみんなの笑い声でいっぱいになった。

数十名の警官が必死に注意するが、千人の笑い声を黙らせるには非常に手間取ったようだ。

悪党千人を笑わせる……。

なかなか俺は貴重な体験をさせてもらえた。

巣鴨組はいつも地検の帰りが遅かった。

場所的には近いのに、グループ内で一番遠い池袋署から順に送っていくからである。

巣鴨署に到着するのは最後なので、夜の八時を過ぎていた。

昼食のコッペパン二つしか食べていないので腹はペコペコだ。

本来なら五時に出る夕食を八時過ぎに食べさせられるのだから当たり前の事だが……。

地検メンバーたちはとって置いてくれた飯を接見室でまとまって食べる。

接見室とは一般的に言うと面会室である。

俺は好き嫌いがとても多く、いつもおかずを残していた。

元々肉食なのに、そんなものはほとんど出ない。

不満だらけだったが、ここにいる以上文句を言っても仕方がなかった。

乞食はとてもおいしそうに何でも食べる。

「カ、カレー…」と、こだわる彼に罪悪感を覚えていたので、自分のおかずを何品かあげようと思った。

「ねえ、五番。おかずいる?」

「ん、ん?」

「これ、お・か・ず…。ほしい?」

手でジェスチャーも加えて説明する。

「うん、うん」

俺は笑顔でおかずを半分以上あげた。

乞食は急いでそれらを胃袋に詰め込む。

「誰もとる奴なんていないよ。もっとゆっくり食べれば」

乞食は俺の言葉など耳に入っていないような感じで、アッという間にご飯を食べ終えた。

取調べの最中、出口刑事はオーナーである松本を逮捕したと教えてくれる。

「こいつが松本だろう?」

一枚の写真を見せてくるが、いまいちピンとこない。

何度か見てようやく松本だと分かった。

「何ですぐに分からないんだ?」

「だって松本さん、いつも帽子被ってましたし、俺、たった四回しかあそこで働いていないんですよ? こんな帽子を取った写真見せられたってすぐには分かりませんて。松本さん…、結構ハゲていたんですね……」

「あいつは別の署にいるけどな」

「どこにいるんです?」

「それは言えん。うまく供述を合わせられちゃ、こっちも溜まらないからな」

弁護士という便利な伝書鳩がいるんだけどな。

「それはそうですね」

適当に相槌を打っておく。

取調べの際、俺はとにかくタバコを吸った。

無くなると預かっている金で警察がタバコを買ってきてくれるのだ。

タバコ代と平日時の自弁ぐらいしか金を遣う事などない。

ここを出たら弁護士が差し入れた五万もかなり残っているし、百合子にくれてやるか。

「出口さん、浄化作戦って俺、てっきり新宿署がやるもんだと思ってたんですけど、何でわざわざ巣鴨署が俺をパクりに来たんです? そういうのって何か決まりでもあるんですかね?」

うまく情報を聞き出せれば、今後に活かせるかもしれない。

しかし出口刑事は俺をジロリと睨むと、「何でそんな事を知りたがる?」と怒り口調で言った。

「だって小説のネタ的に知っておきたいなあと……」

「ふざけるな! そんなもん、企業秘密に決まってんだろ!」

これ以上深追いすると俺自身がヤバいな。

話題を変えるか……。

「ところで出口さん、アメリカを最初に発見したのは日本人じゃないかって前に言ってたじゃないですか? 何でも古代史にどうのこうのって。あれ、もうちょい詳しく説明してもらえません?」

「おお、アメリカの件か。ちょっと待ってろ」

説明する為にわざわざメモ用紙を取りに行く出口刑事。

本当にのん気なもんである。

こんなに楽しみながらここにいる奴なんてそうはいないだろうな。

出たら絶対に留置所の小説を書こう。

俺は出口刑事が奢ってくれたコーラを一気に飲み干した。

夜九時半、消灯時間になって留置所全体が薄暗くなる。

こんな早い時間に寝られる人間など誰もいない。

そんな人間は、こんな場所に捕まって来るような事はしないだろう。

だが、俺と同室のヤクザ者は密かにこの時間を楽しみにしていた。

お互いの情報や馬鹿話に花を咲かせた。

今日取調べを受けたヤクザ者は、面白い情報を仕入れてきた。

「岩上ちゃん、知ってる?」

「何がですか?」

「隣の乞食いるじゃん」

「ええ、それが何か?」

「何で捕まったのかが、分かったんだよ」

「へえ」

そう言うとヤクザ者は満面の笑みを浮かべた。

非常に興味津々な話題である。

「あのね、模擬刀ってあんじゃん」

「ええ、偽者の刀ですよね」

「うん、それをどこで拾ったのか知らないけど、二本手に持ったまま池袋駅に入ったんだって……」

「一本だけでもすごいのに二刀流ですか…。すごい話ですね」

俺はあの乞食が模擬刀を持って駅構内に入る様子を思い浮かべた。

「それで、夕方のラッシュ時の山手線にね。そのまま入ったんだってさ……」

「それは怖いですね……」

「だろ? もし、その場にいたとして、岩上ちゃんならどうした?」

「速攻で逃げますよ」

「え、ほんと?」

ヤクザ者は拍子抜けしたような表情で俺を見ていた。

冗談じゃない。

俺だって普通の人間だ。

そんな状況下にあろうものなら、とっとと逃げるに決まっている。

「当たり前じゃないですか。怖いっすよ」

「岩上ちゃんでも怖いか……」

「だってそんな奴が刀持っていたら、何かすげー嫌じゃないですか。しかもその時は模擬刀だなんて当然知らないですよね」

「でも喧嘩すれば、岩上ちゃんなら勝てるだろ?」

「そういう問題じゃないです。そんな奴いたら、一目散に俺は怖いから逃げますよ。真っ先に……」

「やっぱ怖いか……」

真面目な顔でヤクザ者が言うのでおかしくなってしまった。

「じゃあ、山手線…、大パニックだったんじゃないですか?」

「ああ、大パニックだろうな……」

リアルにその様子が想像できた。

あれだけの満員電車が、その車両だけガランと誰もいなくなったそうである。

乞食は普通に椅子に座り何もせず大人しくしていたところを大塚駅で確保されたらしい。

担当にその事を確認すると、「何でよりによって、うちの管轄で捕まるんだよな~」と、しかめっ面で愚痴をこぼしていた。

大塚駅は大塚警察署の管轄でなく巣鴨警察署の管轄になるようだ。

俺が入ってから二週間ほどして、先にヤクザ者は釈放された。

「岩上ちゃんが出てきたら、今度歌舞伎町で会おうよ。その時飯でも一緒に食おうよ」

「はい、よろこんで。釈放、おめでとうございます。これで娘さんの運動会に間に合うから良かったじゃないですか」

「ありがとう。やっぱそうだね。それだけが気掛かりだったからね」

毎日話す中、決まって出てくる話題が娘さんの運動会の事だった。

傷害で捕まるのは慣れているけど、娘さんの運動会へ出るという約束をしていたヤクザ者は天井を見つめながら、「女房も娘も怒るだろうな……」と寂しそうにいつも呟いていた。

その運動会まであと二日という時に、とうとう訴えた相手が被害届を取り下げたらしい。

組員たちが必死に動き、相手を説得してくれたと、嬉しそうにヤクザ者は言った。

その笑顔を見ていると、娘の幸せを願う普通の父親の顔にしか見えない。

「組員たちにはほんと感謝しなきゃなあ。じゃあ岩上ちゃん、悪いけど先に娑婆に出てるよ。連絡待ってるからね」

ヤクザ者は笑顔で俺とお別れを済ませる。

俺は彼の連絡先を聞いておく事にした。

ぜひ娑婆に出たら、一度ゆっくり飯を食いながら話をしたい。

「あ、原さん。携帯電話の番号とか聞いておいてもいいですか?」

「ああ、それなら岩上ちゃんもよく知ってる店あるでしょ? そこの隣にうちの事務所あるからさ。そこに顔出しにおいでよ。今、番号言ったところで何も控えるものないじゃん」

「そうですね。分かりました。出たら挨拶に行きますね」

「おう、待ってるよ。ついでに岩上ちゃんがうちの組に入ってくれたら嬉しいんだけどなぁ……」

「それは無理っすよ」

「残念だな~…。まあ、会ったら飯食おうね」

「ええ、ぜひ!」

彼がいなくなって正直俺は寂しかった。

あれだけ話の合う相手が急にいなくなったのである。

退屈でしょうがない。

しかし娘さんの運動会に何とか間に合いそうなので本当に良かった。

「目に入れても痛くないよ、きっと……」と笑顔で答えたヤクザ者。

虐待する親なんかより素晴らしい事だと思う。

今頃、肉を好きなだけ食っているのかなあ……。

女を抱きまくっているのかなあ……。

想像すればするほど羨ましかった。

百合子に会いたいなあ……。

同室には中国人が二人いた。

委さんという五十歳のおじさんと、林飛龍(リン・フェイロン)という二十五歳の若い男である。

国に帰ったら中華料理の弁当屋をやりたいという委さんは、いつも寝ながら炒飯か何かを作っている素振りをしていた。

寝た状態で宙に向かってフライパンを握り、おたまで何かを引っかき回している。

あくまでも想像でそのような動きを毎晩のようにする為、非常に滑稽だった。

日本に来て朝昼晩と三つの仕事を真面目に働いていたそうだ。

真面目にと言っても一時、競馬にハマり、向こうに住む嫁と娘にこっ酷く怒られたらしい。

ビザも切れ、給料をもらい、横浜の中華街にいる知り合いに会ってから帰ろうとした時、運悪く職質を受け捕まった。

もう、ここに三ヶ月もいる。

「岩上さん、向こう、弁当箱ない。中で色々分かれてる弁当箱、中国ない。岩上さん、どこで売ってる?」

「う~ん、日本だと、河童橋商店街まで行けばあるでしょう」

「え、どこ?」

「河童橋。う~ん、浅草のほうですよ」

「分かんない。駄目」

そう言って委さんは悔しそうな顔をした。

飛龍は、どこか子供らしい幼い部分が残っている感じで話していて非常に面白かった。

一度目は二百万を積んで、偽留学生のビザを手に入れたようだ。

しかし、日本に到着してすぐ捕まったらしい。

「何でおまえ、日本に留学しにきたのに日本語全然できないんだ?」と怪しまれ、偽造の学生証が一発でバレてしまい、日本の地を一瞬踏んだだけで強制送還。

二度目も三ヶ月持たなかった。

新大久保にある普通のファミリーレストランで働き、道を歩いているところを刑事に見つかり、職質を受け、また捕まったのだ。

運がないのもそうだが、可哀相という以外言葉が見つからない。

それでも飛龍は、いつも明るく元気いっぱいだった。

時には中国の訳分からない歌を口ずさみ、眠くなると床に転がり昼寝をしている。

ここ巣鴨留置所内で一日に読ませてくれる本は、午前で三冊と午後で三冊。

本の入ったプラスチックの箱を担当たちが檻の前まで持ってきて、一室から順番に本を三冊ずつ選んでいく。

ジャンルはバラバラで、漫画本もあれば小説もある。

雑誌だって古いけどあるし、エロ本もあった。

いつも俺は漫画本二冊と小説一冊を選んだ。

漫画本三冊だと、時間を潰せないのである。

自分で小説を書くようになってから、一切小説は読まないようにしていた。

読みたくないのではなく、読む時間があれば自分で作品を書きたい。

そういう状況下の中に自分を置いていた。

しかしこの檻の中じゃ執筆活動もできないので、時間を潰す為に小説を読んだ。

飛龍は枕代わりになる幅のある本を二冊選び、残りの一冊は必ずエロ雑誌を持ってくる。

そういえば弁護士の奴、あれだけ雑誌を差し入れるなんて言っといて、二回しかまだもらってないな。

早く送ってこないかな。

同じ本ばかりじゃ飽きちまう。

たまたま睡魔が襲い寝ようとしている時、飛龍が話し掛けてきた。

「岩上さ。岩上さ」

岩上さんと言いたいのだろうが、飛龍の日本語の発音は非常に酷かった。

「ん、どうした?」

「岩上さ、やってる? やってる?」

そう言って飛龍は股間の辺りに右手を軽く握り、上下に素早く動かした。

マスターベーションしたのかと聞きたかったのだろう。

「する訳ねえだろ!」

留置所のトイレは各部屋の片隅にあり、一応ドアはついているもののガラスがあり中は丸見えである。

便所に籠もって悪さをしないように警察側の防御策でもあるのだ。

「俺、六回。ここ、来て、六回、やった」

人目もはばからず飛龍は笑顔で話す。

この中に数ヶ月もいるのできっと我慢できなかったのだろう。

でも彼が何回オナニーしたかなんて、俺にはどうでもいい事だけは確かである。

「はいはい…。飛龍、俺、ちょっと眠いから寝かせてよ……」

そのまま目を閉じると、飛龍は俺の膝辺りに自分の頭をコテンと乗せ、横になった。

何故か知らないが、どうやら彼に懐かれたようである。

男に膝枕など気持ち悪いものであるが、無邪気な飛龍の顔を見ていると幼い子を寝かせているような感覚になった。

隣で同じように寝転がりながら、委さんがこちらを向いて微笑んでいた。

そんな飛龍に、面会へ来た人間がいた。

「おい、七番。接見だ。出ろ」

担当が飛龍を呼びに来る。

誰か友達でも来てくれたのだろうか?

飛龍は俺のほうを見て、一瞬だけニヤリと笑った。

俺はここに入れられてから相変わらず接見禁止の状態だったので、誰とも会う事ができない。

唯一面会で会えるのは弁護士だけ。

差し入れも弁護士からでないと一切受け取り不可能状態だった。

一度、地検へ行った際、検事に接見禁止を解くようお願いした事がある。

「検事さん…。俺、結婚を約束した女がいるんですよ。何とか面会ぐらいできるようになれませんかね?」

「ああ、無理だね」

「女もかなり心配していると思うんですよ。普通のOLなんですよ?」

「ああ、無理無理」

この野郎……。

ここを出たら首を洗って待っていろよな。

済ました顔でひょうひょうと向かす検事を睨みつけながら怒りを込めて、「そうっすか」と低い声で返事をした。

その時の様子を思い出しながら、部屋で横になり天井を眺めていると、三分もしないで飛龍は帰ってくる。

「どうした、飛龍?」

「武狭、武祖、小龍…。三人、友達、面会、来た。でも、日本語、みんな、駄目。警察、おまえ、帰れ。帰ってきた」

可哀相に……。

まともに日本語の話せない飛龍は、中国語での会話を許されなかったのである。

弁護士以外の面会は、常に担当の警官が一人横に付き添う。

そこでどんな会話をしたのか、一語一句洩らさず書くようなのだ。

中国語だと分からないので、その場で面会は打ち切りにされたのだろう。

午後になり、本を選ぶ時間がやってきた。

いつもなら楽しそうに本を物色する飛龍。

しかし今日ばかりは部屋から出ようともしない。

よほど先ほどの面会での担当の対応に腹を立てていたのだろう。

「ほら、飛龍。エロ本だぞ」

少しでも元気付けようと俺はエロ本を借りてきたのだが、飛龍は「岩上さ、いい…。ありがと、ありがと」とだけ短く答えると、その場でふて寝してしまった。

そんな俺も、とうとう釈放される日が来た。

様々な知略を駆使して、俺は起訴まで持っていかせなかった。

検事は俺の顔を見る度、悔しそうな顔をした。

「おい、岩上! キサマが週に一回のアルバイト? ふざけんなよ」

「だって本当にそうなんですよ。オーナーの松本さんも同じ事言ってませんでした?」

叩けば埃が出る体でも、埃を出さないようにするやり方もある。

叩いても埃が出なければ、この国は起訴にはならない。

出る前日、担当の出口刑事がこっそり内緒で教えてくれた。

「明日は五本だと思うぞ…。多分だぞ。多分……」

結果を知っていても、警察官は容疑者に情報を洩らしてはいけない。

だから向こうの出すヒントで、こっちがある程度勝手に解釈する必要がある。

五本……。

つまり明日、俺は罰金五十万で起訴されずに娑婆に戻れるという事だ。

自分の思うよう起訴できず、検事の奴、悔しくて堪らないだろうな……。

俺は自然と口元がニヤけた。

実際にこうして捕まってしまったから試合には負けたが、勝負には勝ったといったところだ。

このギリギリまで留置所に閉じ込められた二十二日間を振り返る。

最初の二日間は刑事拘留で取調室にて調書を取る。

あとは地検で十日拘留を二回。

合わせて二十二日間で、起訴になるかどうかが決まるのだ。

留置所の中は退屈で窮屈だったが、ここに入った事は本当に勉強になった。

強がりでも何でもなく、いい経験ができたと思う。

俺が捕まった事で心配をかけたみんなには申し訳ないが、国が決めたくだらない法に違反しただけで悪い事をしたという気持ちはどこにもなかった。

停めてはいけないところに駐車をして見つかってしまった。

その程度の事と変わらないと感じる。

留置所で仲良くなった人間とは、連絡先をちゃんと控えていた。

どうやったかって?

簡単な話である。

「弁護士に手紙を書くから、俺の便箋をお願いします」と担当にお願いする。

適当な文章を書いておき、それをグシャグシャに丸める。

ノート式の便箋の後ろのほうの部分に、仲良くなった相手の連絡先を聞いて書いておくのだ。

担当には、「やっぱ考えがいまいちまとまらないからいいや」とだけ答え、便箋を自分のロッカーにしまってもらう。

この便箋をチェックする担当など、いやしない。

あのバカボンパパに似た検事……。

あの野郎が歌舞伎町で偉そうに歩いていたら、監視カメラの見えないところへ入った瞬間全力で走り、飛び膝蹴りをぶち込んでやろう。

二十二日ぶりに黒いスーツを着て、両手に手錠をはめたまま鉄格子の外を歩く。

他の部屋の仲間へ笑顔で簡単な挨拶を済ませる。

みんなも笑顔で「頑張ってね」と素直に祝福してくれた。

何を頑張るのか分からないが、みんなの気持ちはとても嬉しい。

まだしばらく檻の内側で時間を過ごすようなのに笑顔で見送ってくれるなんて。

一室の前を通る。

五番の乞食が鉄格子にしがみついて俺を見ていた。

「五番…。俺、今日でここ、出るの。じゃあね、バイバイ」

「え、俺出るの? ここ出るの?」

「ううん、違うよ。出るのは、俺だけ。五番はまだ、そこ」

「え、座ってればいいの? 座ってればいいんでしょ? だ、駄目?」

「全然駄目じゃないよ。ゆっくり好きに座っていればいいんだよ。じゃあね」

俺は笑顔で乞食に微笑んだ。

「まだ、ここ、いれるの?」

「うん、まだ大丈夫。まだ、ご飯、三回タダ。お風呂、五日で一回タダ。分かる?」

「ん、うん…。ここにいればいいんでしょ? だ、駄目?」

「駄目じゃないよ。いいんだよ。ここにいればいいんだよ。でも、俺はバイバイなんだ」

「行っちゃうの? ここ、いちゃ、だ、駄目?」

「ううん、駄目じゃないよ。でもごめんね、俺はバイバイなんだ。五番はまだここにいていいんだよ」

乞食と話をしていて、何故か無性に別れが辛かった。

大袈裟なジェスチャーも含め、何とか分かってもらうよう会話をした。

いつもなら「喋るな」とうるさい担当も、黙ったまま俺と乞食の会話を眺めていた。

乞食は寂しそうな表情で、俺を見送ってくれた。

留置所を出ると、担当が俺に言ってくる。

「おまえ、接見禁止だったろ。それでも面会に来て差し入れだけしてくれた人が三十四人もいたんだぞ。ほら、この雑誌を見ろ」

週刊ジャンプ、マガジン、サンデー、チャンピオン。

ヤングマガジン、ヤングジャンプに漫画ゴラク。

週刊スピリッツもあれば、ビジネスジャンプもある。

同じ週に発売された雑誌が何冊もかぶっていた。

それを縦に置いて繋げると五メートルぐらいになる。

これだけの量をみんな、接見禁止だというのに持ってきてくれていたのだ。

仲間の優しさが心に染み渡る。

ありがたい話だ。

「どうすんだ、これ?」

「俺はこれからいくらでも好きなだけ読めます。中の仲間に全部差し入れしてやって下さい。気持ちだけ、俺はもらっておきます」

「そっか、ありがとな。きっとみんな、喜ぶよ」

「あ、あと俺が使っていたジャージとかの衣類。一室の五番に全部あげて下さい」

「分かった。ありがとな」

一冊の本に目が留まる。

『キン肉マン超人大全集』と書いてある本。

一体誰がこんなものを差し入れたんだ?

「あ、担当さん…、この本って」

「ああ、おそらくおまえの彼女だろう。トランクにいっぱい色々なものを持って来たんだぞ。接見禁止だったし、上からも差し入れは駄目だって言われていたから靴下二足しか入れてやれなかったけどな」

百合子……。

どんな想いでここまでトランクを担いできたのだろうか。

目頭が熱くなる。

「この『キン肉マン超人大全集』だけは持って帰ります」

「そうか。そうだな」

大切にバックへ本をしまった。

もうこれで心残りは……。

「あ、あとですね……」

「何だ?」

「五番に一回でいいから、カレーライスの差し入れしてもいいですか?」

「気持ちは分かるができないんだよ……」

「何でですか!」

「出る人間が中の人間に差し入れは、法律上禁止されている」

「じゃあ、二千円だけ渡しておくから五番が元々持っていたって事にすれば……」

「こっちの立場も分かってくれ…。最初の時点で金銭はいくらかってすべて記録に残っているんだ。正直おまえの気持ちは嬉しいよ。ありがとう。でも警官である以上、規則がすべてなんだ……」

「……」

「これは独り言だぞ…。運動の時、私のポケットからタバコが一本ぐらい、五番の前にこぼれてしまう事はあるかもしれないがな……」

「ありがとう、刑事さん」

俺は笑顔で手錠を掛けたまま、護送車へ向かった。

「もう捕まるような真似、すんなよ」

「分かってますよ、出口さん。お世話になりました」

「それとな、彼女と籍を入れてやるんだぞ」

「またそんな事言ってるし…。あ、出口さん、そうそう……」

「ん、何だ?」

「俺、小説書いてるって言ったじゃないですか?」

「ああ、どうした?」

「あとで、俺の書いた処女作『新宿クレッシェンド』を巣鴨警察署の生活安全課へ出口さん宛てでプレゼントしますよ」

「何だ、おまえ、本当に小説書いてたのか?」

「ひっでえなあ~…。嘘なんてつきませんよ。それに俺の書いた小説、出口さんに見てもらいたかったんですよ」

「そうか…。ありがとな」

「出口さんには、よくコーラ奢ってもらったじゃないですか」

「そうかそうか……」

俺は担当の出口刑事とガッチリ握手をして、護送車に乗り込んだ。

これから地検に向かい、晴れて釈放って流れだ。

両手に手錠、そして犯罪者は一本の縄で繋がれながら護送車へ乗り込む。

いつもと違うのは手荷物がある点。

これでようやく釈放されるのだ。

「おい、おまえのカバンはここに置いておくぞ。中身は何が入っているんだ?」

「パソコンですよ。乱暴に置かないで下さいよね」

「パソコン? 分かった。こういう風に置いておくからな。これで壊れないよな?」

二千四年当時、パソコンを持っている人間がまだそこまで多くなかったせいか、警察官は妙にビクビクしていた。

一般人では浸透しているパソコンも、歌舞伎町では珍しく、増してや犯罪者たちが集う地検へ行く護送車の中では稀だったのだろう。

少しジャブの効いたブラックジョークでも言っておくか……。

「別に壊れてもいいっすよ」

「え、何でだ?」

「その時は国の金で弁償してもらいますから」

「ふざけんじゃねえ」

護送係の警察官は顔を真っ赤にして怒っていた。

それを見て俺たち犯罪者たちは大笑いする。

護送車の金網越しに見える街の風景。

いつだって視線は街を歩く女、そして食堂やラーメン屋、レストランに釘付けだった。

結局のところ、男の本当に欲するものって女と食い物なんだよなあ。

女を口説く為に男は無理をして見栄を張る。

見栄を張ると言う事は、金を使う。

よって経済は動く。

今の世の中、男がしっかりと金を稼げない状況だから、こんな不況になっちまってんのかもしれないな。

若い女が楽して大金稼ぐシステムを作り過ぎだ。

それを容認している馬鹿な政府。

まだまだ不況は続きそうだな。

まあ国の経済事情なんてどうだっていいや。

もうじき肉が食える……。

頭の中は、血の滴るステーキでいっぱいになっていた。

食い終わったら思う存分百合子を抱こう。

そういえばあの五番とは一緒に護送車へ乗ったよなあ。

一本の縄で繋がれた俺ら罪人たちは、地検に着くまで一切の私語を禁止される。

非常に退屈だった俺は五番を見ると、彼もこっちを無言のままジッと見つめてきた。

警官がこっちを見ていない隙を見計らい、俺がガシャッと音を立てながら不意に両腕を上げると、彼も同じように物真似をしてくる。

周りの罪人たちはそのやり取りを数回見て一気に吹き出し、車内にいた警官は全員に「笑うな! 静かにしろ」と怒鳴っていた。

地検の帰り道、大塚、池袋の連中を先に下ろし、残り巣鴨メンバーだけになった時、珍しくその警官は俺を見ながら「今日はありがとうな」と意味不明の台詞を言ってくる。

「え、何でお礼なんか? 何か俺しましたか?」

「いや…、まあ、本当は私語なんて禁止なんだけどさ…。こんな世知辛い商売だろ、うちらは。ああいう風に車の中でドッと笑いが起きるなんて滅多にない事なんだ。何か嬉しくてな……」

そう照れ臭そうに話す警官。

留置所生活を送って一つ変わった事がある。

今までの俺は、警察を一つの敵対組織としてずっと憎んでいた部分があったが、実際は一人一人の人間の集合体に過ぎないのだ。

このように人間臭く好感が持てる奴だって中にはちゃんといる。

このような感情を持てるようになったのも、俺を担当した出口刑事のおかげかもな。

「あ、雨……」

五番が外を眺めながらポツリと呟く。

「ん、雨? 全然降ってないじゃないか。何を言ってんだよ」

笑いながら警官が言うと、五分ほどしてザーザーぶりの雨が降ってきた。

これには俺も驚いたが、普段路上で生活してきた彼にとって、天候の変化を感じ取るのは当たり前の事だったのかもしれない。

あ、五番にどうにかしてカレーライス、ご馳走してやりたかったな……。

そんな事を思い出している内に、護送車は地検に到着する。