古渡更紗

2017-06-28 | 日記

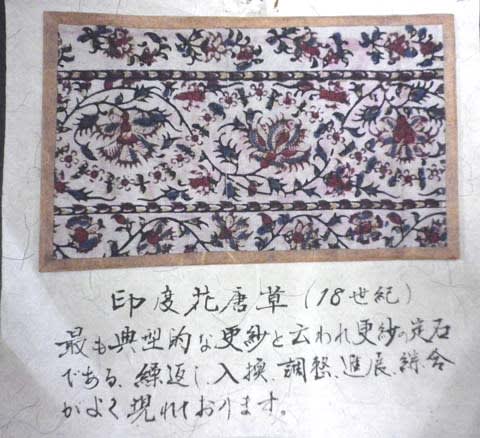

銀座平野屋の壁に、このような素敵なものが飾ってあります。

これはこの女将ブログでもたびたび登場した「古渡更紗」の裂です。

更紗とは、16世紀末頃より17〜18世紀に掛けて日本に輸入された、

インド、ジャワをはじめタイ(シャム)、ペルシア、ヨーロッパ製も木綿の模様染めの総称です。

その技法は主としとして手描き、木版、鑞防染によるものです。

今日では、日本への輸出品に限定せず、これらの地域で作られたこの種の染色品を広く更紗と呼んでいます。

江戸時代前期頃までに我国に渡来したとされる古渡インド更紗は、有力な大名家や茶人達に伝えられ

異国情緒を楽しみながら茶道の仕覆などに使われました。

銀座平野屋には、「銀座の目利き」と呼ばれた先代社長が購入した古渡更紗が多数あります。

大変貴重な生地をほどき(タペストリー状になっているものが多いのです)、様々な商品に使用しております。

生地の美しさは言うまでもないのですが、ミシンのない時代にここまで細かく縫えるのかとその縫い目の細かさに驚かされます。

当時の技術の高さがうかがえるものと言えるでしょう。

↑更紗の余りぎれで作成した「裂帳」※非売品です

先代の残した美しいもの。是非後世に残していきたいと思います。

なんのこっちゃ

なんのこっちゃ