山に生きる人びと/日本民衆史2

(宮本常一著、1968年6月20日第2版、未来社)

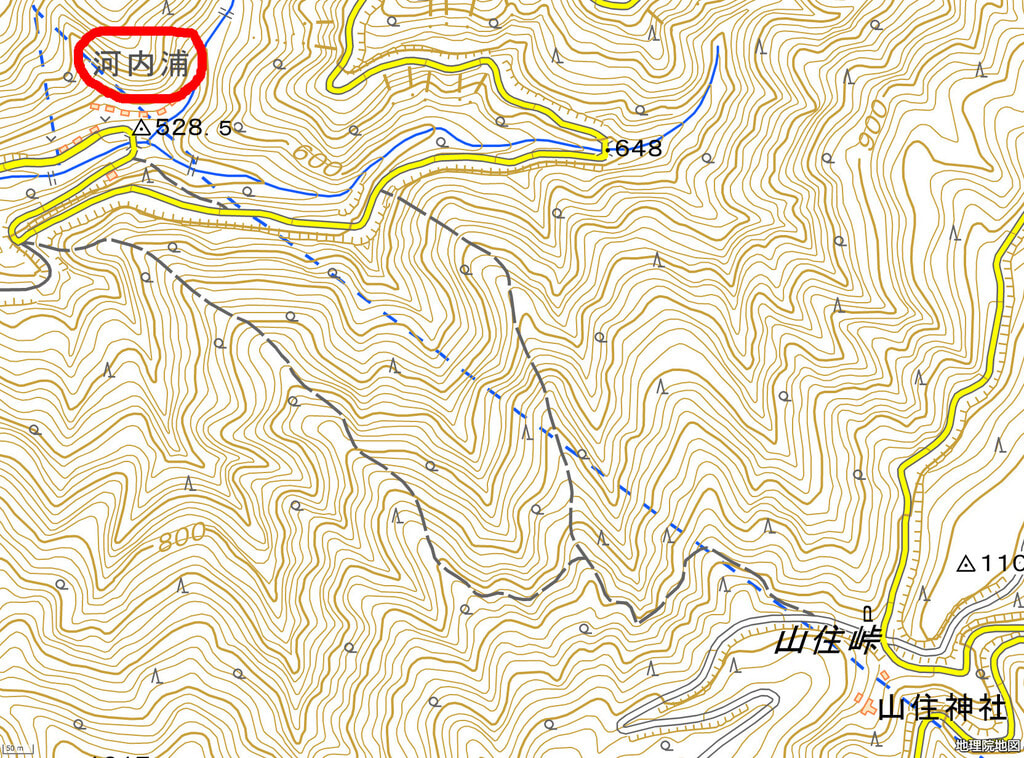

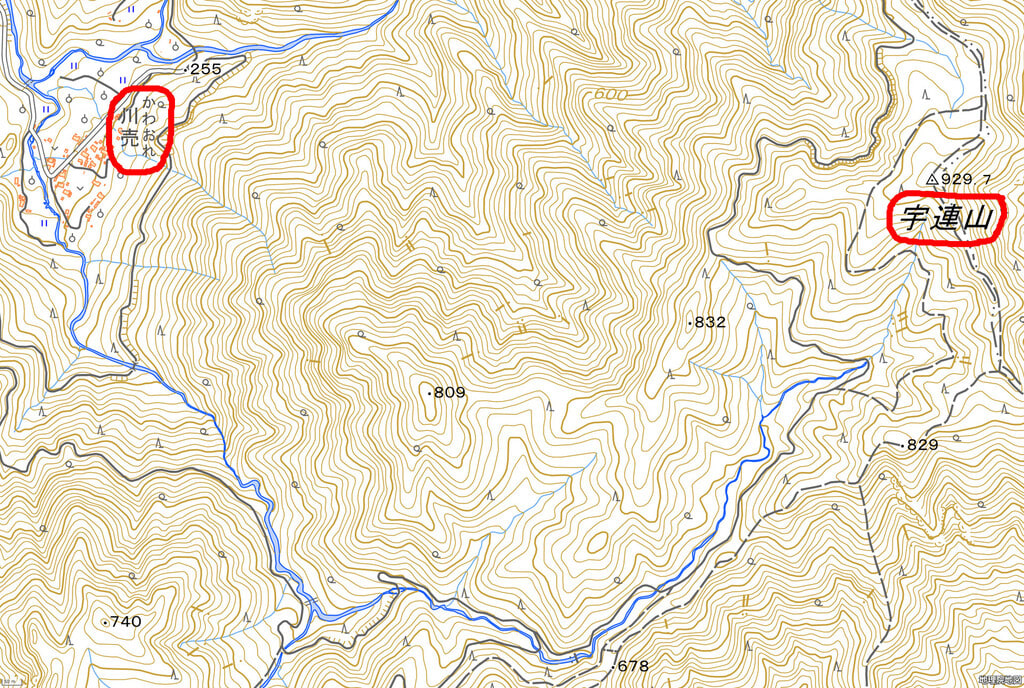

山中の道を歩いていて、いったいここを誰が通ったのであろうと思ってみることがある。地図にも出ていない道であるのだが、下草におおわれながらもかすかにそこを何人かの人が通りすぎたあとがのこされている。人の歩いた部分はややくぼんでいて、草も生えていないか、生えていても小さい。木も道の上の空間はそれほど枝をさしかわしていない。といって一日に何人ほどの人が通るのであろうか。そういう道を歩いていると草が茂り木が茂って、とだえてしまっていることも多い。それからさきは人も行かなかったのであろうか。それとも雑木や雑草がうずめつくして通ることすらできなくなってしまったのであろうか。(「一 塩の道」より)

こうした山中の道は、近代となって登山者の通うようになる以前は、いったいどのような人びとが通っていたのか。本書の各章のタイトルを掲げてみると以下のようになる。

一 塩の道、二 山民去来の道、三 狩人、四 山の信仰、五 サンカの終焉、六 杣から大工へ、七 木地屋の発生、八 木地屋の生活、九 杓子・鍬柄、一〇 九州山中の落人村、一一 天竜山中の落人村、一二 中国山中の鉄山労働者、一三 鉄山師、一四 炭焼き、一五 杣と木挽、一六 山地交通のにない手、一七 山から里へ、一八 民間仏教と山間文化

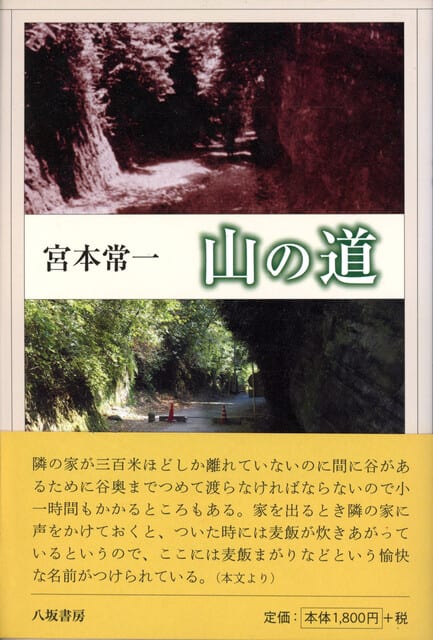

山の道

(宮本常一著、2006年11月27日、八坂書房)

山のあなたの空遠く

幸棲むと人のいう

あゝ われ人と尋(と)めゆきて

涙さしぐみ帰り来ぬ

山のあなたのなお遠く

幸棲むと人のいう

というカール・ブッセの詩がある。重なりあう山のあなたに、すばらしい世界があると思い続けて来たのは、フランスの詩人だけでなく、山のこなたに住む者の共通した夢ではなかっただろうか。

目の前にたたなわる山に分け入る道があれば、人はそこを辿って山の彼方を見ようとし、時にはまた異国の人がその道を辿ってやって来ることもあって、山の彼方に人の住む世界のあることを知り、何とない安堵と山の彼方への期待をおぼえたものである。と同時に山の中にもいろいろの人生のあることを知った。(『山の道』秘境に託す夢)

山の仕事、山の暮らし

(高桑信一著、2013年3月5日、ヤマケイ文庫 ※元本(単行本)2002年12月31日、つり人社刊)

宮本常一の『山に生きる人びと』の初版が刊行されたのは、東海道新幹線が開通し東京オリンピックが開催された1964年(『三丁目の夕日』の時代)で、山中には宮本の描く近代以前の「山に生きる人びと」の残滓らしきものが残されていた。それから40年経って高桑の拾った「山の仕事、山の暮らし」はゼンマイ採り、山椒魚採り、シカ撃ち、蜂飼い、ワカン作り、炭焼き、漆掻き、などであったが、その大半は既に山中の「暮らし」ではなく、里から山へ通うという形に変わっていった。

当初の狙いは、山中で暮らしながら仕事をする人々だったのが、時の流れにつれて不可能になっていった。山中に暮らすのは、それを願ったからではなく、そうせざるを得なかったからである。歳月を追って車道が奥地に延び、いつしか彼らは、里の家から山の仕事場に通うようになっていた。それでも、山の仕事は櫛の歯が欠けるように滅んでいった。(中略)街から里へ、郷から山へと、グラデーションのようにして営みの連鎖がつづくものと信じていたが、山と里が乖離してしまった以上、山の仕事は、それ自体が独立した存在になってしまった。私が探し求めたのは、里との絆があってはじめて成立する山の仕事であった。(「文庫本のためのあとがき」より)

それからさらに20年余が過ぎた。

「古代、ヒトは山に暮らした。生活の糧を得るには、海辺よりも山のほうが住みやすかったからだ。それが弥生時代に稲作がもたらされることによって、ヒトは次第に里に降りていった。文明の発達にともなって、これからも人間はますます山を捨て、保全や管理と称して、機械力で自然を意のままにしようとするだろう。けれどいつかは知らず、科学の最先端を希求するひとびとが増えるつれて、二極分化のようにして原生の森を生活の糧として見直さなくてはならない時代が必ずくる、と私は固く信じている。」(「おわりに」より)