民俗地名語彙事典

(松永美吉著・日本地名研究所編、2021年4月10日、ちくま学芸文庫)

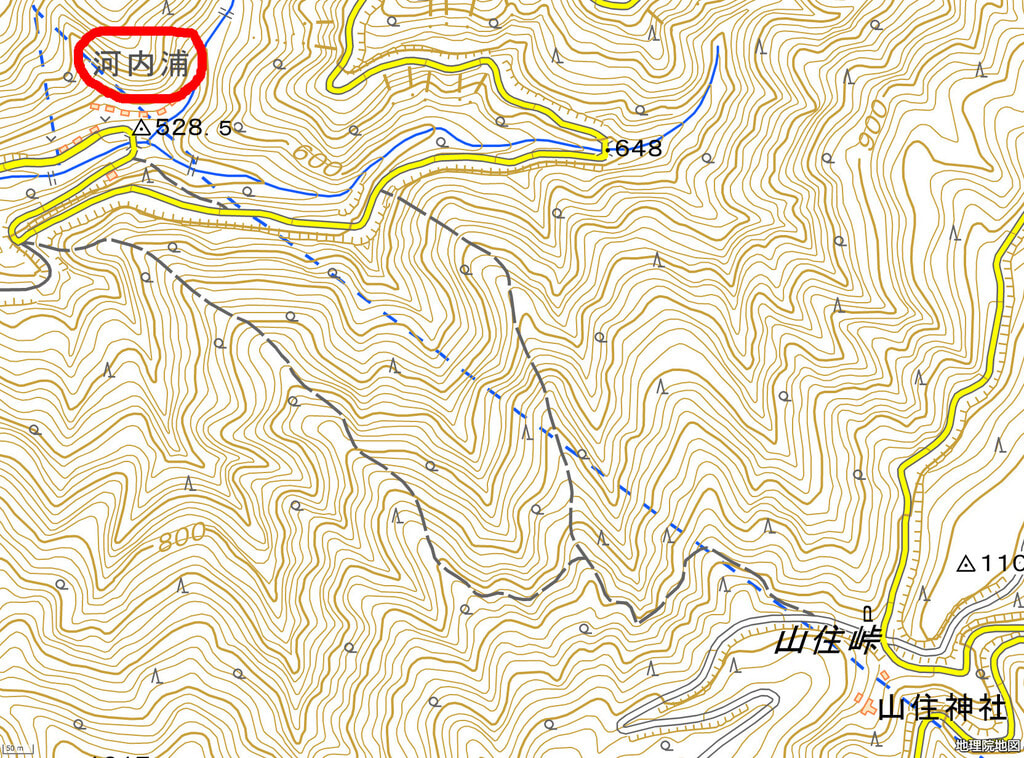

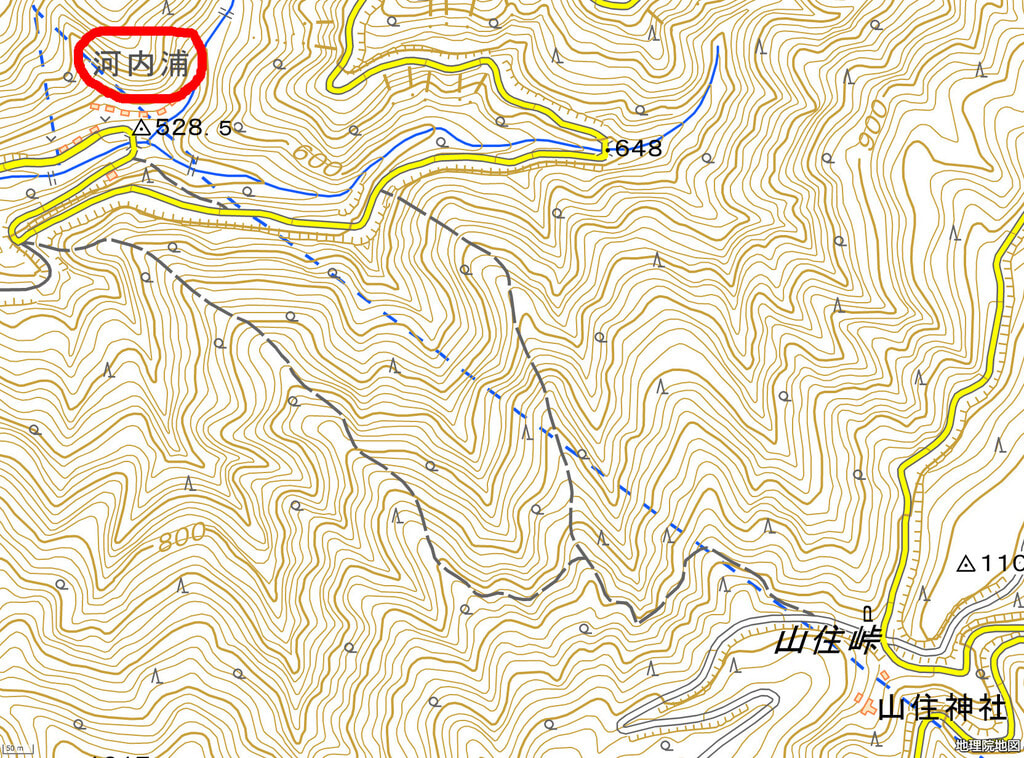

登山地図や山間地などの地形図を眺めていると、独特の地形名や変わった地名を目にすることがある。例えば水窪河内川最奥の山住峠麓には「河内浦(kouchiure)」集落がある。同じく青崩峠の麓となる水窪町奥領家の翁川上流部は「西浦(nishiure)」と呼ばれ重要無形民俗文化財指定の田楽が催される。[浦(ure)]とはどういう意味を持った地名なのか。なぜ山中の水窪に浦があるのか。本書を引いてみると

ウラ ① 浦は「海岸」の意にとられることが多いが、本来は海岸が入江や湾をなして入りこんでいる所をいう。西南日本ことに九州などでは、陸地に湾入した所は必ず○○裏の名があり、たんなる海岸名ではない。

浦という語は、外浦の「表」に対して「裏」の義と解する説があるが、それよりも外浦の本通りに対して、それから分派した支湾と見るのがより適切で、ウラ(ウレと同じく末)は、本来、樹木の本幹に対して枝葉あるいは先端部(梢)を指す語であるからである。

こうした湾入は、風波を避けて船を着ける船着場に適するので、浦の地名はまた同時に「港」の意味をもつのが普通である。(中略)

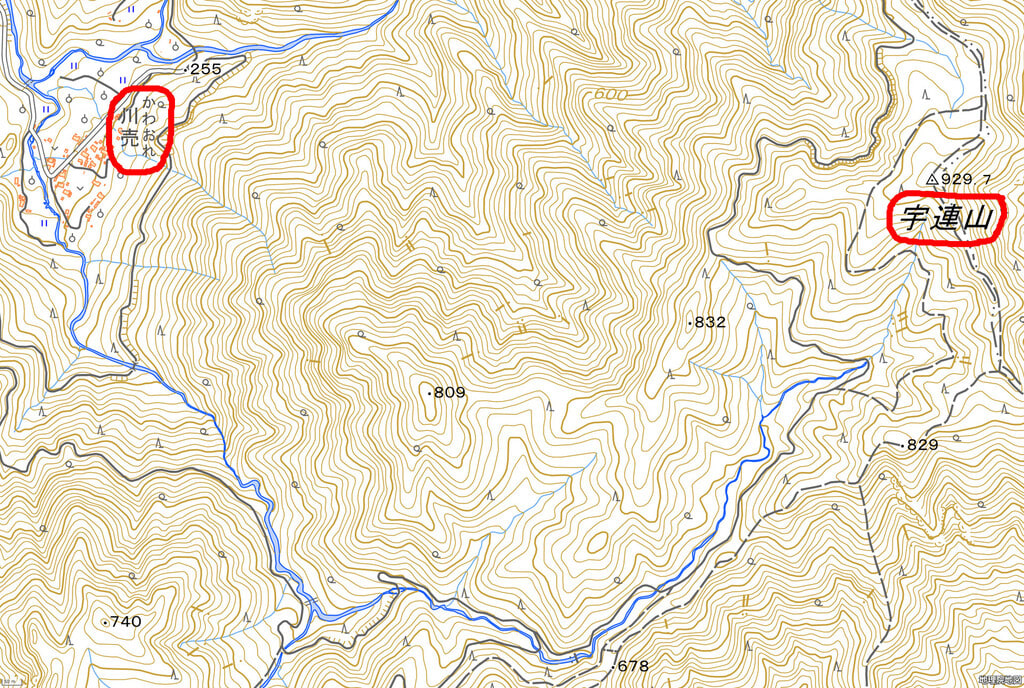

② 内陸部で、川の上流部には「川浦」の地名があり、それの変化した「川浦(kaore)」(川売と宛てた所もある)もある。これらは「川の末」(ウラ、ウレ)で川の先端、上流(川上)を意味する。

静岡県周智郡気多村(浜松市天竜区)で川の上流をいう〔『方言』五の一〇〕。(中略)

④ (裏の転用)北。富山県福野町(南砺市)に浦町というのがあるが、これは浜の意ではなく、北の意。これに対してオモテ(表の転用)は南。礪波地方〔『礪波民俗語彙』〕。『日本の地名』では「北東」といっている。(以下略)

ウレ 静岡県安倍郡(静岡市)で、高山の絶頂に近い所をいう。木の梢などをウレ、ウラというのと同じく、地名にも水上をミウレ、沢奥をサウレ(渓の奥)などといい、岐阜県吉城郡(飛騨市)では、村里の奥の方または辺鄙の里をいう〔『山村語彙』、『全辞』〕。奥の方、高い所。ウラの転(嬉野、宇礼保、嬉垣内、嬉河内、宇霊羅山)〔『日本の地名』〕。

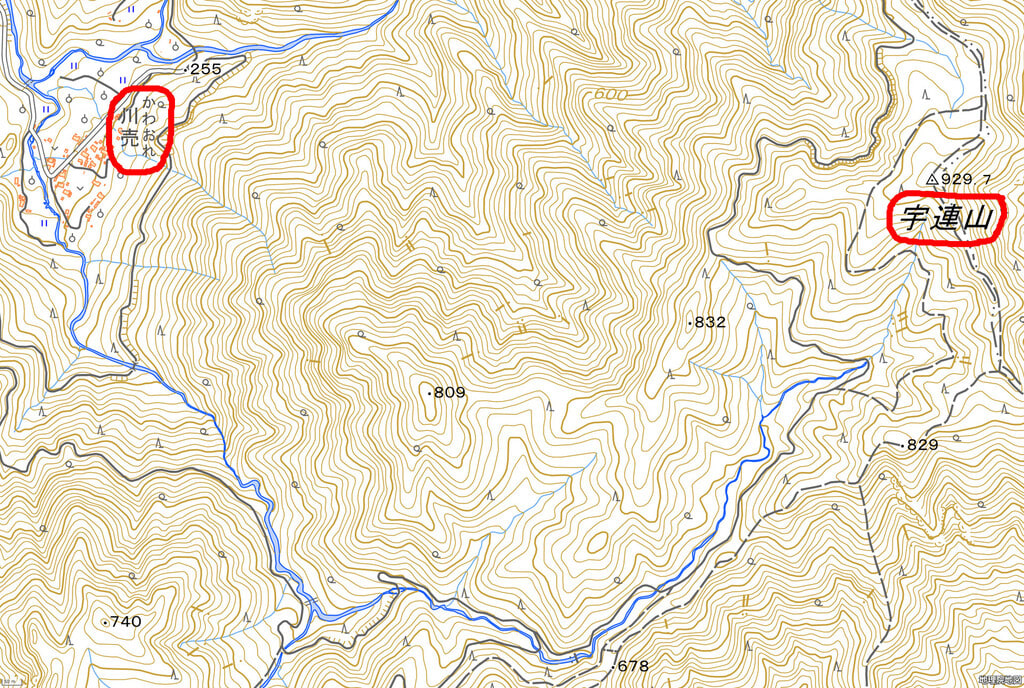

なるほど、「奥」「末端」「どんづまり」の地形の意で[うれ]の音が地名となっているのだと解釈ができる。とすると奥三河鳳来の「宇連山(ureyama)」やその西麓の「川売(kawaore)」も同様の意からの地名だろうと関心が広がる。

本書「(付録)はじめに」の中で著者・松永美吉は、地名について次のように述べる。

一、人は、当然のことながらこの大地の上に生活を営み、「われここにあり」とて他人に知らせて互いに交通する。その存在を示すにはできるだけわかりやすいのが得策である。

人々の生活が複雑になり、人間が多くなると、地形名ばかりを頼りにするわけにはいかなくなる。そこでいろいろと地名を発明して、その所在を示すことになる。

つまり、地形名は地名発生の最初の段階であるとみるべきである。そして地名は、共有のものである以上、広く容易に理解されるべきものでなければならない――これは一般の言語と何ら変ることはない。

私が山を歩くのは、自然を愛でるためだけではない。その土地に関わり暮らした人々の営為を確かめるためでもある。「わずかな土地にそそがれた鹿の血ほどの人間の一生でさえ語りがたい。ましてかず知れぬ人間の営為をしたたかに吸いこんだ土地の名前は、一口で語りつくせないものを、私たちに伝えようとしている」(谷川健一)のである。

日本の地名

(谷川健一著、1997年4月21日、岩波新書)

このかず知れない地名を見ていくことで、どのような日本列島の歴史が見えてくるのか。谷川健一はフォッサマグナに沿った各地の地名を挙げていく。

水窪町はかつて焼畑のさかんなところであった。焼畑は山の傾斜面を利用し、また耕作地を一時放棄して休閑地にするところから、ソラス(ソリ)、アラス(アラシ)という語が生まれた。水窪町の大嵐(おおぞれ)という開拓集落は、かつて大崩壊を経験しているという。同町には大嵐(おおあらし)という地名もある。アラシやソリの地名は関東、中部の山間部を中心に全国に分布している。このほか夏焼(なつやけ)とか焼山(やけやま)も焼畑に関連する地名である。(中略)信、三、遠の国境近くに焼畑地名が多いことから、これまであまり検討されてこなかった焼畑の文化史の可能性が見えてくる。(第二章「地名と風土」より)

「瑞穂の国」平地=稲作に対する、山地=焼畑・狩猟を軸としたもう一つの文化史、けして単一でない多様な日本列島の歴史・文化が地名の分布から垣間見られるということだ。

各地のさまざまな呼称をもつ小集落地名は、数戸から数十戸単位の集落がかつての日本の社会の基底を形成していたことをさまざまと物語っている。それが日本列島の端から端まで隙間もないほど埋め尽くしている。それは「日本は何と広く、何と深い国であろう」という詠嘆を込めた感慨を導くのに充分である。地名はこのように「いと小さきもの」であるが、一方、それは大きな世界とつながっている。ここに地名の逆説があり、それこそが地名の最大の魅力である。

本書は、その具体例として、日本列島をとりまく自然環境の中で、もっとも大きな特徴を示す黒潮の流れと、日本列島を横断する中央構造線(メディアン・ライン)に地名がどのように関わっているかを見ることにした。(「はじめに」より)

地名の原景

(木村紀子著、2023年10月13日、平凡社新書)

冒頭に話題とした「浦」(海岸の)地名について本書では、

神代の昔から続くという古代の「浦」とは、要するに「海人(あま)の拠点(集落)」のこと、今の言葉で言うなら入り江や遠浅の砂浜沿いに広がる漁師町のことである。万葉集には出ない、関東の「霞ヶ浦」「勝浦」(千葉)や「三浦半島」(神奈川)、能登半島の「福浦」、など、往古の面影を偲ばせる「浦」も各地に残っている。東京湾端の「浦安」は、いつの時点での命名かは不明だが、日本書紀によれば、その昔イザナギの命が、この国を名づけて「日本(やまと)は、浦安(うらやす)の国云々」と言った(神武紀三十一年)ともある。(中略)

「浦(うら)」とは、はるか大昔、王城の地を言うに相応しい豊饒の響きを持った言葉であった。近年の辞書類の言うような、単なる「入り江・湾」などの意ではありえない、おそらくその解は、浦が寂(さび)れ果てた時代の、「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋(とまや)の秋の夕暮れ」(定家)といった歌などからの、漠然とした印象にもとづく推測なのかと思われる。(「Ⅰ日本列島の原景語」より)

と主に言語学、古典文献での用例から地名の原景を探っていくのであるが、それは帯文とは裏腹に文字を操った人々(平地=稲作を主体とした文化)の見た景、自然環境の解釈が色濃いのではないのかという疑念は残った。

列島上の、野にも山にも里にも川辺・海辺にも、星の数ほど無数に貼りついている地名の一つ一つには、誰とも知れぬ初発の声が響き、半ば無意識に呼び続けてきた人々の声が響き合って今に遺っている。本書は、そもそもそうした原初の地名の〈声〉が、この列島上ならではという自然環境の中で、どのような生まれ方をしたかの一端を探る、ささやかな試みである。(「はしがき」より)

山名の不思議

(谷 有二著、2003年8月10日、平凡社ライブラリー)

○「やま」の文化、「サン」の文化 ○大菩薩峠の下半身と上半身 ○穂高岳と海の民・安曇族 ○駒ヶ岳とは何か etc.

いかにも登山者の興味を惹きそうなタイトルが並ぶが、けして言葉尻に捉われた後付けの伝承や思いつきの類の話ではない。アイヌを含む東アジア史の中から山名の謎を追い求め、壮大かつ緻密な回廊に迷うことの楽しさを体験する。登山が文化的遊びであることの魅力に満ちている。

山名の読み方 - 山の雑記帳

続・山名の読み方 - 山の雑記帳