○「デジタル遺品」は死んだらどうなる?非常事態に備えよう。

ひと昔前であれば、家族の身に何か起きたとき、部屋を探せば通帳や日記帳、名簿や写真など、引き継ぎに必要なものを探すことができた。しかし今は、預貯金も生命保険もインターネットで取引する時代。デジタル機器やクラウド上に残した資産やデータを引き継げるよう準備したい。

デジタル遺品が抱える厄介な問題。

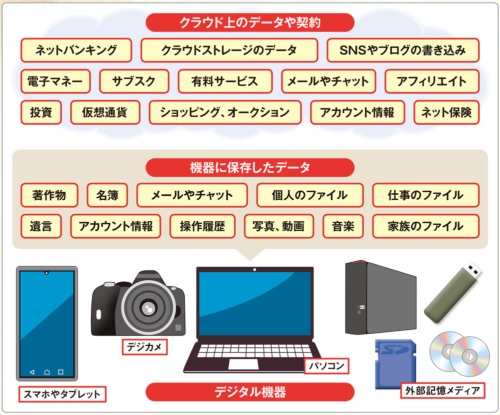

「デジタル遺品」という言葉がある。法律上の用語ではないが、故人が残したデジタル機器やデータといった意味で使われている。パソコンやデジカメなど、目に見えるものだけでなく、作成したデータや、クラウドサービス上の取引なども含めるのが一般的だ。

デジタル遺品は大きく3つに分類できる(図1)。記憶メディアも含めた、パソコンやスマホなどの「デジタル機器」。デジタル機器に保存した「データ」。そして、クラウド上に保存した「データや契約」だ。

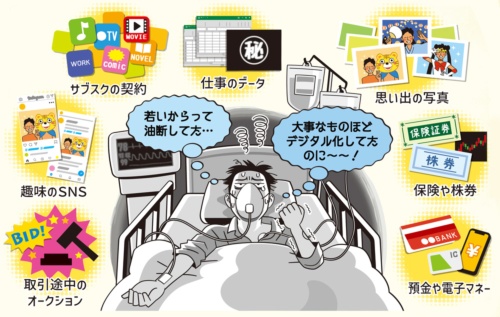

デジタル機器自体は誰が見ても遺品だとわかるが、機器内やクラウド上のデータは、機器を起動したり、サービスにアクセスしたりしないと、何があるのか判断がつかない。パスワードなどのロック解除手段を知らない人にはお手上げだ(図2)。

デジタル遺品への対処を怠るとどうなるのか。パスワードがわからないと、機器を起動することすらできない。撮りためた写真や大切な文書があっても、遺族は開けない。起動できないからとそのまま廃棄すれば、情報漏洩などの危険性もある。預貯金や保険は通帳や証券がなければ遺族は気付かない。投資の場合、利益が出ても受け取れず、損失があれば請求される可能性はゼロではない。知らぬまま相続手続きをすれば脱税を疑われるかもしれない。

たとえロックをかけていなくても、機器の扱いに慣れていないと、情報にたどり着けない。逆に、故人が知られたくなかった情報まで遺族にバレることもある。ロックの有無を問わず、デジタル遺品への対処は必要なのだ。

「故人はデジタルとは縁がなかった」と思っていても安心できない。70代のインターネット利用率が6割に近いのが現状だ(図3)。80歳以上のインターネット利用者におけるSNS利用率も5割近い。デジタル遺品をどうすればよいか、日ごろから話をしておくことが大事だ。