〇 トラブルの噂をよく耳にするUSBハブ、使っても大丈夫?

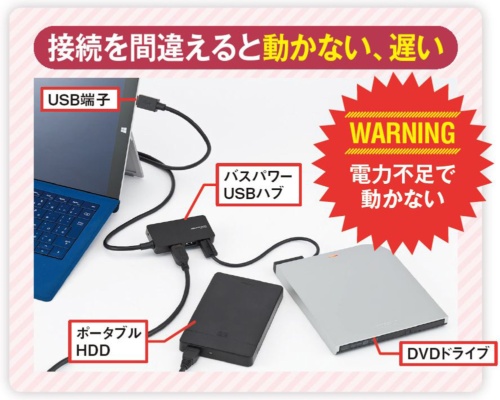

USB端子が不足しているときは、USBハブを使うことでUSB端子を増やすことができる。だが、USBハブによっては電力が不足し、接続した周辺機器が満足に動作しなかったり、速度が低下したりすることがある。できるなら、USBハブは使わないほうがよい(図1)。

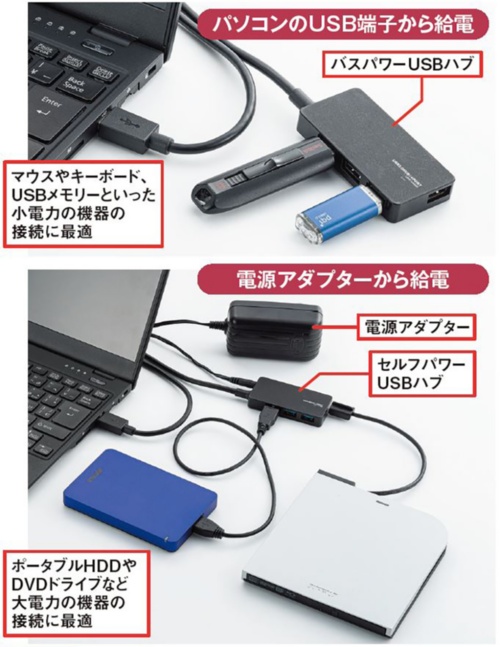

USBハブはパソコンから電力を供給するバスパワーハブと、電源アダプターから電力を供給するセルフパワーハブの2種類がある。バスパワーは持ち運びがしやすく安価だが、電力不足に陥りやすい。安定した電力で周辺機器を動かすには、電源アダプターで動作するセルフパワーUSBハブを使うほうがよい(図2)。

USB端子が出力できる電力の上限は、規格で定められている。周辺機器はその電力内で動作するように設計されていることが多い(図3)。だが、バスパワーハブは、1つのUSB端子の電力を各端子に分配する(図4)。USBハブ自体の動作に必要な電力もあるので、1つの端子で利用できる電力はかなり少ない。このため、周辺機器が満足に動作しない事態が発生する。特に、ポータブルHDDやDVDドライブなど、消費電力が大きい機器では動かないことが多い(図5)。

バスパワーUSBハブとセルフパワーUSBハブは、接続する機器によって使い分ける。電源アダプターを別途接続する外付けHDDやプリンター、マウスやキーボード、USBメモリーといった周辺機器は消費電力がかなり少ないため、バスパワーUSBハブでもよい。一方で、ポータブルHDDやUSBビデオキャプチャー、外付けDVDドライブなどは、消費電力が大きくバスパワーでの動作が難しい。そのような機器を接続するなら、セルフパワーUSBハブを用意しよう(図6)。

後発のUSB Type-C端子は、利用できる電力が大幅にアップしている。そのため、USB Type-C端子接続のバスパワーUSBハブは、大きな電力を使えるので動作する機器も多い。USB PD[注]に対応したUSB Type-Cハブであれば、パソコンを充電しつつ周辺機器への電力供給も可能だ。また、バスパワーUSBハブとして使うときも、パソコンから大電力を給電できるため、ほとんどの周辺機器が動作する(図7)。

USBハブを購入するときは、対応規格にも注意したい。途中経路に遅い規格のUSBハブが交ざっていると、接続速度はその規格になる。パソコンのUSB 3.2 Gen 2に対応の端子にUSB 2.0のハブを接続しても、USB 2.0の速度しか出ないので注意。特に高速なSSDを接続するときは、USB 3.2 Gen 2に対応するUSBハブを活用しよう(図8)。