熊野三所権現は、イザナミとイザナギとスサノオだ。そこで、日本神話を復習してみた。古事記によると、天地開闢(てんちかいびゃく)の際には、まず高天原に造化の三神が、続いて二神が生まれた。この五神は別天津神(ことあまつかみ)と呼ばれ、性別は不明で所業も不詳だ。続いて男女五組の十の神々が生まれた。この十神の最後に生まれたのが、男神のイザナギと女神のイザナミだ。

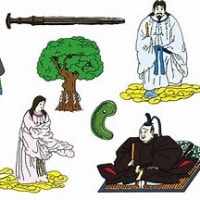

この二神は日本の島々を作り(国生み)、自然界の森羅万象の三十五神を生んだ(神生み)。しかし、火の神(カグツチ)を生んだ時にイザナミは黄泉国(よもつくに)に落ちた。そこへイザナギが会いに行き戻って来て禊を行った際に、イザナギの鼻からスサノオが生まれた。この親子が熊野三権現なのだ。なお、左目から生まれたのが天照大御神(アマテラスオオミカミ)で、三権現ではないが各社に同格で祀られている。

他の神々で特記すべきは、神武天皇の男系祖先の四神だ。天忍穂耳命(アメノオシホミミノミコト)はアマテラスとスサノオの誓約で生まれ、その子の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)は天孫降臨して木花開耶姫(コノハナサクヤヒメ)と結婚し、その子の火折尊(ホノオリノミコト:山幸彦として知られる)は海神の娘である豊玉姫と結ばれ、その子の鸕鶿草葺不合尊(ウガヤフキアワセズノミコト)の子が神武天皇になる(つまり、神武はニニギのひ孫)。

神武天皇との縁では、東征の際に熊野から大和まで先導したとされる八咫烏(ヤタガラス)も祀られている(八咫烏神社が大社にある)。三社で八咫烏の意匠が違うのも面白い(サムネイル参照)。八咫とは広大という意味で、特徴的な三本足は天・地・人を表すとされる。日本サッカー協会のマークになったのは、サッカーを日本に紹介した中村覚之助氏が那智町(今の那智勝浦町)の出身だからという。

これらの神々を祀る熊野の地に、貴賤を問わず多数の人々が難路を越えて押しかけたのは何故か。当時は地獄や天国(浄土)が実在すると信じられていた。神話の神々の存在にも現実感があった。特に皇族や皇統と繋がる人にはそうに違いない。つまり、人々を支配したのは、現世での苦悩と来世での地獄転落という恐れで、祖先神にすがり救いを求めたのだろう。

では、現代の人々(外国人も多数)は何故この地まで来て祈るのか。無神論を自称する多くの現代日本人も、同じような苦悩や恐れを感じ、祈る対象を求めているからだろう。神話は虚構だと言われるが、祈る以上はそこに神性を認めている訳だ。神話の神々が今もわれわれの心の中で生きている証拠である。蓋し、聖書のGodも六法全書の法も、実像のない虚構、物語という点では同じなのだ。(続く)