イエスがヨハネから洗礼を受けた時の奇蹟譚は、3つの福音書共に記している。(以下の引用は佐藤研訳による。)

「水から上がるとすぐに、彼は天が避け、霊が鳩のように彼のところに降って来るのを見た。そして天から声がした。『お前こそ私の愛する子。お前は〔私の〕意にかなった』。」(マルコ1:10-11)

これは「イエスが自分に起こったこととして話している」スタイルで、それがおかしいと思ったのか、マタイはこう書き直している。(ルカはマルコの書き方に近い。)

「すぐに水から上がった。すると見よ、天が〔彼のために〕開かれ、彼は神の霊があたかも鳩のように降って、〔そして〕彼の上に来るのを見た。そして見よ、天から声が〔あって〕言う、『この者こそ私の愛する子、彼は〔私の〕意にかなった』。」(3:16-17)

マルコ型では、イエスが誰か(教団内の仲間か)に自分の神秘体験を告白したことになり、マタイ型だと、教団にいた誰かが超常現象を目撃したことになる。文献学的に言えばマルコ型が原型なのだろうが、イエスがそういった告白をするとは考えにくい。もともとこの話自体が虚構なのだということだろうか。それともマルコの書き方がへたなのであって、何らかの超常現象が教団内の誰かによって目撃されたということだろうか。

キリスト教の洗礼のイメージがあるので、洗礼儀式は入信の時の一回のみのように思ってしまうが、マンダ教にその残滓が見られるように、ヨハネの洗礼は幾度も行なうものであろう。

だからこの奇蹟譚も、入信時のものとは限定できない。入団まもなくの頃かもしれないし、一定時期修行を積んだ後の話かもしれない。

これ以上は推測の域を出ない話になるが、私はヨハネ教団が、単に説教をし、儀式的洗礼をしただけの団体だとは思えない。イエスが一定期間そこにいたのだから、何らかの高度な神学議論や霊的技術開発(断食行を含む)などを伴っていたのではないかと思える。そしてイエスはそれを学んでいたが、その中でイエスにまとわってなにがしかの「奇跡的な現象」があった(もともとそういう素質を持っていたから)。それがこういう神話になったのではないか。

「霊」という言葉はけっこう聖書では使われ、いろいろな意味を帯びるようで、扱いにくい言葉だ。ここの場合も霊とは何かははっきりと書かれていない。「鳩のように」とあるから、光のようなものとして降りてきたということなのだろう。もっと露骨に「天の御使い」と書けばよかったのだろうが、まだここでは活動の端緒なので、表現を抑えたのかもしれない。もちろんユダヤ教の「神以外の人格神の禁止」のタブーがあるのだろうが。

「この者は私の愛する子」は、後に受難物語の「変貌」のところでもまた出てくる。まあこれはイエスを特別な存在にしようという創作だと考えて差し支えない。

共観福音書はイエスが洗礼を受けた後、「霊」の導きによって、40日間の荒野における断食修行に入ったと記す(これもまた「霊の導き」である)。

まるで、荒行はヨハネ教団とは無関係で、イエスは洗礼を受け、奇蹟を見せただけだというような記述である。

そうではなく、この修行自体が、ヨハネ教団のものだったという可能性もないではない。後にイエスは目覚ましい病気治療能力を発揮するが、その際に、「こういうことは祈りと断食によってのみできる」と言っている(マルコ9:29、別文脈だがマタイ17:21)。イエスはもともと霊能を持っていたであろうが、それが安定的に、より強力に発揮されるようになったのは、ヨハネ教団における修行(特に断食行)の成果だったかもしれないのである。

イエスがガリラヤに戻って宣教を始めるのは、ヨハネが逮捕されたことが契機だったとされている。つまり、ヨハネが投獄される前は、イエスは一応教団周辺にとどまっていたことになるわけで、そうするとこの修行生活もヨハネ教団内でのものと見ることができる。

妙にこだわっているように見えるかもしれないが、これはイエスのいわゆる「成巫過程(initiation)」、つまり「いかにして大工の息子は救世主になったか」という問題にかかわるものだからである。

後々あれだけの超常現象を起こしてみせたのだから、イエスに天性の霊能力があったことは疑いない。ただ、一般論としてだが、天性の霊能者がそのまま自然に育っても、立派な霊的指導者になれるわけではない。多くの場合、若い修行時代、既存の宗教集団に接触したり、何らかの形式を伴った苦行をしたりして、その能力を整形・賦活する必要がある(ブッダもやはり仙人について瞑想行を修している)。

イエスもまたそのプロセスとして、ヨハネ教団に入り、修行をした。そこで持ち前の霊能はさらに磨きがかかり、またユダヤ教をめぐっての様々な思索も積むことになった。そう考えるのが自然である。

* * *

40日間の「荒野の試み」について、マルコは「サタンによって試みられながら」という以外、何も内容を語っていないが、マタイとルカは(つまりQ文書は)、悪魔との3つの問答を記している。よく知られているだろうが、

「石をパンに変えてみろ」――「聖典には人はパンだけで生きるものではないと書かれている」

「神殿の屋根の上から身を投げてみろ」――「神を試みてはならないと書かれている」

「俺に仕えるなら全王国の権力と栄華をやろう」――「神のみに仕えよと書かれている」

というものである。

イエスが自身の修行体験を誰かにつぶさに語ったとは思えないから、これらの内容はあまり意味がない。答えも聖典の引用であって、独自の思想が展開されているわけでもない。ついでに言えば、キリスト教はユダヤ聖典や当時の知恵の言葉からイエスが引用した言葉を、全部イエスの発言のようにしてしまう。「人はパンのみによって生くるにあらず」はイエスの言葉ではないのだが、「やっぱりイエス様のお言葉はすごい」となってしまう。当時の知恵の言葉などは、古代中世の一般人は知るべくもなかったから、それをイエス直説と捉えてしまうのも仕方がないが、ユダヤ聖典の言葉をイエス直説にしてしまうのは、剽窃だと怒られても仕方がない。

ただ、ここにあるエルサレム神殿の屋根の上とか、全世界の王国を見下ろせる高み、という記述は気になる。これはひょっとすると、脱魂体験の比喩ではないか。

後にムハンマドが、瞑想中に天使ジブリール(ガブリエル)に連れられエルサレム神殿を訪れ、さらに天馬に乗って昇天し神に出会ったという伝承(ミラージュ、夜の旅)があるが、これは明らかに脱魂体験と見ることができる。この伝承とイエスの「エルサレム神殿の屋根の上」はどこか微妙に重なるものを感じる。

もしかすると、イエスは、40日の断食苦行の中で、脱魂体験をした。そしてそのことを、ごく曖昧な形であれ誰かに話した。そこからこういう物語ができた。そんなことはないだろうか。

* * *

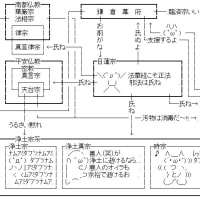

一般的に、人間が霊界と交渉する形には、大きく分けて二つの型がある。

一つは、憑霊型、つまり霊的存在がその人間に降りて来るという形。

もう一つは、脱魂型、つまり人間が霊的存在のいるところへ赴くという形。

梅原伸太郎先生の表現を使えば、「他界が“来る”」のと「他界へ“行く”」のとの違いである(梅原伸太郎『〈他界〉論』参照。ちなみにこの本は一神教の死後世界観を知る上で非常にすぐれた本である)。

一般の脱魂型霊能者は、霊界に赴き、情報(特に予知)を取得したり、遊離魂(死者や重病者の)を呼び戻したりするというものが主流であり、これに対し憑霊型霊能者=霊媒は、霊言を直接発したり、物理的心霊現象を起こしたりする。

イエスは、やはり西洋文明の傾向に沿って、基本的には脱魂型の他界交渉をするタイプだと見てよいだろう。ユダヤ教では憑霊型霊能者=霊媒の存在は忌み嫌われる傾向にあったし、また、イエスに霊的存在が憑依して、それまでとは違った言葉を話し出したというはっきりした記録もない(この点については若干再考の余地があるかもしれないがそれはまたそのうち)。

しかし、イエスの場合、基本的に脱魂型であるにしても、病気治療を始め様々な物理的心霊現象を起こしているし、また霊的存在の出現補助(スピリチュアリズムでいう「物質化現象」で、霊が目に見える姿を取ること)もしている。その意味では、憑霊型霊能者の特質をも持った、かなり稀有なタイプだったということになる。

ちなみに言えば、ムハンマドもまた脱魂型であったが、彼は病気治療や奇跡的現象を一切起こさなかったのに、「神の言葉」を直接発した(自らも人も驚いた)。イエスとは異なるが、彼もまた憑霊型霊能者の特質を併せ持ったタイプだったと言える。

霊能者は一般的に、当初、「霊姿」――霊的存在(死者霊を含む)の姿――を見ることが多い(これを宗教学者でシャーマニズム研究の大家・佐々木宏幹先生は「憑感型」と名づけた)。肉体と霊体がずれているため、と言われる。その後、憑霊型は、病気や事故などを契機に、突然主体意識を失い、霊が憑依する。脱魂型は、主体意識を持ったまま、霊界へ赴く。病気などが契機になることもあるが、苦行などを通しても実現される。

こうしたことを考えると、イエスがヨハネ教団でかなりの日数を過ごし、断食苦行をしたのは、もともとあった「霊界探訪能力」を、より深め、安定的にするためのプロセスだったと見ることができる。

おそらくイエスは、幼い頃から守護天使(守護霊)たちと親しく接していた。そして、ヨハネのもとで苦行することで、霊界(それも非常に高次な霊界)へと自由に行き来するようになった。霊能的資質を持った大工の息子は、ここで「秀逸な霊人」へと変貌した。

* * *

この後、ヨハネ教団は、とんでもない事態を迎える。

ヨハネはヘロデ王家の道徳的退廃(特に近親婚問題)を厳しく糾弾していたが、それが王の逆鱗に触れ、逮捕・投獄、そして斬首されてしまうのである。

ちなみにこの斬首は、福音書では王の妻ヘロディアの企図になるものだとされていて、自分の結婚のことを誹謗されたヘロディアが激怒し、娘(福音書では無名)に命じてヨハネの首を所望させ、切り落として宴会に出させたという話になっている(マルコ6:19-28)。ヨセフスの『ユダヤ古代誌』のヨハネ刑死はまったく違う記述になっているので、これは史実ではないだろう。ただ、ヨセフスには別の箇所に娘の記述があり、娘がサロメという名であったことは史実と見なされている。

この猟奇的な話は、当時の人々の噂話としてもてはやされたのであろう。「だから女はこわい」と当時の男たちが身震いした、かどうかはわからない。ただ、切り落とした首を宴会の席に出させるという設定が、その衝撃の強さに、いろいろと憶測を呼んだことは間違いない。

この主題はその後の西洋美術の中でしばしば扱われ、さらに19世紀、オスカー・ワイルドによって、まったく違う「恋の物語」に脚色される。ヨハネに恋した王女サロメが、思いかなわず、こうした残虐な「恋の成就」に走ったというのである。さすがワイルド。

この事件をイエスがどう捉えたのか、福音書には記述がない。ただ、それを契機にイエスはガリラヤに戻り、独自の活動を始めたとされている。

後のイエスとバプテスマのヨハネの間には、奇妙な共通点がある。それは、「権力者を糾弾する」怒りの激しさである。後に触れるが、イエスは権力者、特に宗教権力者に対して、激しく罵倒している。キリスト教徒はあまり触れたがらず、まあ、ヨハネ福音書のように「神の子ゆえの上から目線」で裁いたことにしたいのだろうけれども、どうしてどうして、それはほとんど罵倒である。

イエスはヨハネのような厳格な禁欲主義、戒律的倫理主義を取ろうとはしなかった。ヨハネのように、荒野に出て、毛皮をまとい、イナゴと蜂蜜で暮らすことを選ばなかった。民衆に向かって「お前ら、悔い改めないととんでもないことになるぞ」とは言わなかった。

けれども、社会体制(政治的・宗教的支配体制)への疑義においては、イエスはバプテスマのヨハネを完全に踏襲している。

もともとイエスはガリラヤの寒村ナザレの住民であった。のどかな田舎に生まれ育ったわけである。近くに大きな都市(一つは新しく建設された都市)があり、そこを訪れることはあったろう。ギリシャ人、ローマ人、フェニキア人、アッシリア人といった異国の民があふれる国際的な空気も知っていただろう。

しかし、イエスの基本的な生活圏はガリラヤの農村部であり、イエスの現実の生活意識もそれをベースにしていた(イエスの「農民性」については多くの人が論じている。たとえばJ・D・クロッサン『イエス あるユダヤ人貧農の革命的生涯』新教出版社、など)。

そうした「農村民」イエスと、後の「イスラエルを背負う」イエスは、明らかに断絶している。

「神の子はもともと持っていた使命に目覚めたのです」という説明で済ませるのならそれでもかまわない。まあ、別に神の子でなくとも、魂の宿命というのはそういう部分もあるから、使命ということは否定できない。ただ、それは個人の内面で、ある日突然はじけるものではない。契機が、プロセスがあるのだ。どれほど霊的に優れた人間であれ、霊的宿命・霊的人生だけを生きるわけではない。現実生活の織物は別にあり、その中にそれをどう落とし込むかが「生きる」ということであろう。

イエスの現実生活意識において、バプテスマのヨハネとの出会いは、その契機・プロセスであった。

ヨハネと出会うことで、「田舎の霊能青年」は、「人類史的宗教変革」の大波に出会った。ヨハネの「ビジョン」はイエスのビジョンにもなった。「神とともに生きる」素朴な信仰者は、「神の国の到来に参与する」闘い手への道を示された。「悔い改めよ、神の国は近づいた」というヨハネの呼びかけは、イエスにとって「神の国を近づかせよ」という命令になった。

「人類史的宗教変革の大波」などと書くと大げさだと言われそうだが、そうでもない。この時代はローマ帝国という巨大国際文明の発展期であった。古代のエジプト、ギリシャ、アッシリアの宗教は、滅びつつあった。あちこちに様々な「コロニー=新興住民集団」が生まれ、様々な新興宗教運動が起こっていた。イエスを取り巻く状況としても、「エルサレム王国の属国化→滅亡、および古代ユダヤ教の衰退」という事態が目の前にあった。パリサイ派、エッセネ派といったユダヤ教改革運動もあった。新たな国際文明は、新たな霊的栄養を求めていた。結局、それは結果論からすれば(イエスを殺して)キリスト教というきわめて奇妙な宗教を生み出すことになったわけだが、それもまた、歴史の必然として、当時の文明のための霊的栄養として、致し方のないものであった。

イエスにとって、ヨハネとの出会いは衝撃であった。そしてまたヨハネの刑死も。

イエスの中に高められた社会意識にとって、ヨハネの死は、挫折にすら思えただろう。

結局、イエスはガリラヤへ戻ることになる。強力になった霊的力はある。思想も時代意識も高められた。しかし、当面の「明確なビジョン」はなかった。ただヨハネの「悔い改めよ、神の国は近づいた」というテーゼを掲げること以外に。

「水から上がるとすぐに、彼は天が避け、霊が鳩のように彼のところに降って来るのを見た。そして天から声がした。『お前こそ私の愛する子。お前は〔私の〕意にかなった』。」(マルコ1:10-11)

これは「イエスが自分に起こったこととして話している」スタイルで、それがおかしいと思ったのか、マタイはこう書き直している。(ルカはマルコの書き方に近い。)

「すぐに水から上がった。すると見よ、天が〔彼のために〕開かれ、彼は神の霊があたかも鳩のように降って、〔そして〕彼の上に来るのを見た。そして見よ、天から声が〔あって〕言う、『この者こそ私の愛する子、彼は〔私の〕意にかなった』。」(3:16-17)

マルコ型では、イエスが誰か(教団内の仲間か)に自分の神秘体験を告白したことになり、マタイ型だと、教団にいた誰かが超常現象を目撃したことになる。文献学的に言えばマルコ型が原型なのだろうが、イエスがそういった告白をするとは考えにくい。もともとこの話自体が虚構なのだということだろうか。それともマルコの書き方がへたなのであって、何らかの超常現象が教団内の誰かによって目撃されたということだろうか。

キリスト教の洗礼のイメージがあるので、洗礼儀式は入信の時の一回のみのように思ってしまうが、マンダ教にその残滓が見られるように、ヨハネの洗礼は幾度も行なうものであろう。

だからこの奇蹟譚も、入信時のものとは限定できない。入団まもなくの頃かもしれないし、一定時期修行を積んだ後の話かもしれない。

これ以上は推測の域を出ない話になるが、私はヨハネ教団が、単に説教をし、儀式的洗礼をしただけの団体だとは思えない。イエスが一定期間そこにいたのだから、何らかの高度な神学議論や霊的技術開発(断食行を含む)などを伴っていたのではないかと思える。そしてイエスはそれを学んでいたが、その中でイエスにまとわってなにがしかの「奇跡的な現象」があった(もともとそういう素質を持っていたから)。それがこういう神話になったのではないか。

「霊」という言葉はけっこう聖書では使われ、いろいろな意味を帯びるようで、扱いにくい言葉だ。ここの場合も霊とは何かははっきりと書かれていない。「鳩のように」とあるから、光のようなものとして降りてきたということなのだろう。もっと露骨に「天の御使い」と書けばよかったのだろうが、まだここでは活動の端緒なので、表現を抑えたのかもしれない。もちろんユダヤ教の「神以外の人格神の禁止」のタブーがあるのだろうが。

「この者は私の愛する子」は、後に受難物語の「変貌」のところでもまた出てくる。まあこれはイエスを特別な存在にしようという創作だと考えて差し支えない。

共観福音書はイエスが洗礼を受けた後、「霊」の導きによって、40日間の荒野における断食修行に入ったと記す(これもまた「霊の導き」である)。

まるで、荒行はヨハネ教団とは無関係で、イエスは洗礼を受け、奇蹟を見せただけだというような記述である。

そうではなく、この修行自体が、ヨハネ教団のものだったという可能性もないではない。後にイエスは目覚ましい病気治療能力を発揮するが、その際に、「こういうことは祈りと断食によってのみできる」と言っている(マルコ9:29、別文脈だがマタイ17:21)。イエスはもともと霊能を持っていたであろうが、それが安定的に、より強力に発揮されるようになったのは、ヨハネ教団における修行(特に断食行)の成果だったかもしれないのである。

イエスがガリラヤに戻って宣教を始めるのは、ヨハネが逮捕されたことが契機だったとされている。つまり、ヨハネが投獄される前は、イエスは一応教団周辺にとどまっていたことになるわけで、そうするとこの修行生活もヨハネ教団内でのものと見ることができる。

妙にこだわっているように見えるかもしれないが、これはイエスのいわゆる「成巫過程(initiation)」、つまり「いかにして大工の息子は救世主になったか」という問題にかかわるものだからである。

後々あれだけの超常現象を起こしてみせたのだから、イエスに天性の霊能力があったことは疑いない。ただ、一般論としてだが、天性の霊能者がそのまま自然に育っても、立派な霊的指導者になれるわけではない。多くの場合、若い修行時代、既存の宗教集団に接触したり、何らかの形式を伴った苦行をしたりして、その能力を整形・賦活する必要がある(ブッダもやはり仙人について瞑想行を修している)。

イエスもまたそのプロセスとして、ヨハネ教団に入り、修行をした。そこで持ち前の霊能はさらに磨きがかかり、またユダヤ教をめぐっての様々な思索も積むことになった。そう考えるのが自然である。

* * *

40日間の「荒野の試み」について、マルコは「サタンによって試みられながら」という以外、何も内容を語っていないが、マタイとルカは(つまりQ文書は)、悪魔との3つの問答を記している。よく知られているだろうが、

「石をパンに変えてみろ」――「聖典には人はパンだけで生きるものではないと書かれている」

「神殿の屋根の上から身を投げてみろ」――「神を試みてはならないと書かれている」

「俺に仕えるなら全王国の権力と栄華をやろう」――「神のみに仕えよと書かれている」

というものである。

イエスが自身の修行体験を誰かにつぶさに語ったとは思えないから、これらの内容はあまり意味がない。答えも聖典の引用であって、独自の思想が展開されているわけでもない。ついでに言えば、キリスト教はユダヤ聖典や当時の知恵の言葉からイエスが引用した言葉を、全部イエスの発言のようにしてしまう。「人はパンのみによって生くるにあらず」はイエスの言葉ではないのだが、「やっぱりイエス様のお言葉はすごい」となってしまう。当時の知恵の言葉などは、古代中世の一般人は知るべくもなかったから、それをイエス直説と捉えてしまうのも仕方がないが、ユダヤ聖典の言葉をイエス直説にしてしまうのは、剽窃だと怒られても仕方がない。

ただ、ここにあるエルサレム神殿の屋根の上とか、全世界の王国を見下ろせる高み、という記述は気になる。これはひょっとすると、脱魂体験の比喩ではないか。

後にムハンマドが、瞑想中に天使ジブリール(ガブリエル)に連れられエルサレム神殿を訪れ、さらに天馬に乗って昇天し神に出会ったという伝承(ミラージュ、夜の旅)があるが、これは明らかに脱魂体験と見ることができる。この伝承とイエスの「エルサレム神殿の屋根の上」はどこか微妙に重なるものを感じる。

もしかすると、イエスは、40日の断食苦行の中で、脱魂体験をした。そしてそのことを、ごく曖昧な形であれ誰かに話した。そこからこういう物語ができた。そんなことはないだろうか。

* * *

一般的に、人間が霊界と交渉する形には、大きく分けて二つの型がある。

一つは、憑霊型、つまり霊的存在がその人間に降りて来るという形。

もう一つは、脱魂型、つまり人間が霊的存在のいるところへ赴くという形。

梅原伸太郎先生の表現を使えば、「他界が“来る”」のと「他界へ“行く”」のとの違いである(梅原伸太郎『〈他界〉論』参照。ちなみにこの本は一神教の死後世界観を知る上で非常にすぐれた本である)。

一般の脱魂型霊能者は、霊界に赴き、情報(特に予知)を取得したり、遊離魂(死者や重病者の)を呼び戻したりするというものが主流であり、これに対し憑霊型霊能者=霊媒は、霊言を直接発したり、物理的心霊現象を起こしたりする。

イエスは、やはり西洋文明の傾向に沿って、基本的には脱魂型の他界交渉をするタイプだと見てよいだろう。ユダヤ教では憑霊型霊能者=霊媒の存在は忌み嫌われる傾向にあったし、また、イエスに霊的存在が憑依して、それまでとは違った言葉を話し出したというはっきりした記録もない(この点については若干再考の余地があるかもしれないがそれはまたそのうち)。

しかし、イエスの場合、基本的に脱魂型であるにしても、病気治療を始め様々な物理的心霊現象を起こしているし、また霊的存在の出現補助(スピリチュアリズムでいう「物質化現象」で、霊が目に見える姿を取ること)もしている。その意味では、憑霊型霊能者の特質をも持った、かなり稀有なタイプだったということになる。

ちなみに言えば、ムハンマドもまた脱魂型であったが、彼は病気治療や奇跡的現象を一切起こさなかったのに、「神の言葉」を直接発した(自らも人も驚いた)。イエスとは異なるが、彼もまた憑霊型霊能者の特質を併せ持ったタイプだったと言える。

霊能者は一般的に、当初、「霊姿」――霊的存在(死者霊を含む)の姿――を見ることが多い(これを宗教学者でシャーマニズム研究の大家・佐々木宏幹先生は「憑感型」と名づけた)。肉体と霊体がずれているため、と言われる。その後、憑霊型は、病気や事故などを契機に、突然主体意識を失い、霊が憑依する。脱魂型は、主体意識を持ったまま、霊界へ赴く。病気などが契機になることもあるが、苦行などを通しても実現される。

こうしたことを考えると、イエスがヨハネ教団でかなりの日数を過ごし、断食苦行をしたのは、もともとあった「霊界探訪能力」を、より深め、安定的にするためのプロセスだったと見ることができる。

おそらくイエスは、幼い頃から守護天使(守護霊)たちと親しく接していた。そして、ヨハネのもとで苦行することで、霊界(それも非常に高次な霊界)へと自由に行き来するようになった。霊能的資質を持った大工の息子は、ここで「秀逸な霊人」へと変貌した。

* * *

この後、ヨハネ教団は、とんでもない事態を迎える。

ヨハネはヘロデ王家の道徳的退廃(特に近親婚問題)を厳しく糾弾していたが、それが王の逆鱗に触れ、逮捕・投獄、そして斬首されてしまうのである。

ちなみにこの斬首は、福音書では王の妻ヘロディアの企図になるものだとされていて、自分の結婚のことを誹謗されたヘロディアが激怒し、娘(福音書では無名)に命じてヨハネの首を所望させ、切り落として宴会に出させたという話になっている(マルコ6:19-28)。ヨセフスの『ユダヤ古代誌』のヨハネ刑死はまったく違う記述になっているので、これは史実ではないだろう。ただ、ヨセフスには別の箇所に娘の記述があり、娘がサロメという名であったことは史実と見なされている。

この猟奇的な話は、当時の人々の噂話としてもてはやされたのであろう。「だから女はこわい」と当時の男たちが身震いした、かどうかはわからない。ただ、切り落とした首を宴会の席に出させるという設定が、その衝撃の強さに、いろいろと憶測を呼んだことは間違いない。

この主題はその後の西洋美術の中でしばしば扱われ、さらに19世紀、オスカー・ワイルドによって、まったく違う「恋の物語」に脚色される。ヨハネに恋した王女サロメが、思いかなわず、こうした残虐な「恋の成就」に走ったというのである。さすがワイルド。

この事件をイエスがどう捉えたのか、福音書には記述がない。ただ、それを契機にイエスはガリラヤに戻り、独自の活動を始めたとされている。

後のイエスとバプテスマのヨハネの間には、奇妙な共通点がある。それは、「権力者を糾弾する」怒りの激しさである。後に触れるが、イエスは権力者、特に宗教権力者に対して、激しく罵倒している。キリスト教徒はあまり触れたがらず、まあ、ヨハネ福音書のように「神の子ゆえの上から目線」で裁いたことにしたいのだろうけれども、どうしてどうして、それはほとんど罵倒である。

イエスはヨハネのような厳格な禁欲主義、戒律的倫理主義を取ろうとはしなかった。ヨハネのように、荒野に出て、毛皮をまとい、イナゴと蜂蜜で暮らすことを選ばなかった。民衆に向かって「お前ら、悔い改めないととんでもないことになるぞ」とは言わなかった。

けれども、社会体制(政治的・宗教的支配体制)への疑義においては、イエスはバプテスマのヨハネを完全に踏襲している。

もともとイエスはガリラヤの寒村ナザレの住民であった。のどかな田舎に生まれ育ったわけである。近くに大きな都市(一つは新しく建設された都市)があり、そこを訪れることはあったろう。ギリシャ人、ローマ人、フェニキア人、アッシリア人といった異国の民があふれる国際的な空気も知っていただろう。

しかし、イエスの基本的な生活圏はガリラヤの農村部であり、イエスの現実の生活意識もそれをベースにしていた(イエスの「農民性」については多くの人が論じている。たとえばJ・D・クロッサン『イエス あるユダヤ人貧農の革命的生涯』新教出版社、など)。

そうした「農村民」イエスと、後の「イスラエルを背負う」イエスは、明らかに断絶している。

「神の子はもともと持っていた使命に目覚めたのです」という説明で済ませるのならそれでもかまわない。まあ、別に神の子でなくとも、魂の宿命というのはそういう部分もあるから、使命ということは否定できない。ただ、それは個人の内面で、ある日突然はじけるものではない。契機が、プロセスがあるのだ。どれほど霊的に優れた人間であれ、霊的宿命・霊的人生だけを生きるわけではない。現実生活の織物は別にあり、その中にそれをどう落とし込むかが「生きる」ということであろう。

イエスの現実生活意識において、バプテスマのヨハネとの出会いは、その契機・プロセスであった。

ヨハネと出会うことで、「田舎の霊能青年」は、「人類史的宗教変革」の大波に出会った。ヨハネの「ビジョン」はイエスのビジョンにもなった。「神とともに生きる」素朴な信仰者は、「神の国の到来に参与する」闘い手への道を示された。「悔い改めよ、神の国は近づいた」というヨハネの呼びかけは、イエスにとって「神の国を近づかせよ」という命令になった。

「人類史的宗教変革の大波」などと書くと大げさだと言われそうだが、そうでもない。この時代はローマ帝国という巨大国際文明の発展期であった。古代のエジプト、ギリシャ、アッシリアの宗教は、滅びつつあった。あちこちに様々な「コロニー=新興住民集団」が生まれ、様々な新興宗教運動が起こっていた。イエスを取り巻く状況としても、「エルサレム王国の属国化→滅亡、および古代ユダヤ教の衰退」という事態が目の前にあった。パリサイ派、エッセネ派といったユダヤ教改革運動もあった。新たな国際文明は、新たな霊的栄養を求めていた。結局、それは結果論からすれば(イエスを殺して)キリスト教というきわめて奇妙な宗教を生み出すことになったわけだが、それもまた、歴史の必然として、当時の文明のための霊的栄養として、致し方のないものであった。

イエスにとって、ヨハネとの出会いは衝撃であった。そしてまたヨハネの刑死も。

イエスの中に高められた社会意識にとって、ヨハネの死は、挫折にすら思えただろう。

結局、イエスはガリラヤへ戻ることになる。強力になった霊的力はある。思想も時代意識も高められた。しかし、当面の「明確なビジョン」はなかった。ただヨハネの「悔い改めよ、神の国は近づいた」というテーゼを掲げること以外に。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます