宗教権力と衝突したイエスが、その後どうなるかは、受難物語が詳しく書いているが、この物語はそこから「歴史の事実を再構成することはほとんど不可能」なものである。

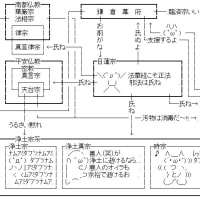

受難物語の時系列的いい加減さを改めて見ておくと、

・仮庵祭(3月)にエルサレムに入る。神殿を見回ってベタニアに退出。

・次の日、エルサレム再入城、空腹を覚え、実のないイチジクを呪う。

・神殿での破壊行動。帰途、イチジクが枯れている。

・過ぎ越し祭(10月)の二日前、神官たちがイエス殺害計画を立てる。

・過ぎ越し祭初日の晩餐

・その夜、ゲツセマネでの祈り。逮捕。

・大祭司の徹夜での尋問

・次の朝、ピラトの尋問、処刑。埋葬。

イチジクの実うんぬんの記述があるから、神殿での破壊行動は初夏か秋でないとおかしい。また、狼藉事件が直接の逮捕の契機となったのなら、それは過ぎ越し祭の直前でなければおかしい。

いや、そもそも、イエスの逮捕・処刑が過ぎ越し祭の最中というのも、非常に不自然である。祭りの最中は、公務は休みだし、大祭司館での裁判なども開かれるわけがない。ローマの出先機関はユダヤ教には関係ないとしても、ピラトが民衆が祭りを楽しんでいる時に政治犯処刑などをするというのも、いささか変である。祭りに水を差す嫌がらせということなのだろうか。

* * *

この奇矯な受難物語を、しばらく順に追っていくことにする。

まずは、「神殿での破壊行動」。破壊行動などというと格好がいいが、むしろ「狼藉」である。

《イエスは神殿に入り、神殿で売り買いしていた者たちを追い出し始め、両替人たちの台とハトを売る者たちの腰掛けをひっくり返した。だれにも神殿を通って器物を運ぶことを許さなかった。彼は言った、「『わたしの家はあらゆる民族のための祈りの家と呼ばれるだろう』と書かれていないだろうか。それなのにあなた方は、それを強盗たちの巣にしてしまった!」 祭司長たちと律法学者たちはこれを聞いて、どうやって彼を滅ぼそうかと探り求めた。というのは、群衆がみなその教えに驚いていたので、彼らは彼を恐れていたからである。》(マルコ11:15-18)

両替とは、神殿に供えるために、汚れたローマ通貨をイスラエル通貨に交換すること。ハトは、あまり高価ではない供物である。

赤穂の殿様以上にちゃちい狼藉である。確かにサドカイ派の神官たちは、宗教権力を私物化し、民衆を搾取して豪勢な暮らしをしていた。しかし、神殿の商人たちは、そういった腐敗した権力者ではなかろう。寺院の前の線香売りに喧嘩を売るようなものである。

マルコでは、ベタニアからやってきて、空腹を覚え、「季節ではない」イチジクに近寄ってそれに実がないことを怒って呪い枯らしてしまうという逸話にはさまれている。素直に読むと、腹が減っていて、むしゃくしゃしていたというふうに読めなくもない。前島誠氏もそういうことを匂わせているが、それは少し下げすぎのような気がする。イエスは結構頻繁に断食をしていただろうし。

神官たちが即座に逮捕しなかったのは群衆がイエスを支持していたからだというのも、こじつけくさい。神殿で狼藉をしたなら、どうあろうと即拘束となるのが普通である。結局、イエスは神殿の端っこの方で乱暴狼藉をして、さっと逃げたということではあるまいか。

逃げたのは、逮捕が恐かったからではないだろう。むしろ、この程度で捕まると、鞭打ち程度で済んでしまうかもしれない。最悪、死刑となっても、こっそりと闇から闇に葬られてしまう可能性もある。それでは困る。

イエス一派が、エルサレムで民衆の広い支持を受けていたという様子はない。入城の際の熱狂は、仮庵祭の情景をパクった創作だろうと考えられている。「エルサレム、エルサレム、……わたしは幾たびお前らの子らを集めようとしたことか。だがお前らは応じなかった!」と呪っているくらいだから、あまり信者は増えなかった。エルサレムという「中央」意識を持つ人々が、簡単にガリラヤの田舎者集団を受け入れるはずはないだろう。おそらく、「あのバプテスマのヨハネの一派ね」くらいの受け取り方ではなかったろうか。

《過ぎ越しと種なしパンの祭りの二日前になった。そこで祭司長たちと律法学者たちは、どうしたら策略によって彼を捕まえて殺すことができるかを探り求めていた。というのは、彼らはこう言っていたからである。「祭りの間はいけない。民の暴動が起きるかも知れないからだ」。》(マルコ14:1-2)

これも奇妙な記述である。実際は、イエスの逮捕と死刑は過ぎ越し祭の最中となった。神官たちはその前に殺してしまおうと思ったが、できなかったということらしい。しかし、エルサレムがいくら大都市だといっても、神官たちがイエスを探し当てられないということはないだろう。ここには、何か変な「いきさつ」が隠されている。

有名な「最後の晩餐」の部分も、かなり時系列は歪められている。

この晩餐は、別にイエスが弟子に別れを告げるためにもうけたものではない。過ぎ越しの祭りの恒例行事であり、イエスたちもそれを行なったということである。

《彼らが食事をしていると、イエスはパンを取り、祝福してからそれを裂き、彼らに与えてこう言った。「取って、食べなさい。これはわたしの体だ」。杯を取り、感謝をささげてから、彼らに与えた。彼らは皆その杯から飲んだ。彼は彼らに言った、「これは新しい契約のためのわたしの血だ。それは多くの人のために注ぎ出されるのだ。本当にはっきりとあなた方に告げる。神の王国においてそれを新たに飲むその日まで、わたしはもはやブドウの木の産物を飲むことはない」。賛美の歌を歌ってから、彼らはオリーブ山へと出て行った。》(マルコ14:22-26)

前島誠氏はこれを現行のユダヤ教の「過ぎ越し祭の食事儀礼」と比較して論考しているが、「パンを裂く」のは食事の前の儀礼、杯を取って感謝を捧げるのは食事後の「第三の杯」であって、これを受難物語は「一連の動作のように記述している」としている(『ナザレ派のイエス』249頁)。ついでに言えば、キリスト教徒が「パンを祝福した」と受け取るのは間違いで、ユダヤ教で唯一祝福されるのは神でなければならないとのことである。

ここでイエスが発言した「これは私の体だ」「これは私の血だ」というのが、その後キリスト教の最大の秘義となる聖体拝領の由緒になっているわけだが、どうもこれもすんなりとは受け取れない。多くの人が指摘するように、これは「人肉食」(カニバリズム)である。人であるか神の子であるかにかかわらず、その体を食べ、血を飲むのは、少なくとも東洋のわれわれにとっては信じがたいし、失礼ながら気持ちが悪い。キリストの死を「犠牲の子羊」とする初期キリスト教の思想があったためだとしても、ここまでやる必要があるだろうか。あのイエスがこのようなことを本当に言ったのだろうか。(ちなみにパウロもこの伝承を伝えている[Ⅰコリ11:23-25]ので、これは福音書成立より早い、かなり初期の伝承であるらしい。)

穏当に考えれば、イエスの意図は、「俺はこれから残虐な刑を受けて死ぬ。そこで蹂躙される肉体、これ見よがしに流される血を、お前たちは覚えておいてほしい。この過ぎ越しの種なしパンを食べ、出来立ての葡萄酒を飲む時に、それを思い出してほしい」ということなのだろう。

もともと過ぎ越しの祭りは、エジプトを逃れた際の父祖たちの苦労を思い起こす儀式だった。祖先たちの苦難を思い出し心に刻むことが、ユダヤの民の宗教儀式の要諦だった。だからイエスも、弟子たちに、過ぎ越しのパンと葡萄酒を通して、自分の命を賭した行動のことを思い出してもらいたかった。まあ、あえて難癖をつければ、その後復活するのだから、ここまで言う必要もなかったと言えるかもしれない。しかし、やはりもうすぐ殺されることを予見している身には、あふれる感情もあっただろう。

それが初期キリスト教の「犠牲の子羊」神話と結びついて、「犠牲の肉と血」に読み替えられてしまった。最初に読み替えた人は象徴的な意味を含ませたかったのだろうが、それが実体的に受け取られて、「人肉食」というおぞましい意味の儀式になった。そう考えると、この読み替えは、イエスからキリスト教が作られるという、何とも言い難い歴史的経緯を、最も典型的に(戯画的にと言うと失礼過ぎるのでそうは言わないことにする)表徴するものと言えるかもしれない。

なお、前島誠氏は、この「ブドウ酒を飲まない」という宣言を、「“ナジルびと”になる誓い」(願立て)と捉え、イエスはこの夜に逮捕・死刑になるとは思っていなかったのではないかと指摘している。非常に面白い指摘だが、イエスはその夜ではなくとも、もうすぐ殺されると思っていたのは確かなように思える。

過ぎ越しの食事をした後は普通はその家に泊まるのが慣わしだそうだが、イエス一行は、なぜかそこを後にした。そして、「ゲツセマネの祈り」の場面になる。

イエスは弟子から離れて一人で、「アッバ(父さん)、あなたにはすべてのことがおできになります。この杯をわたしから取り除いてください。いや、そうではなく、わたしの望むことではなく、あなたの望まれることを」と祈ったと記されている。

これは多くの人が、イエスの心中の葛藤と深い信仰を示す素晴らしい言葉だとしている。確かにそうだ。私の前にある苦しみは恐ろしい。できるなら避けたい。しかし、それが真実に必要とされるならば、それは受けなければならない。私の思いはどうでもよい、神の意志が実現されることが大切なのだ。……

だが、この話も実は無理がある。これを唱えている間、弟子たちは眠っていたと書かれている。では誰がこの言葉を聞いたのか。日本の民話でも「その怪物を見た者は皆帰らぬ者となった」というのがよくあるが、「では誰がその怪物を見たと証言したのか」ということになる。それと同じだ。つまり、残念ながら、創作の可能性が高いことになる。

このゲツセマネでの祈りの直後、イエスは逮捕される。

その際、大祭司一派を先導し、イエスを特定したのがユダだということになっている。

これもかなり支離滅裂な話で、わざわざイエスを特定するために大祭司たちがユダを雇うなどということは考えにくい。イエスがどこにいるかを把握し、集団の中の誰がイエス本人だったかを確定するために、わざわざスパイを雇うような危険行為をするということは、まず考えられない。エルサレムはそんな広い土地ではないし、イエスたちの行動は神出鬼没なものではなかった。

「ユダの裏切り」についてはかなり多くの学者が、虚構だと疑っているようである。ユダはイエス・サークルの金庫番で、おそらく「右腕」的存在だった(前島誠氏の分析では、最後の晩餐でイエスに次ぐ席次に着いている)。「イスカリオテ」の意味は未確定だが、前島氏は「都会風の」と解いている。ガリラヤ出身者が大半だった弟子たちの中で、エルサレム出身だったのかもしれない。

これは想像だが、イエスはエルサレムに拠点を作ろうとしていて、ユダがそのための土地を取得する交渉役になっていた(土地うんぬんの話はマタイや使徒行伝に出てくる)。しかし何かの行き違いがあって事態は進捗せず、この時の過ぎ越しの食事も、あまり親しくない支援者のもとでしなければならなかった(だから泊まらずに退去した)。それをイエスはかなりきつい言葉で叱責した。ユダの方もそれに憤りを抱いた。それが「裏切り」というような疑惑になったのではないか。また、このエルサレム拠点化は、イエスと彼の間で内密に進められたもので、それが他の弟子たちの猛反発を買って、「裏切り者」のレッテルが貼られた可能性もある。あるいはユダとそれに連なる何人かの弟子たちは、他の弟子たちとは異なる活動プラン――ガリラヤを捨ててエルサレムに活動拠点を移すこと――を持っていたため、バッシングの対象になったのかもしれない。

いや、もっと単純に、ユダはイエスの「最高位の弟子」だったが、いろいろな経緯の中で、イエスとユダとの間に、何らかの思いの行き違い、感情のトラブルがあったかもしれない。どういう集団であれ、そういったことはありがち、というか、ないのが逆におかしいくらいに当たり前のことだ。イエスはユダに過剰な期待を抱き、ユダはイエスに過剰な夢をつむぎ、それがもとで二人の間には行き違いが生じた。そこで生じたイエスのユダに対する苛立ちを、他の弟子たちは増幅して受け取り、それが結局は「裏切り」という物語になった。そういうことなのだろう。

逮捕されたイエスは、最初に大祭司たちから、そして次にピラトから尋問を受け、死刑宣告されるのだが、こうした尋問が細かく述べられているのもおかしい。イエスの関係者がそうした場に入り込めるわけはないから、いったい誰の証言なのか(まあ、アリマタヤのヨセフといった社会的地位のある「隠れ信奉者」がいたという可能性はないではないから、大祭司とのやりとりくらいは伝わったかもしれない。だが、ピラトの尋問までを目撃できたかとなると非常に疑わしい)。

そして最大の謎は、なぜイエスはユダヤ教冒涜による死刑(石打ち)ではなく、「ローマへの反逆罪」による死刑(十字架刑)となったのか、である。そのあたりの経緯を受難物語はごちゃごちゃと書いているが、あまり説得力はない。研究者たちも首をひねるところである。

一点だけ紹介しておけば、イエスを殺そうとしたのは大祭司カイアファ(カヤパ)らユダヤ教神官勢力であって、ローマ総督府は消極的だったという受難物語の観点は、ローマ権力に宥和的な姿勢を取ろうとした初期キリスト教徒の意図を反映したものだという説が有力のようである。悪いのはローマではなくユダヤ教神官だということである。この見方は「神の子を殺したのはユダヤ人たちだ」という説となってその後のユダヤ人差別に利用された。

ピラトがイエスを死刑にするのをためらって、バラバとイエスのどちらを釈放するか群衆に判断させたというエピソードも、かなりわけがわからない。田川先生はローマ総督府が祭りごとに罪人を赦免したといった記録はなく、これはローマ総督府の罪を軽減させようという受難物語作者の意図ではないかと指摘している。

大祭司たちが群衆を煽動し、イエスを断罪させたというのも、早朝にそんな群衆がどこから湧いてきたのか疑問である。要するに、このあたりの話は、あまりにもフィクション的過ぎるのである。

* * *

どうもかなり滅茶苦茶な物語だということが、ご理解いただけるだろうか。

だから、「すべて創作」と割り切れれば簡単である。イエスは宗教批判を含む強烈な活動をしていた、だから宗教権力に捕まり、どさくさにまぎれて「反逆罪」を宣告された。それだけのこと、というなら話は早い。

だが、そうすると、イエスの意図の大切な部分が失われるように思える。

それに、この受難物語のうち、「過ぎ越し祭の最中の刑死」は、どうもいろいろな史料に伝承として登場するので、本当らしい。また、共観福音書などを知らなかったパウロが「最後の晩餐」の話を書き留めていることから、これもかなり早くに成立し、広く知られた伝承であるらしい。

結局、いろいろな人がいろいろと想像するしかないわけだが、まあ、最低限のストーリーラインを尊重するとすれば、こういうことにならないだろうか。

過ぎ越しの祭りに、ピラトはユダヤ人たちへの嫌がらせを兼ねて、バラバほか2名を「ローマに対する反逆人」として処刑しようとしていた。しかしこのバラバは神官たちにとってはどういう理由でか、殺してほしくない人間だった(反ローマ活動家だったか単なる盗賊だったかは不明だが)。そこで神官たちは、日頃憎んでいたイエスを逮捕して、代わりに処刑させようとした。だから祭りの最中の逮捕といった異例中の異例の事態が起こった。神官たちとピラトの間にどういう交渉があったかは謎である。大祭司カイアファは、裁判など開くつもりはなく、ただイエスが何を言うのかと好奇心でからかって、ピラトに引き渡しただけであり、ピラトは大祭司からの何らかの利益供与(政治的譲歩か賄賂)があって、バラバの身代わりをイエスにさせた。熱心党(独立活動家)とも絡んでいるらしい、アヤシイ奴なら、まあ別に殺しといて損はない。嫌がらせには充分なる。

一方、イエスはそのことをわかっていた。最初に啓示を受けた時点から、「石打ちによるひそかな殺戮」ではなく、十字架上の「見せびらかされた残虐な死」で自分が死ぬことを。

それは自分に差し出された杯だったのだ。

受難物語の時系列的いい加減さを改めて見ておくと、

・仮庵祭(3月)にエルサレムに入る。神殿を見回ってベタニアに退出。

・次の日、エルサレム再入城、空腹を覚え、実のないイチジクを呪う。

・神殿での破壊行動。帰途、イチジクが枯れている。

・過ぎ越し祭(10月)の二日前、神官たちがイエス殺害計画を立てる。

・過ぎ越し祭初日の晩餐

・その夜、ゲツセマネでの祈り。逮捕。

・大祭司の徹夜での尋問

・次の朝、ピラトの尋問、処刑。埋葬。

イチジクの実うんぬんの記述があるから、神殿での破壊行動は初夏か秋でないとおかしい。また、狼藉事件が直接の逮捕の契機となったのなら、それは過ぎ越し祭の直前でなければおかしい。

いや、そもそも、イエスの逮捕・処刑が過ぎ越し祭の最中というのも、非常に不自然である。祭りの最中は、公務は休みだし、大祭司館での裁判なども開かれるわけがない。ローマの出先機関はユダヤ教には関係ないとしても、ピラトが民衆が祭りを楽しんでいる時に政治犯処刑などをするというのも、いささか変である。祭りに水を差す嫌がらせということなのだろうか。

* * *

この奇矯な受難物語を、しばらく順に追っていくことにする。

まずは、「神殿での破壊行動」。破壊行動などというと格好がいいが、むしろ「狼藉」である。

《イエスは神殿に入り、神殿で売り買いしていた者たちを追い出し始め、両替人たちの台とハトを売る者たちの腰掛けをひっくり返した。だれにも神殿を通って器物を運ぶことを許さなかった。彼は言った、「『わたしの家はあらゆる民族のための祈りの家と呼ばれるだろう』と書かれていないだろうか。それなのにあなた方は、それを強盗たちの巣にしてしまった!」 祭司長たちと律法学者たちはこれを聞いて、どうやって彼を滅ぼそうかと探り求めた。というのは、群衆がみなその教えに驚いていたので、彼らは彼を恐れていたからである。》(マルコ11:15-18)

両替とは、神殿に供えるために、汚れたローマ通貨をイスラエル通貨に交換すること。ハトは、あまり高価ではない供物である。

赤穂の殿様以上にちゃちい狼藉である。確かにサドカイ派の神官たちは、宗教権力を私物化し、民衆を搾取して豪勢な暮らしをしていた。しかし、神殿の商人たちは、そういった腐敗した権力者ではなかろう。寺院の前の線香売りに喧嘩を売るようなものである。

マルコでは、ベタニアからやってきて、空腹を覚え、「季節ではない」イチジクに近寄ってそれに実がないことを怒って呪い枯らしてしまうという逸話にはさまれている。素直に読むと、腹が減っていて、むしゃくしゃしていたというふうに読めなくもない。前島誠氏もそういうことを匂わせているが、それは少し下げすぎのような気がする。イエスは結構頻繁に断食をしていただろうし。

神官たちが即座に逮捕しなかったのは群衆がイエスを支持していたからだというのも、こじつけくさい。神殿で狼藉をしたなら、どうあろうと即拘束となるのが普通である。結局、イエスは神殿の端っこの方で乱暴狼藉をして、さっと逃げたということではあるまいか。

逃げたのは、逮捕が恐かったからではないだろう。むしろ、この程度で捕まると、鞭打ち程度で済んでしまうかもしれない。最悪、死刑となっても、こっそりと闇から闇に葬られてしまう可能性もある。それでは困る。

イエス一派が、エルサレムで民衆の広い支持を受けていたという様子はない。入城の際の熱狂は、仮庵祭の情景をパクった創作だろうと考えられている。「エルサレム、エルサレム、……わたしは幾たびお前らの子らを集めようとしたことか。だがお前らは応じなかった!」と呪っているくらいだから、あまり信者は増えなかった。エルサレムという「中央」意識を持つ人々が、簡単にガリラヤの田舎者集団を受け入れるはずはないだろう。おそらく、「あのバプテスマのヨハネの一派ね」くらいの受け取り方ではなかったろうか。

《過ぎ越しと種なしパンの祭りの二日前になった。そこで祭司長たちと律法学者たちは、どうしたら策略によって彼を捕まえて殺すことができるかを探り求めていた。というのは、彼らはこう言っていたからである。「祭りの間はいけない。民の暴動が起きるかも知れないからだ」。》(マルコ14:1-2)

これも奇妙な記述である。実際は、イエスの逮捕と死刑は過ぎ越し祭の最中となった。神官たちはその前に殺してしまおうと思ったが、できなかったということらしい。しかし、エルサレムがいくら大都市だといっても、神官たちがイエスを探し当てられないということはないだろう。ここには、何か変な「いきさつ」が隠されている。

有名な「最後の晩餐」の部分も、かなり時系列は歪められている。

この晩餐は、別にイエスが弟子に別れを告げるためにもうけたものではない。過ぎ越しの祭りの恒例行事であり、イエスたちもそれを行なったということである。

《彼らが食事をしていると、イエスはパンを取り、祝福してからそれを裂き、彼らに与えてこう言った。「取って、食べなさい。これはわたしの体だ」。杯を取り、感謝をささげてから、彼らに与えた。彼らは皆その杯から飲んだ。彼は彼らに言った、「これは新しい契約のためのわたしの血だ。それは多くの人のために注ぎ出されるのだ。本当にはっきりとあなた方に告げる。神の王国においてそれを新たに飲むその日まで、わたしはもはやブドウの木の産物を飲むことはない」。賛美の歌を歌ってから、彼らはオリーブ山へと出て行った。》(マルコ14:22-26)

前島誠氏はこれを現行のユダヤ教の「過ぎ越し祭の食事儀礼」と比較して論考しているが、「パンを裂く」のは食事の前の儀礼、杯を取って感謝を捧げるのは食事後の「第三の杯」であって、これを受難物語は「一連の動作のように記述している」としている(『ナザレ派のイエス』249頁)。ついでに言えば、キリスト教徒が「パンを祝福した」と受け取るのは間違いで、ユダヤ教で唯一祝福されるのは神でなければならないとのことである。

ここでイエスが発言した「これは私の体だ」「これは私の血だ」というのが、その後キリスト教の最大の秘義となる聖体拝領の由緒になっているわけだが、どうもこれもすんなりとは受け取れない。多くの人が指摘するように、これは「人肉食」(カニバリズム)である。人であるか神の子であるかにかかわらず、その体を食べ、血を飲むのは、少なくとも東洋のわれわれにとっては信じがたいし、失礼ながら気持ちが悪い。キリストの死を「犠牲の子羊」とする初期キリスト教の思想があったためだとしても、ここまでやる必要があるだろうか。あのイエスがこのようなことを本当に言ったのだろうか。(ちなみにパウロもこの伝承を伝えている[Ⅰコリ11:23-25]ので、これは福音書成立より早い、かなり初期の伝承であるらしい。)

穏当に考えれば、イエスの意図は、「俺はこれから残虐な刑を受けて死ぬ。そこで蹂躙される肉体、これ見よがしに流される血を、お前たちは覚えておいてほしい。この過ぎ越しの種なしパンを食べ、出来立ての葡萄酒を飲む時に、それを思い出してほしい」ということなのだろう。

もともと過ぎ越しの祭りは、エジプトを逃れた際の父祖たちの苦労を思い起こす儀式だった。祖先たちの苦難を思い出し心に刻むことが、ユダヤの民の宗教儀式の要諦だった。だからイエスも、弟子たちに、過ぎ越しのパンと葡萄酒を通して、自分の命を賭した行動のことを思い出してもらいたかった。まあ、あえて難癖をつければ、その後復活するのだから、ここまで言う必要もなかったと言えるかもしれない。しかし、やはりもうすぐ殺されることを予見している身には、あふれる感情もあっただろう。

それが初期キリスト教の「犠牲の子羊」神話と結びついて、「犠牲の肉と血」に読み替えられてしまった。最初に読み替えた人は象徴的な意味を含ませたかったのだろうが、それが実体的に受け取られて、「人肉食」というおぞましい意味の儀式になった。そう考えると、この読み替えは、イエスからキリスト教が作られるという、何とも言い難い歴史的経緯を、最も典型的に(戯画的にと言うと失礼過ぎるのでそうは言わないことにする)表徴するものと言えるかもしれない。

なお、前島誠氏は、この「ブドウ酒を飲まない」という宣言を、「“ナジルびと”になる誓い」(願立て)と捉え、イエスはこの夜に逮捕・死刑になるとは思っていなかったのではないかと指摘している。非常に面白い指摘だが、イエスはその夜ではなくとも、もうすぐ殺されると思っていたのは確かなように思える。

過ぎ越しの食事をした後は普通はその家に泊まるのが慣わしだそうだが、イエス一行は、なぜかそこを後にした。そして、「ゲツセマネの祈り」の場面になる。

イエスは弟子から離れて一人で、「アッバ(父さん)、あなたにはすべてのことがおできになります。この杯をわたしから取り除いてください。いや、そうではなく、わたしの望むことではなく、あなたの望まれることを」と祈ったと記されている。

これは多くの人が、イエスの心中の葛藤と深い信仰を示す素晴らしい言葉だとしている。確かにそうだ。私の前にある苦しみは恐ろしい。できるなら避けたい。しかし、それが真実に必要とされるならば、それは受けなければならない。私の思いはどうでもよい、神の意志が実現されることが大切なのだ。……

だが、この話も実は無理がある。これを唱えている間、弟子たちは眠っていたと書かれている。では誰がこの言葉を聞いたのか。日本の民話でも「その怪物を見た者は皆帰らぬ者となった」というのがよくあるが、「では誰がその怪物を見たと証言したのか」ということになる。それと同じだ。つまり、残念ながら、創作の可能性が高いことになる。

このゲツセマネでの祈りの直後、イエスは逮捕される。

その際、大祭司一派を先導し、イエスを特定したのがユダだということになっている。

これもかなり支離滅裂な話で、わざわざイエスを特定するために大祭司たちがユダを雇うなどということは考えにくい。イエスがどこにいるかを把握し、集団の中の誰がイエス本人だったかを確定するために、わざわざスパイを雇うような危険行為をするということは、まず考えられない。エルサレムはそんな広い土地ではないし、イエスたちの行動は神出鬼没なものではなかった。

「ユダの裏切り」についてはかなり多くの学者が、虚構だと疑っているようである。ユダはイエス・サークルの金庫番で、おそらく「右腕」的存在だった(前島誠氏の分析では、最後の晩餐でイエスに次ぐ席次に着いている)。「イスカリオテ」の意味は未確定だが、前島氏は「都会風の」と解いている。ガリラヤ出身者が大半だった弟子たちの中で、エルサレム出身だったのかもしれない。

これは想像だが、イエスはエルサレムに拠点を作ろうとしていて、ユダがそのための土地を取得する交渉役になっていた(土地うんぬんの話はマタイや使徒行伝に出てくる)。しかし何かの行き違いがあって事態は進捗せず、この時の過ぎ越しの食事も、あまり親しくない支援者のもとでしなければならなかった(だから泊まらずに退去した)。それをイエスはかなりきつい言葉で叱責した。ユダの方もそれに憤りを抱いた。それが「裏切り」というような疑惑になったのではないか。また、このエルサレム拠点化は、イエスと彼の間で内密に進められたもので、それが他の弟子たちの猛反発を買って、「裏切り者」のレッテルが貼られた可能性もある。あるいはユダとそれに連なる何人かの弟子たちは、他の弟子たちとは異なる活動プラン――ガリラヤを捨ててエルサレムに活動拠点を移すこと――を持っていたため、バッシングの対象になったのかもしれない。

いや、もっと単純に、ユダはイエスの「最高位の弟子」だったが、いろいろな経緯の中で、イエスとユダとの間に、何らかの思いの行き違い、感情のトラブルがあったかもしれない。どういう集団であれ、そういったことはありがち、というか、ないのが逆におかしいくらいに当たり前のことだ。イエスはユダに過剰な期待を抱き、ユダはイエスに過剰な夢をつむぎ、それがもとで二人の間には行き違いが生じた。そこで生じたイエスのユダに対する苛立ちを、他の弟子たちは増幅して受け取り、それが結局は「裏切り」という物語になった。そういうことなのだろう。

逮捕されたイエスは、最初に大祭司たちから、そして次にピラトから尋問を受け、死刑宣告されるのだが、こうした尋問が細かく述べられているのもおかしい。イエスの関係者がそうした場に入り込めるわけはないから、いったい誰の証言なのか(まあ、アリマタヤのヨセフといった社会的地位のある「隠れ信奉者」がいたという可能性はないではないから、大祭司とのやりとりくらいは伝わったかもしれない。だが、ピラトの尋問までを目撃できたかとなると非常に疑わしい)。

そして最大の謎は、なぜイエスはユダヤ教冒涜による死刑(石打ち)ではなく、「ローマへの反逆罪」による死刑(十字架刑)となったのか、である。そのあたりの経緯を受難物語はごちゃごちゃと書いているが、あまり説得力はない。研究者たちも首をひねるところである。

一点だけ紹介しておけば、イエスを殺そうとしたのは大祭司カイアファ(カヤパ)らユダヤ教神官勢力であって、ローマ総督府は消極的だったという受難物語の観点は、ローマ権力に宥和的な姿勢を取ろうとした初期キリスト教徒の意図を反映したものだという説が有力のようである。悪いのはローマではなくユダヤ教神官だということである。この見方は「神の子を殺したのはユダヤ人たちだ」という説となってその後のユダヤ人差別に利用された。

ピラトがイエスを死刑にするのをためらって、バラバとイエスのどちらを釈放するか群衆に判断させたというエピソードも、かなりわけがわからない。田川先生はローマ総督府が祭りごとに罪人を赦免したといった記録はなく、これはローマ総督府の罪を軽減させようという受難物語作者の意図ではないかと指摘している。

大祭司たちが群衆を煽動し、イエスを断罪させたというのも、早朝にそんな群衆がどこから湧いてきたのか疑問である。要するに、このあたりの話は、あまりにもフィクション的過ぎるのである。

* * *

どうもかなり滅茶苦茶な物語だということが、ご理解いただけるだろうか。

だから、「すべて創作」と割り切れれば簡単である。イエスは宗教批判を含む強烈な活動をしていた、だから宗教権力に捕まり、どさくさにまぎれて「反逆罪」を宣告された。それだけのこと、というなら話は早い。

だが、そうすると、イエスの意図の大切な部分が失われるように思える。

それに、この受難物語のうち、「過ぎ越し祭の最中の刑死」は、どうもいろいろな史料に伝承として登場するので、本当らしい。また、共観福音書などを知らなかったパウロが「最後の晩餐」の話を書き留めていることから、これもかなり早くに成立し、広く知られた伝承であるらしい。

結局、いろいろな人がいろいろと想像するしかないわけだが、まあ、最低限のストーリーラインを尊重するとすれば、こういうことにならないだろうか。

過ぎ越しの祭りに、ピラトはユダヤ人たちへの嫌がらせを兼ねて、バラバほか2名を「ローマに対する反逆人」として処刑しようとしていた。しかしこのバラバは神官たちにとってはどういう理由でか、殺してほしくない人間だった(反ローマ活動家だったか単なる盗賊だったかは不明だが)。そこで神官たちは、日頃憎んでいたイエスを逮捕して、代わりに処刑させようとした。だから祭りの最中の逮捕といった異例中の異例の事態が起こった。神官たちとピラトの間にどういう交渉があったかは謎である。大祭司カイアファは、裁判など開くつもりはなく、ただイエスが何を言うのかと好奇心でからかって、ピラトに引き渡しただけであり、ピラトは大祭司からの何らかの利益供与(政治的譲歩か賄賂)があって、バラバの身代わりをイエスにさせた。熱心党(独立活動家)とも絡んでいるらしい、アヤシイ奴なら、まあ別に殺しといて損はない。嫌がらせには充分なる。

一方、イエスはそのことをわかっていた。最初に啓示を受けた時点から、「石打ちによるひそかな殺戮」ではなく、十字架上の「見せびらかされた残虐な死」で自分が死ぬことを。

それは自分に差し出された杯だったのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます