Up In The Blues / 高橋達也と東京ユニオン

シャープやニューハードと並ぶビッグバンドの雄、東京ユニオンを率いた高橋達也が亡くなって早いもので6年が経つ。ベテランが参加するライブを聴きに行くと、この東京ユニオンのOBが多いのにびっくりする。ハーマンやケントンオーケストラが新人養成するバンドであったがこの東京ユニオンもその役を果たしてきたのかもしれない。

80年代の全盛期に病に倒れ、オーケストラは突然の解散となったが、その間多くの名演を残した。80年にはモントルーに続いて、モンタレージャズフェスティバルにも参加し海外にも名を馳せた。その時、ハービーハンコックらと共演したアルバム“Black Pearl”を残し、時代を先取りしたビッグバンドであることを確固たるものにした。

その年のスイングジャーナルの12月号では表紙の写真を飾った。当時のスイングジャーナルは厚かった。日本のジャズアルバムの売上はアメリカのそれを凌ぎ、世界のジャズを日本が引っ張っていた時代であった。

しかし、そのアメリカ対座中にクラブ主演をした時に、8ビートよりも4ビートの方がお客にうけたという。俄かファンはその時の流行に迎合するが、根っからのファンは案外保守的なのかもしれない。事実、新しいフュージョン系と合わせて、メインストリームジャズも根強いファンに支えられていた

ジャズファンというものは、自分の好きなジャズを聴くためには知らず知らずの内にこだわりを持ってくる。好きなミュージシャンやスタイルを見定め、まずはレコードを集めだす。似たようなアルバムがあると、そちらにも手を出す。

レコードで満足できないとなると、ライブにも出掛ける。昔は、海外から有名ミュージシャンが多数来日した。大きなステージで憧れのミュージシャンの演奏を生で聴けた喜びが半分、何となくレコードで聴いた良さをステージでは感じられなかったこともあった。今のように小さなライブハウスでじっくりというのはなかなか経験できなかった。

その内勝手がわかってくると、この2人が共演したら面白そうだという想いを馳せることもあった。まるで自分がプロデューサーになった気分になって一人悦に入っていたものだ。

音にもこだわるようになるとオーディオ装置も段々大掛かりになる。ジャズ喫茶に負けない音が出るようになっても、それをなかなか大音量で楽しむ環境を手に入れるのは大変だ。

でも凡人ができるのはここまで。

自宅にミュージシャンを呼んだり、自分の好みの演奏をしてもらったり、はたまたその模様をプライベートで録音できたりするのは、ほんの一握りの金持ちの趣味人しか実現できない。

以前、俳優の藤岡琢也がプロデュースしたアルバムを紹介したが、このような作品が出来上がれば最高だ。

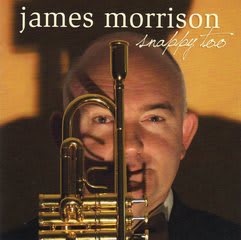

大阪に、ドクターモローと言われたジャズファンのドクターがいた。M.R.MORROW RECORDというレーベルも作っていた程のファンだったそうだが、そのドクターモローこと、両角氏が東京ユニオンをプロデュースしたアルバムがこのアルバムだ。録音は、モンタレーに出演して一段と盛り上がった1980年の12月。

一曲目からオーソドックスなベイシーライクなサウンドが心地よい。ビッグバンドには珍しいバイブがどの曲にも加わっている。リズムセクションは曲によってレギュラーメンバー以外に、ジミー竹内や、荒川康男などを使い分ける。曲は、両角氏に捧げたオリジナルDR.MORRO以外は、スタンダートや有名ジャズメンのオリジナル。原曲が思い浮かぶものもあるが、アレンジは前田憲男が中心に、オリジナルのレスターのソロをアンサンブルに組み入れた曲もある。バットビューティフルでは若き堀恵二の熱っぽいアルトも光る。

スイングジャーナルでも大きく取り上げられ、五つ星に輝いた“Black Pearl”と較べて、このアルバムは果たして何枚売れたかは分からない。東京ユニオンの別の顔を今このように楽しむことができるのも、自らプロデュースを買って出る程の熱心なジャズファンが居たお蔭だ。

1. Up In The Blues Freddie Green 6:18

2. But Beautiful Jimmy Van Heusen 4:13

3. I’m a Lover Herb Ellis 3:51

4. Blue Lester Lester Young 9:24

5. You Stepped Out Of A Dream Nacio Herb Brown 4:45

6. Soft Shoe Ray Brown 4:14

7. Dr. Morrow Masashige Fujio 4:37

8. All Heart Billy Strayhorn 4:34

9. Satin Doll Duke Ellington

高橋 達也 (ts)

多田 義文 (tp)

竹田 恒夫 (tp)

大坂 潔 (tp)

河東 伸夫 (tp.flh)

西山 健治 (tb)

松本 治 (tb)

松林 辰郎 (tb)

山崎 通晴 (btb)

堀 恵二 (as)

柳沼 寛 (as,fl)

森口 則夫 (ts)

多田 賢一 (bs)

中村 秀樹 (ds)

金山 正浩 (elb)

Guest

大井 貴司 (vib)

杉本 喜代司 (g)

前田 憲男 (org)

ジミー 竹内 (ds)

石松 元 (ds)

荒川 康男 (b)

河上 修 (b)

小泉 信美雄 (b)

Produced by 両角 龍一 & 五野 洋

Recorded at Polydor Studio Tokyo in December 1980, February 1981

シャープやニューハードと並ぶビッグバンドの雄、東京ユニオンを率いた高橋達也が亡くなって早いもので6年が経つ。ベテランが参加するライブを聴きに行くと、この東京ユニオンのOBが多いのにびっくりする。ハーマンやケントンオーケストラが新人養成するバンドであったがこの東京ユニオンもその役を果たしてきたのかもしれない。

80年代の全盛期に病に倒れ、オーケストラは突然の解散となったが、その間多くの名演を残した。80年にはモントルーに続いて、モンタレージャズフェスティバルにも参加し海外にも名を馳せた。その時、ハービーハンコックらと共演したアルバム“Black Pearl”を残し、時代を先取りしたビッグバンドであることを確固たるものにした。

その年のスイングジャーナルの12月号では表紙の写真を飾った。当時のスイングジャーナルは厚かった。日本のジャズアルバムの売上はアメリカのそれを凌ぎ、世界のジャズを日本が引っ張っていた時代であった。

しかし、そのアメリカ対座中にクラブ主演をした時に、8ビートよりも4ビートの方がお客にうけたという。俄かファンはその時の流行に迎合するが、根っからのファンは案外保守的なのかもしれない。事実、新しいフュージョン系と合わせて、メインストリームジャズも根強いファンに支えられていた

ジャズファンというものは、自分の好きなジャズを聴くためには知らず知らずの内にこだわりを持ってくる。好きなミュージシャンやスタイルを見定め、まずはレコードを集めだす。似たようなアルバムがあると、そちらにも手を出す。

レコードで満足できないとなると、ライブにも出掛ける。昔は、海外から有名ミュージシャンが多数来日した。大きなステージで憧れのミュージシャンの演奏を生で聴けた喜びが半分、何となくレコードで聴いた良さをステージでは感じられなかったこともあった。今のように小さなライブハウスでじっくりというのはなかなか経験できなかった。

その内勝手がわかってくると、この2人が共演したら面白そうだという想いを馳せることもあった。まるで自分がプロデューサーになった気分になって一人悦に入っていたものだ。

音にもこだわるようになるとオーディオ装置も段々大掛かりになる。ジャズ喫茶に負けない音が出るようになっても、それをなかなか大音量で楽しむ環境を手に入れるのは大変だ。

でも凡人ができるのはここまで。

自宅にミュージシャンを呼んだり、自分の好みの演奏をしてもらったり、はたまたその模様をプライベートで録音できたりするのは、ほんの一握りの金持ちの趣味人しか実現できない。

以前、俳優の藤岡琢也がプロデュースしたアルバムを紹介したが、このような作品が出来上がれば最高だ。

大阪に、ドクターモローと言われたジャズファンのドクターがいた。M.R.MORROW RECORDというレーベルも作っていた程のファンだったそうだが、そのドクターモローこと、両角氏が東京ユニオンをプロデュースしたアルバムがこのアルバムだ。録音は、モンタレーに出演して一段と盛り上がった1980年の12月。

一曲目からオーソドックスなベイシーライクなサウンドが心地よい。ビッグバンドには珍しいバイブがどの曲にも加わっている。リズムセクションは曲によってレギュラーメンバー以外に、ジミー竹内や、荒川康男などを使い分ける。曲は、両角氏に捧げたオリジナルDR.MORRO以外は、スタンダートや有名ジャズメンのオリジナル。原曲が思い浮かぶものもあるが、アレンジは前田憲男が中心に、オリジナルのレスターのソロをアンサンブルに組み入れた曲もある。バットビューティフルでは若き堀恵二の熱っぽいアルトも光る。

スイングジャーナルでも大きく取り上げられ、五つ星に輝いた“Black Pearl”と較べて、このアルバムは果たして何枚売れたかは分からない。東京ユニオンの別の顔を今このように楽しむことができるのも、自らプロデュースを買って出る程の熱心なジャズファンが居たお蔭だ。

1. Up In The Blues Freddie Green 6:18

2. But Beautiful Jimmy Van Heusen 4:13

3. I’m a Lover Herb Ellis 3:51

4. Blue Lester Lester Young 9:24

5. You Stepped Out Of A Dream Nacio Herb Brown 4:45

6. Soft Shoe Ray Brown 4:14

7. Dr. Morrow Masashige Fujio 4:37

8. All Heart Billy Strayhorn 4:34

9. Satin Doll Duke Ellington

高橋 達也 (ts)

多田 義文 (tp)

竹田 恒夫 (tp)

大坂 潔 (tp)

河東 伸夫 (tp.flh)

西山 健治 (tb)

松本 治 (tb)

松林 辰郎 (tb)

山崎 通晴 (btb)

堀 恵二 (as)

柳沼 寛 (as,fl)

森口 則夫 (ts)

多田 賢一 (bs)

中村 秀樹 (ds)

金山 正浩 (elb)

Guest

大井 貴司 (vib)

杉本 喜代司 (g)

前田 憲男 (org)

ジミー 竹内 (ds)

石松 元 (ds)

荒川 康男 (b)

河上 修 (b)

小泉 信美雄 (b)

Produced by 両角 龍一 & 五野 洋

Recorded at Polydor Studio Tokyo in December 1980, February 1981