California Shower / Sadao Watanabe

人生80年の時代、40代はまだ折り返し点。何の仕事をしていても一番脂がのった時期だ。

しかし、40代も終盤を迎えると次第に今後のことを考えるようになる。今の仕事をこのまま続けるか、心機一転新たなチャレンジをするか、あるいは本当に自分のやりたいことをやるのか・・・。

自分自身を振り返っても、40代の最後はそんなことを悩んだ時期があった。

ペッパーアダムスは、ソリストとしての自分にもう一度チャレンジする道を選んで、サドメルのオーケストラを辞めた。

辞めてから半年経った1978年3月、ミンガスとのレコーディングセッションを終えたペッパーアダムスは久々に楽器を新調し、旅行を楽しみ、時には仲間とのギグをしながらゆっくりした日々を過ごしていた。そして4月になると久々に西海岸を訪れ、古い友人と旧交を温めていた。

一方で、同じ時期の3月西海岸のロスアンジェルスのスタジオでは渡辺貞夫が新アルバムの録音のために、色々策を詰めていた。

そして、6月に満を持してアダムスが彼としては自分でも会心の出来と評価するアルバム”Reflectory”を録音することに。やっと自分が思うようにプレーできたアルバムだった。

その時、渡辺貞夫も録音を終えて日本に戻り、新アルバムの発売を記念した国内ツアーの準備に追われていた。

その時の渡辺貞夫のアルバムが、この「カリフォルニアシャワー」である。

ナベサダが、フュージョン路線に踏み出したのは、前年に作られた「マイディアライフ」。同じ名前のFM番組を1972年からその時すでに5年続けていた。そのタイトル曲がアルバムタイトルにもなったが、その前のテレビ番組「ミュージックブレーク」のテーマ曲もあり、他の曲はナベサダが自ら旅したアフリカを素材にした曲が多かった。

自身の色々な曲を、アメリカの新進気鋭のフュージョン系のメンバーを起用して料理したが、せっかくの料理人の腕前を生かせず今一つ中途半端だった出来ともいる。

しかし、これで新路線に手応えを感じたのか、翌年さらに一歩進めて取り組んだのがこのアルバムだった。前作との違いは、デイブグルーシンとがっぷり組んだ事だろう。キーボードだけでなく、作編曲にもグルーシンを多用し、自ら手掛けたのは2曲だけである。

グルーシンのフュージョンの音作りは、ラリーローゼンと立ち上げたGRP(Grusin Rosen Production)でスタートし、すでに6年が経っていた。このナベサダのアルバムは、リーリトナーをはじめとしたGRPに関係するメンバーが全面的に協力し、音作りはデイブグルーシンがプロデュースしたものであった。ナベサダとグルーシンが、双方の技を出し切った本格的なコラボの成果である。

グルーシンのサウンドは、電子楽器や多様なリズムを組み合わせたいわゆるフュージョンサウンドではあるが、何か人間味を感じる心地よさがあった。ジャズが持つファジーな演奏の良さの伝統を引き継いでいたのだろう。

一方のナベサダは、生真面目にグルーシンの新たな料理法に自分のプレーを合わせていった。グルーシンが、録音をしている時、これはOKと思ったテイクもナベサダはダメ出しをして何度もチャレンジをしたそうだ。

このアルバムは、2人の人間性が上手く噛み合った成果だろう。聴き慣れてしまったせいもあるが、一曲目から一段と温かみを感じるメロディアスでリズミカルなこなれたサウンドが続く。

ジャズのアルバムというと普通は数千枚単位、一万枚も売れればヒット作だろう。このカリフォルニアシャワーは、初日で数千枚、すぐに20万枚を超え、最終的には100万枚を超えてミリオンセラーになったという。あのサイドワインダーのリーモーガンやテイクファイブのブルーベックも真っ青だ。

テーマ曲は、男性化粧品のCMソングにもなり、町中でこのサウンドが溢れた。マス商品とヒット曲の相乗効果で両方が売れるという良き時代でもあった。

若い頃はバリバリのバップを吹いていたナベサダが、アメリカ留学から帰国後、ボサノバに取り組んだ。きっかけは渡米中ゲイリーマクファーランドとの交流で彼の音楽観の影響があったからという。このグルーシンとの出会いも多分大きな影響を受けたと思う。もっとも、ナベサダの場合は、一緒にプレーをしたミュージシャンは数知れず、それらのすべてが明日への糧になっているのだとは思う。だが、100万枚の成果を生み出す出会いはそうそうあるものではない。

片や、ペッパーアダムスは、それまでファンキーなプレーから、グッドマンやハンプトンと一緒のスイングまで、さらにウェストコーストからハードバップのど真ん中まで幅広くプレーしてきた。サドメル時代が長くビッグバンドの人と思われることも。さらに、レコーディングでは、フュージョンのバックもやった。

しかし、きっかけは何回かあったが、それらの中に自分のやりたい演奏を満足の行くまでできる機会は無かった。そして、今回の新アルバムで、やっと自分のイメージどおりのプレーを残せた。それは、けっして新たらしいものではなく、原点回帰をして20年前のストレートアヘッドな演奏に戻っていた。

一方のナベサダは、このアルバムでフュージョンという新しい世界に踏み出し、日本のフュージョンブームを引っ張る存在になった。

そして、もう一人の主役デイブグルーシンも、同じ6月にGRPが晴れて一プロダクションから新レーベルとして育って独立し、新たな展開がスタートした。

丁度、ジャズ界全体が、フュージョンブームとメインストリームの復活が交錯した時期でもあった。どの道を選ぶか迷ったプレーヤーやプロデューサーも多かったと思う。

ペッパーアダムスは1930年生まれ。3人はほぼ同じ世代で、この年アダムスは48歳、ナベサダは45歳、グルーシン44歳の時であった。3人3様で、新たなスタートを迎えた1978年6月であった。

アダムスは早くに逝ってしまったが、ナベサダの方は元気に今でもライブ活動を続けている。この12月はビッグバンドを編成して各地を回っていたようだが、残念ながら聴きには行けなかった。

人生終盤に近づいた81歳でまた新たな世界を見出しているのかもしれない。

デイブグルーシンがナベサダに関してコメントを残している。ナベサダのプレーを聴くと何をやっても誰かの影響を受けているような気がする。しかし、ナベサダのようなプレーをするミュージシャンは他に聴いた事がないと。この時に、すでにOne and onlyな存在になっていたのかも。

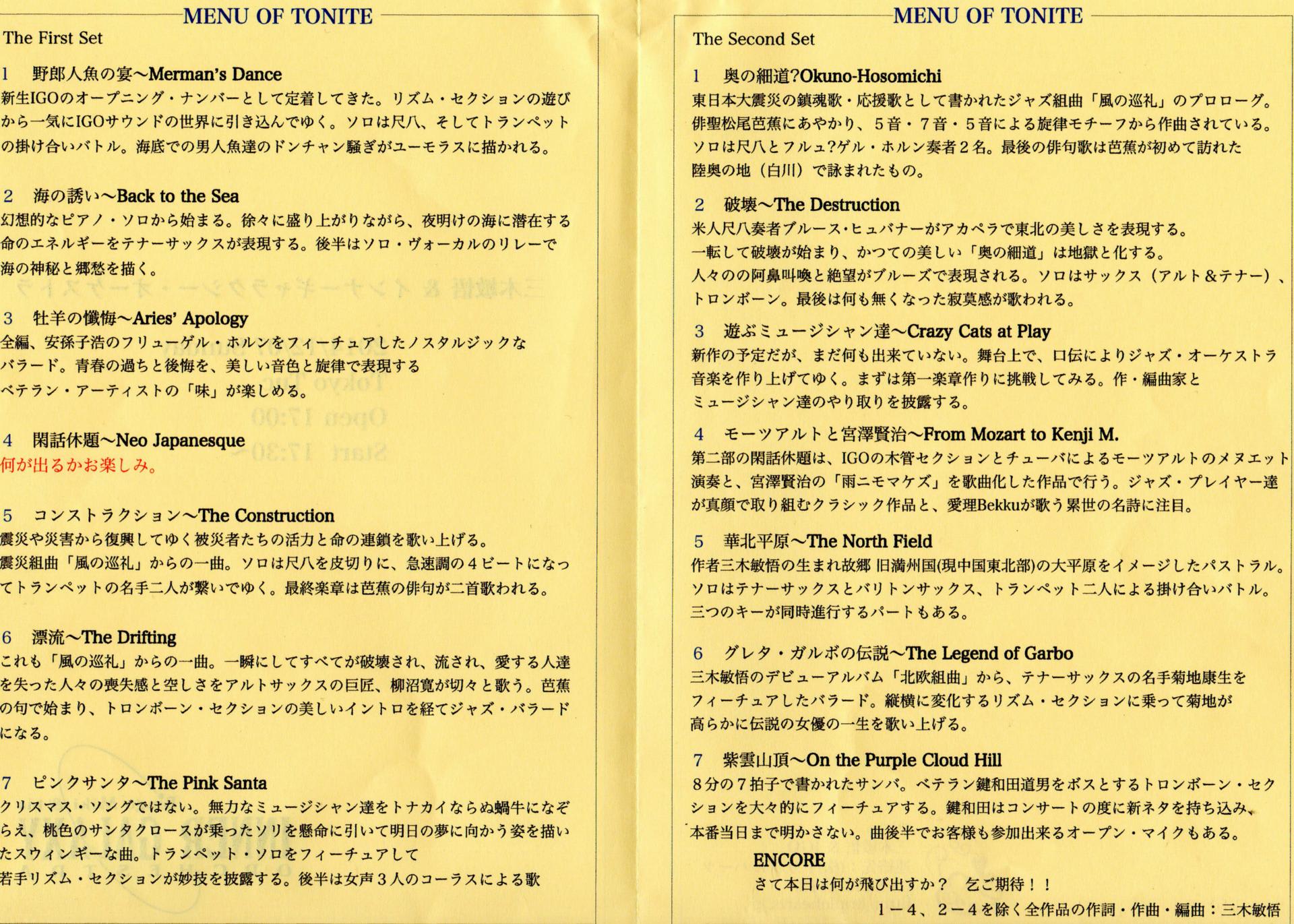

1. California Shower

2. Duo-Creatics

3. Desert Ride

4. Seventh High

5. Turning Pages of Wind

6. Ngoma Party

7. My Country

Sadao Watanabe (as, fl, sopranino, arr.)

Dave Grusin (Fender Rhodes, p,arr)

George Bohannon (tb)

Oscar Brashear (tp)

Ernie Watts (ts)

Paulinho Da Costa(congas, percussion)

Chuck Rainey (eb)

Lee Ritenour (g)

Harvey Mason (ds)

Produced by Kiyoski Itoh,Toshinari Koinuma,Yukio Morisaki

Recording Engineer Phil Schier

Arranged by Dave Grusin & Sadao Watanabe

Recorded at Record Plant and Westlake Audio, Los Angels, California、March 1978

人生80年の時代、40代はまだ折り返し点。何の仕事をしていても一番脂がのった時期だ。

しかし、40代も終盤を迎えると次第に今後のことを考えるようになる。今の仕事をこのまま続けるか、心機一転新たなチャレンジをするか、あるいは本当に自分のやりたいことをやるのか・・・。

自分自身を振り返っても、40代の最後はそんなことを悩んだ時期があった。

ペッパーアダムスは、ソリストとしての自分にもう一度チャレンジする道を選んで、サドメルのオーケストラを辞めた。

辞めてから半年経った1978年3月、ミンガスとのレコーディングセッションを終えたペッパーアダムスは久々に楽器を新調し、旅行を楽しみ、時には仲間とのギグをしながらゆっくりした日々を過ごしていた。そして4月になると久々に西海岸を訪れ、古い友人と旧交を温めていた。

一方で、同じ時期の3月西海岸のロスアンジェルスのスタジオでは渡辺貞夫が新アルバムの録音のために、色々策を詰めていた。

そして、6月に満を持してアダムスが彼としては自分でも会心の出来と評価するアルバム”Reflectory”を録音することに。やっと自分が思うようにプレーできたアルバムだった。

その時、渡辺貞夫も録音を終えて日本に戻り、新アルバムの発売を記念した国内ツアーの準備に追われていた。

その時の渡辺貞夫のアルバムが、この「カリフォルニアシャワー」である。

ナベサダが、フュージョン路線に踏み出したのは、前年に作られた「マイディアライフ」。同じ名前のFM番組を1972年からその時すでに5年続けていた。そのタイトル曲がアルバムタイトルにもなったが、その前のテレビ番組「ミュージックブレーク」のテーマ曲もあり、他の曲はナベサダが自ら旅したアフリカを素材にした曲が多かった。

自身の色々な曲を、アメリカの新進気鋭のフュージョン系のメンバーを起用して料理したが、せっかくの料理人の腕前を生かせず今一つ中途半端だった出来ともいる。

しかし、これで新路線に手応えを感じたのか、翌年さらに一歩進めて取り組んだのがこのアルバムだった。前作との違いは、デイブグルーシンとがっぷり組んだ事だろう。キーボードだけでなく、作編曲にもグルーシンを多用し、自ら手掛けたのは2曲だけである。

グルーシンのフュージョンの音作りは、ラリーローゼンと立ち上げたGRP(Grusin Rosen Production)でスタートし、すでに6年が経っていた。このナベサダのアルバムは、リーリトナーをはじめとしたGRPに関係するメンバーが全面的に協力し、音作りはデイブグルーシンがプロデュースしたものであった。ナベサダとグルーシンが、双方の技を出し切った本格的なコラボの成果である。

グルーシンのサウンドは、電子楽器や多様なリズムを組み合わせたいわゆるフュージョンサウンドではあるが、何か人間味を感じる心地よさがあった。ジャズが持つファジーな演奏の良さの伝統を引き継いでいたのだろう。

一方のナベサダは、生真面目にグルーシンの新たな料理法に自分のプレーを合わせていった。グルーシンが、録音をしている時、これはOKと思ったテイクもナベサダはダメ出しをして何度もチャレンジをしたそうだ。

このアルバムは、2人の人間性が上手く噛み合った成果だろう。聴き慣れてしまったせいもあるが、一曲目から一段と温かみを感じるメロディアスでリズミカルなこなれたサウンドが続く。

ジャズのアルバムというと普通は数千枚単位、一万枚も売れればヒット作だろう。このカリフォルニアシャワーは、初日で数千枚、すぐに20万枚を超え、最終的には100万枚を超えてミリオンセラーになったという。あのサイドワインダーのリーモーガンやテイクファイブのブルーベックも真っ青だ。

テーマ曲は、男性化粧品のCMソングにもなり、町中でこのサウンドが溢れた。マス商品とヒット曲の相乗効果で両方が売れるという良き時代でもあった。

若い頃はバリバリのバップを吹いていたナベサダが、アメリカ留学から帰国後、ボサノバに取り組んだ。きっかけは渡米中ゲイリーマクファーランドとの交流で彼の音楽観の影響があったからという。このグルーシンとの出会いも多分大きな影響を受けたと思う。もっとも、ナベサダの場合は、一緒にプレーをしたミュージシャンは数知れず、それらのすべてが明日への糧になっているのだとは思う。だが、100万枚の成果を生み出す出会いはそうそうあるものではない。

片や、ペッパーアダムスは、それまでファンキーなプレーから、グッドマンやハンプトンと一緒のスイングまで、さらにウェストコーストからハードバップのど真ん中まで幅広くプレーしてきた。サドメル時代が長くビッグバンドの人と思われることも。さらに、レコーディングでは、フュージョンのバックもやった。

しかし、きっかけは何回かあったが、それらの中に自分のやりたい演奏を満足の行くまでできる機会は無かった。そして、今回の新アルバムで、やっと自分のイメージどおりのプレーを残せた。それは、けっして新たらしいものではなく、原点回帰をして20年前のストレートアヘッドな演奏に戻っていた。

一方のナベサダは、このアルバムでフュージョンという新しい世界に踏み出し、日本のフュージョンブームを引っ張る存在になった。

そして、もう一人の主役デイブグルーシンも、同じ6月にGRPが晴れて一プロダクションから新レーベルとして育って独立し、新たな展開がスタートした。

丁度、ジャズ界全体が、フュージョンブームとメインストリームの復活が交錯した時期でもあった。どの道を選ぶか迷ったプレーヤーやプロデューサーも多かったと思う。

ペッパーアダムスは1930年生まれ。3人はほぼ同じ世代で、この年アダムスは48歳、ナベサダは45歳、グルーシン44歳の時であった。3人3様で、新たなスタートを迎えた1978年6月であった。

アダムスは早くに逝ってしまったが、ナベサダの方は元気に今でもライブ活動を続けている。この12月はビッグバンドを編成して各地を回っていたようだが、残念ながら聴きには行けなかった。

人生終盤に近づいた81歳でまた新たな世界を見出しているのかもしれない。

デイブグルーシンがナベサダに関してコメントを残している。ナベサダのプレーを聴くと何をやっても誰かの影響を受けているような気がする。しかし、ナベサダのようなプレーをするミュージシャンは他に聴いた事がないと。この時に、すでにOne and onlyな存在になっていたのかも。

1. California Shower

2. Duo-Creatics

3. Desert Ride

4. Seventh High

5. Turning Pages of Wind

6. Ngoma Party

7. My Country

Sadao Watanabe (as, fl, sopranino, arr.)

Dave Grusin (Fender Rhodes, p,arr)

George Bohannon (tb)

Oscar Brashear (tp)

Ernie Watts (ts)

Paulinho Da Costa(congas, percussion)

Chuck Rainey (eb)

Lee Ritenour (g)

Harvey Mason (ds)

Produced by Kiyoski Itoh,Toshinari Koinuma,Yukio Morisaki

Recording Engineer Phil Schier

Arranged by Dave Grusin & Sadao Watanabe

Recorded at Record Plant and Westlake Audio, Los Angels, California、March 1978

| カリフォルニア・シャワー |

| クリエーター情報なし | |

| ビクターエンタテインメント |