久しぶりにブログを書きましたので、

書けるうちに書いておこうかなと。

気づかないうちに、

gooブログも微妙にリニューアルしているし、

ちょっとやらないだけで、

あっという間に間が空くのだなと実感しております。

栽培記のみをご覧いただいてる方も、

けっこういらっしゃると思いますので、

こんばんは、

お久しぶりです、

悠です。

なんとか元気にしてました。

元気になる要素が特にない毎日ですが、

元気にしてました。

いや、

逆に元気にることが起きるよう、

まわりのせいにしないで、

自分でなんとかすべきと思いつつ、

そんな気力が出ない日々が続いておりますが、

元気にしてました。

まぁちょっと元気になると一口に言っても、

健康的なのか、

心身ともにすこぶる快調なのか、

そこを詳しくとなると、

どの辺のバロメーターで示せばいいのか、

これは健全な植物ブログですから、

あまり細かいことは申し上げれませんが、

元気かと聞かれると、

まぁ元気は元気なわけで。

なんの報告だよ

そんな今日この頃、

いかがお過ごしでしょうか。

今日はですね、

私の弟子が、

なんと早々にネペンテスの開花に成功させたということで、

この栽培記でですね、

お祝いと言いますか、

それに乗っかって特集的な企画として、

丸パクリ

参考までに引用させて頂こうかと、

そういう内容でお届けする予定です。

あ、

言うまでもないと思いますが、

弟子と言うのは、

ネットの中だけの、

親しみを込めた言わば挨拶みたいなものなので、

別に偉そうにしているとか、

そういうのではないです、

はい。

で、

さっそくなんですが、

実は私の栽培場では、

ネペンテスが開花したことは、

ほぼないんですね。

記憶にある中では一回、

あとなんか咲いたような気もするのですが、

自主規制の高さ制限で、

徒長株を切り戻してしまったのが数回ありまして、

まぁそうなると、

まともに花を見たことがない、

と言ってしまってもいいと思います。

けっこう、

ネペンテスの花が咲きましたと、

チラホラと聞くことがあるのですが、

数十センチサイズの大株を常時20鉢程度、

数年間栽培してほぼ開花しなかった私から見ると、

かなりレアケースということになります。

育て方にかなり問題がある

そして考えたのですが、

ネペンテスの開花条件について、

株が大きく成長する以外で、

あまり詳しい情報はなかったなと思い、

弟子のそん知る氏にお願いして、

今回は快く情報提供をして頂くことになったと、

まぁそういう流れでございます。

こちらが弟子のそん知る氏のブログで、

情報提供先の記事になりますので、

ぜひクリックをお願いします。

いまクリックって言わないか、

タップ?

なんていうのでしょうか。

さて氏の株ですが、

おそらくベントラータと見られる交配種で、

私はこの種は詳しくないのですが、

かなり充実した株に育っているように見受けられます。

※画像は掲載許可を頂いたそん知る氏が撮影

以下全部、

そん知る氏のブログからコピペして勝手にJPG変換した画像

氏から提供して頂いた画像です。

後ろの、

ラップのようなものにくるまれた、

ペットボトルのようなもので、

何を培養されているのか、

若干気になるところですが、

確かに、

ネペンテスの頂点付近から、

花のようなものが見受けられます。

こちらが花だそうで、

雌花?

雄花?

知識がないのでよくわかりませんが、

とにかくネペンテスの花です。

私のパソコンは、

頑なに花を鼻と返還、

いや変換してくるのですが、

私が今まで、

このブログで、

鼻と返還という文字を使ったことが何度あったか、

はたして謎ですが、

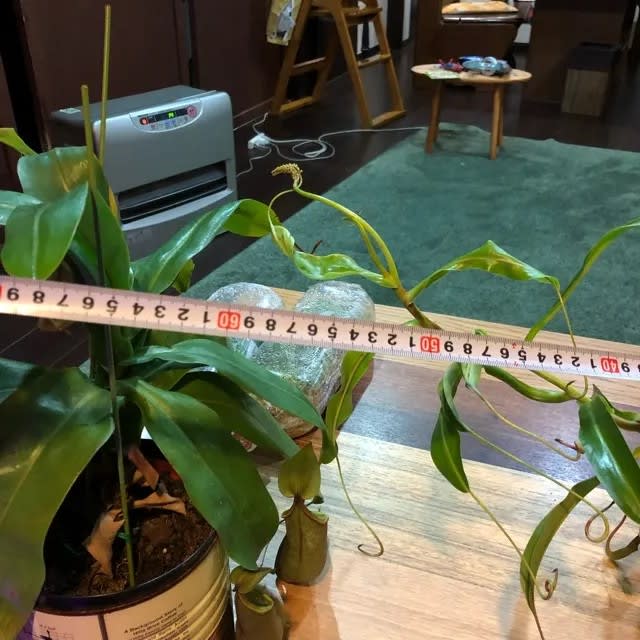

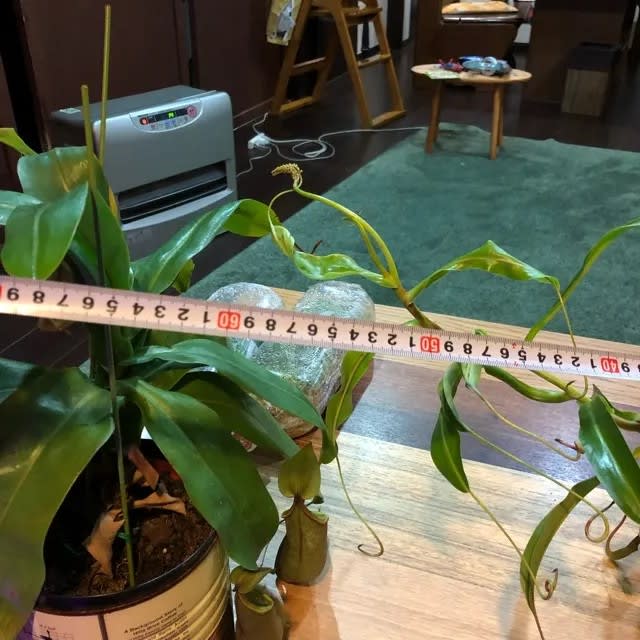

次は葉のサイズを見てみましょう。

あ、

日にちや数字など詳しい解説等は、

氏のブログにて直接ご確認ください。

まぁやはりなサイズで、

開花するには、

最低でもこれくらいの大きさが、

ボーダーと言いますか、

一種の目安になりそうです(突然の解説者目線)

袋もしっかり色づいており、

充実しているのは間違いなく、

葉の数の多さも、

開花促進に寄与している可能性が高いです。

葉の数×袋の数、

サイズとは別に、

この辺も関係がありそうです。

立派なサイズの袋

直近にできた袋

最終的なそれぞれのサイズ

異常に大きさが違いますが、

開花のエネルギーを頂点部分に集めるためと仮定すると、

まぁ納得できる現象です。

氏は一時的に野外栽培にて管理されていたとのことで、

私の中では、

これが最も大きな要因だったのではないか、

と今のところは考えています。

株が日光によってさらに充実したというよりも、

一時的な環境の変化が、

株に季節感というかある種の刺激を与え、

開花を促したのではないか、

と考えています。

脇芽の発生も見逃せない重要なファクターです。

親芽が役割を終えた合図と言いますか、

世代交代を知らせるタイミング、

それがつまり開花ではないか、

ということです。

開花しなくても、

ネペンテスの種類によっては脇芽が発生しまくりますが、

開花条件=葉の数×袋の数

という、

トータルの概念で考えると、

枚数を一定数に保つために、

やむを得ない形での成長だった、

ということになり、

正常な成長ではない可能性もあり、

なんとも判断に悩むところです。

根の成長、

極端に言えば根詰まりですが、

それも開花条件として、

見逃せない重要なファクターです。

果樹の成果を早めるには、

鉢植えにして、

根の成長を抑制することで、

木に生存の本能的な危機感を与える、

というものがありますが、

これも同じことが言える可能性が非常に高いです。

ちなみに、

サンセベリアなど、

よく出回っている観葉植物が開花した場合、

根がギッチギチで枯れる寸前な場合が多いため、

シーズン中に植え替えをして、

根を整理するか鉢増しをした方がいいです、

マジで。

写真だけですが、

お見受けしたところ、

底面給水に近い形になっているようで、

これも条件な気がします。

底面給水方式は、

ほとんどの植物が、

自然界で水と栄養を吸収する形に最も近く、

一番効率的に根の成長を促せる栽培方法です。

特に鉄やアルミなどの素材は、

弊害もありますが、

雑菌の抑制に一定の効果があり、

水の見た目はあれな感じになりますが、

そこまで腐敗するということはあまりありません。

ネペンテスはもしかしたら、

ちょっとした乾燥を経験させた後、

潤沢な水分を確保してやることで、

開花が促進される植物なのかもしれません。

その他、

温度や湿度、

光の強弱や日照時間の長さなど、

様々な要因が考えられますが、

やはり総括としては、

葉の数×袋の数が最も重要であり、

つまり株が充実しているということが、

一番のファクターだと、

今のところは感じています。

そして、

もう寝る時間です。

ではでは、

また次回、

お会いしましょう。

書けるうちに書いておこうかなと。

気づかないうちに、

gooブログも微妙にリニューアルしているし、

ちょっとやらないだけで、

あっという間に間が空くのだなと実感しております。

栽培記のみをご覧いただいてる方も、

けっこういらっしゃると思いますので、

こんばんは、

お久しぶりです、

悠です。

なんとか元気にしてました。

元気になる要素が特にない毎日ですが、

元気にしてました。

いや、

逆に元気にることが起きるよう、

まわりのせいにしないで、

自分でなんとかすべきと思いつつ、

そんな気力が出ない日々が続いておりますが、

元気にしてました。

まぁちょっと元気になると一口に言っても、

健康的なのか、

心身ともにすこぶる快調なのか、

そこを詳しくとなると、

どの辺のバロメーターで示せばいいのか、

これは健全な植物ブログですから、

あまり細かいことは申し上げれませんが、

元気かと聞かれると、

まぁ元気は元気なわけで。

なんの報告だよ

そんな今日この頃、

いかがお過ごしでしょうか。

今日はですね、

私の弟子が、

なんと早々にネペンテスの開花に成功させたということで、

この栽培記でですね、

お祝いと言いますか、

それに乗っかって特集的な企画として、

参考までに引用させて頂こうかと、

そういう内容でお届けする予定です。

あ、

言うまでもないと思いますが、

弟子と言うのは、

ネットの中だけの、

親しみを込めた言わば挨拶みたいなものなので、

別に偉そうにしているとか、

そういうのではないです、

はい。

で、

さっそくなんですが、

実は私の栽培場では、

ネペンテスが開花したことは、

ほぼないんですね。

記憶にある中では一回、

あとなんか咲いたような気もするのですが、

自主規制の高さ制限で、

徒長株を切り戻してしまったのが数回ありまして、

まぁそうなると、

まともに花を見たことがない、

と言ってしまってもいいと思います。

けっこう、

ネペンテスの花が咲きましたと、

チラホラと聞くことがあるのですが、

数十センチサイズの大株を常時20鉢程度、

数年間栽培してほぼ開花しなかった私から見ると、

かなりレアケースということになります。

そして考えたのですが、

ネペンテスの開花条件について、

株が大きく成長する以外で、

あまり詳しい情報はなかったなと思い、

弟子のそん知る氏にお願いして、

今回は快く情報提供をして頂くことになったと、

まぁそういう流れでございます。

こちらが弟子のそん知る氏のブログで、

情報提供先の記事になりますので、

ぜひクリックをお願いします。

いまクリックって言わないか、

タップ?

なんていうのでしょうか。

さて氏の株ですが、

おそらくベントラータと見られる交配種で、

私はこの種は詳しくないのですが、

かなり充実した株に育っているように見受けられます。

※画像は掲載許可を頂いたそん知る氏が撮影

以下全部、

氏から提供して頂いた画像です。

後ろの、

ラップのようなものにくるまれた、

ペットボトルのようなもので、

何を培養されているのか、

若干気になるところですが、

確かに、

ネペンテスの頂点付近から、

花のようなものが見受けられます。

こちらが花だそうで、

雌花?

雄花?

知識がないのでよくわかりませんが、

とにかくネペンテスの花です。

私のパソコンは、

頑なに花を鼻と返還、

いや変換してくるのですが、

私が今まで、

このブログで、

鼻と返還という文字を使ったことが何度あったか、

はたして謎ですが、

次は葉のサイズを見てみましょう。

あ、

日にちや数字など詳しい解説等は、

氏のブログにて直接ご確認ください。

まぁやはりなサイズで、

開花するには、

最低でもこれくらいの大きさが、

ボーダーと言いますか、

一種の目安になりそうです(突然の解説者目線)

袋もしっかり色づいており、

充実しているのは間違いなく、

葉の数の多さも、

開花促進に寄与している可能性が高いです。

葉の数×袋の数、

サイズとは別に、

この辺も関係がありそうです。

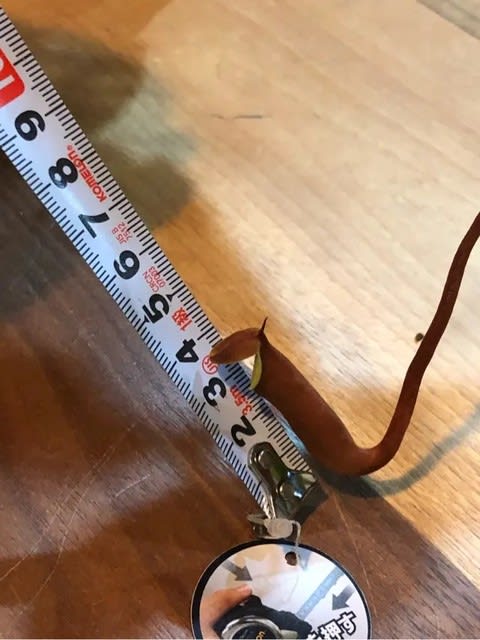

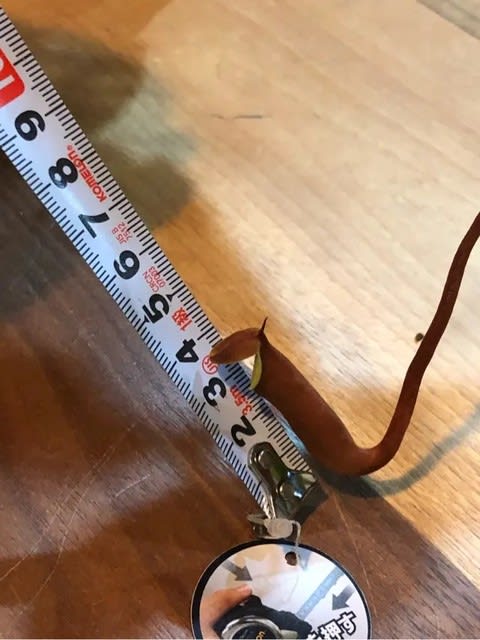

立派なサイズの袋

直近にできた袋

最終的なそれぞれのサイズ

異常に大きさが違いますが、

開花のエネルギーを頂点部分に集めるためと仮定すると、

まぁ納得できる現象です。

氏は一時的に野外栽培にて管理されていたとのことで、

私の中では、

これが最も大きな要因だったのではないか、

と今のところは考えています。

株が日光によってさらに充実したというよりも、

一時的な環境の変化が、

株に季節感というかある種の刺激を与え、

開花を促したのではないか、

と考えています。

脇芽の発生も見逃せない重要なファクターです。

親芽が役割を終えた合図と言いますか、

世代交代を知らせるタイミング、

それがつまり開花ではないか、

ということです。

開花しなくても、

ネペンテスの種類によっては脇芽が発生しまくりますが、

開花条件=葉の数×袋の数

という、

トータルの概念で考えると、

枚数を一定数に保つために、

やむを得ない形での成長だった、

ということになり、

正常な成長ではない可能性もあり、

なんとも判断に悩むところです。

根の成長、

極端に言えば根詰まりですが、

それも開花条件として、

見逃せない重要なファクターです。

果樹の成果を早めるには、

鉢植えにして、

根の成長を抑制することで、

木に生存の本能的な危機感を与える、

というものがありますが、

これも同じことが言える可能性が非常に高いです。

ちなみに、

サンセベリアなど、

よく出回っている観葉植物が開花した場合、

根がギッチギチで枯れる寸前な場合が多いため、

シーズン中に植え替えをして、

根を整理するか鉢増しをした方がいいです、

マジで。

写真だけですが、

お見受けしたところ、

底面給水に近い形になっているようで、

これも条件な気がします。

底面給水方式は、

ほとんどの植物が、

自然界で水と栄養を吸収する形に最も近く、

一番効率的に根の成長を促せる栽培方法です。

特に鉄やアルミなどの素材は、

弊害もありますが、

雑菌の抑制に一定の効果があり、

水の見た目はあれな感じになりますが、

そこまで腐敗するということはあまりありません。

ネペンテスはもしかしたら、

ちょっとした乾燥を経験させた後、

潤沢な水分を確保してやることで、

開花が促進される植物なのかもしれません。

その他、

温度や湿度、

光の強弱や日照時間の長さなど、

様々な要因が考えられますが、

やはり総括としては、

葉の数×袋の数が最も重要であり、

つまり株が充実しているということが、

一番のファクターだと、

今のところは感じています。

そして、

もう寝る時間です。

ではでは、

また次回、

お会いしましょう。

様々な要素が重なって起きたミラクルなんですね!

1番大事なのは株の巨大化!

1番難しい要素でもありますがσ(^_^;)

花が完全に咲いたらまたブログで提出します!

そして怪しいペットボトルの存在

見つかってしまいましたか!

これは師匠のLCスフィアの前身?

水苔培養装置です。

いわばLCスフィア零式!

水苔培養だけでは面白くないので

アンプラリアの種を入手して蒔き

発芽実験、

そして更に

とある高貴な株の

挿し芽実験を行っております。

つまりLCスフィア零式を利用したそん知るLabですね!

こちらもいつかブログで提出したいと

思っておりますヽ(*´∀`)

ありがとうございます、

さっそく使わせて頂きました(*'▽')

何か進展がありましたら、

ご負担にならない程度にでも教えて頂けると嬉しいです(*‘ω‘ *)

おおー!

いつの間にかLCスフィアが普及していた笑

しかも大事な実験でご使用中とは、

これはもう結果がとにかく気になるところですね!

こちらも、

ぜひぜひ進展がありましたら教えて頂きたいですね(*´▽`*)

種まきは、

私のところでは行っていない実験なので、

ぜひ途中経過も含めて知りたいところです(*^_^*)