先週から行き始めた「国際観光都市東京講座」またまた休まずシッカリといってきましたよ! それにしても、首都大学東京のある「飯田橋」には我々の知らなかった色々の歴史的由緒ある土地柄ですよねぇ! 本日は、飯田橋近辺のその辺もご紹介です!

それ以上に、今回の講義に出てくださった、観光まちづくり、活性化の実践を行っている人々の活動(皆さんNPO法人設立)は大変素晴らしいものがありました! 柳田が大好きな内容だったので、本当に楽しく講義を聴くことが出来ました、あり難いことですね!

東京都庁の管理職の方で観光部門に詳しい「米原亮三氏」、『NPO粋なまちづくり倶楽部 ・ 山下修氏 ・〔神楽坂のまちづくり〕』、『NPO代官山ステキ総合研究所 ・ 岩橋謹次氏 ・〔代官山のまちづくり〕』、『青梅赤塚不二夫会館、昭和レトロ商品博物館館長 ・ 横川秀利氏 ・〔青梅市のまちづくり〕』の各氏が講師でして、本当に素敵なその地域に合致したまちづくり実践活動を聴かせて頂きました! 楽しかったです!

〔東京都関係者の方のお話しですと、やはり参加者の承諾なく写真をブログアップするのは???ということで、休憩時間中の教壇前をパチリです! 丁度この休憩後は青梅の昭和レトロのまちづくりの説明の準備した状況ですよ!〕

〔首都大学東京の禁煙ルームです!素敵な喫煙テーブルでしょう? しかも、四畳半程度ありそうな広さの一室がそのまま喫煙室になっていましたよ!「KOKUYO」製の喫煙用テーブルでした。〕

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ところで、僕も気が付かなかったのですが、飯田橋界隈の「散歩道」と称して石碑が立っていて歴史的建物の跡とかを説明文で紹介されています。 皆様にもご紹介させて頂きますのでチョッとご参考に・・・、今度飯田橋に行ったときは見て見て下さいな!

〔『飯田橋』飯田橋と言っても町の名ではない。JR飯田橋駅の新宿側の橋の名前。その向こう側に船河原橋、この橋の方が、飯田橋より古い。 現在の飯田橋という町は、以前は飯田町と言われていました。戦後の町名変更で飯田橋となって、飯田町という町名は残っていない。

JR飯田橋の駅名も、甲武鉄道の時代には、飯田町駅と呼んでいた。現在の地点に駅を新設する時に、飯田橋という橋の名で、新駅名を付けたのでしょう!〕

〔『東京都立第四中学校発祥の地』の石碑です!明治34年(1901)、東京府立第四中学校が、この地にあり、明治15年(1882)国学を研究する目的で設けられた。明治21年(1888)に同じ地内に開設された補充中学校が、共立中学校、東京府城北尋常中学校と名を変えて府立第四中学校となった。その後、府立四中は明治37年(1904)に市ケ谷加賀町に移転し、戦後は新宿区戸山町に移り東京都立戸山高校となった!〕

〔『日本大学開校の地』明治22年(1889)、ここ皇典講究所内に維新の志士、吉田松陰門下、時の司法大臣である山田顕義により日本法律学校が創立され、日本大学の前身にあたる。明治28年(1895)に三崎町へ移転。〕

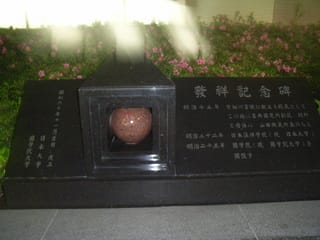

〔この石碑も区政会館前にあり、日本大学発祥記念碑ですよ! 日大出身方々知っていましたか?〕

〔『新徴組屯所跡』 文久2年(1862に出羽浪人清河八郎が作った浪士組は新徴組と名を改め、武家屋敷を屯所として幕末の警備に当った。清河は幕府に献策をし浪士組をつくり、将軍警護のために上洛。しかし清河のねらいは、幕府に反する浪士組の尊皇攘夷実行でした。そのため彼は策をもちいて江戸に戻りますが暗殺。京に残った浪士組の一派が幕末史に華を添える新選組となる。その後新徴組は庄内藩主酒井佐衛門尉に従い戊辰戦争を戦い、明治になり山形県鶴岡で開拓者生活を送り悲劇的な話を残している。〕

こうした歴史もののお話しは面白いですよねぇ! 飽きないですね! 僕も山形県の新庄の田舎の方が実家です! 陸羽西線というローカル線の「津谷」という駅が一番最寄なのですが、その三つ先の駅が「清河」です! 八郎はその村の出身ですね。

そういえば、飯田橋の直ぐ近くの「はなまるうどん」というところで食べてから講義に行きますが・・・、そのお店が柳田と全く一緒の内容でプレゼンしていたので、その写真もチョッとですね・・・! そうです、『笑顔と元気』ですよ!

〔私達は「笑顔と元気」で皆様をおもてなし致します!って書いてあって、全く柳田のキャッチフレーズと一緒ですよねぇ!〕