三笠の山の月を詠む

ここ数日、福岡県内を見て回りました。やっぱり、ここは面白い。秘密の地下施設から歴史の謎まで、あらゆる裏ネタの宝庫とも言えます。今回は、それに関連して、百人一首から有名な一首を取り上げてみます。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出(い)でし月かも

安倍仲麿(7番) 『古今集』羇旅・406

【語句解釈】

天の原 => 天ヶ原遺跡 => 壱岐島

三笠の山 => 御笠川(福岡) => 宝満山(御笠川源流)

春日 => 春日市(福岡)

月 => 月読(月を詠む) => 月読信仰 => 壱岐島

【文意解釈】

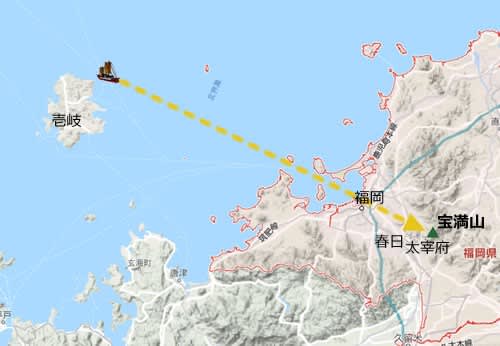

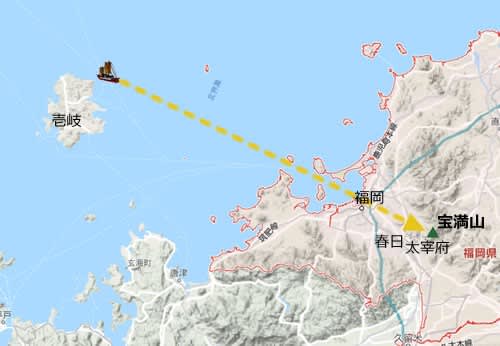

玄海の海に出て、危険な大陸への航海の途中、壱岐島の沖で振り向き陸を見れば、太宰府(都府楼=みやこ)の宝満山から月が顔を出しているよ。

図:玄海灘で三笠の月を詠む

【解説】

遣唐使として都(みやこ)のある大宰府から大陸へと向かった詠み人が、ふと都の方を振り返り、見慣れた宝満山から月が出ているのを見て、郷愁にかられた心情を詠んだ歌。

春日を奈良大和の春日野と取り、従来通り「『原』は『海原』と同じく、大きく広がっている様子」などという無理矢理な解釈を付けると、インパクトのない平凡な旅の歌となってしまいます。奈良の三笠の山は低く、位置的にも奈良盆地の北方にあり、平野部の東西間隔は狭く、遠方より「原」を挟んで月が出るのを眺め、しみじみと感嘆するような地理的状況は考え難いと言えます。

よって、この歌の解釈は文字通り「原」=「海原(あめのはら)」と解釈すべきであり、それでこそ、大陸へ送られる遣使の心情を読み取ることができます。そして、遣使が心に抱く山こそ、住み慣れた都の山であり、それが大宰府の宝満山であるならば、当時の都とは、実は九州の太宰府であったのだろうと、推定されるのです。

写真:宝満山(829m 左)と山頂から望む玄界灘(右)

大陸交易の中心が、大陸から遠く隔たれた現在の奈良の地であるとするのは、そもそも合理性が欠けており、また、太宰府が奈良朝廷の単なる出先でなく、この詠み人の定住地であり、都でもあったことは歌の内容から窺がい見えます。そう言えば、日本書紀でも第十二代景行天皇などは、筑紫(九州)での活動しか書かれてませんよね。奈良大和からそちらへの移動についても全く触れられていません。まるでテレポーテーションでもしていたかの様に突然九州に現れます。私が言いたいのは、

大和朝廷は歴史的捏造である

ということ、宮崎からの神武東征と奈良を起源とする現朝廷の歴史は真っ赤な嘘だということです。今後、本件に関しても記事を提供させて頂きますが、それらは、単に歴史検証・歴史解釈の問題でなく、最近起きたゴーン氏逮捕から、トヨタ・経産省の暴走、そして、このブログの最大のテーマである、123便事件にまで繋がる、この国の最も根源的な闇であり、現代日本社会の諸問題の源泉であること、それを証明していくことになるでしょう。

そして、ここが分かると、長年の歴史的テーマであった邪馬台国論争にもやっと終止符が打たれるのです。この理解に基き数年にわたりフィールドワークを実施したところ、ヒミコの墓とヤマタイコクの所在地について特定することができました。今後ご報告したいと思います。

■関連報道

以上の記事は唐突に思い付いた訳ではなく、ここ数日に起きた以下の記事(2点)に応答する意味で書きました。

【超速報】宮崎県高千穂町の民家で6人遺体 さらに1人の遺体

2018年11月26日 19時40分

26日午前11時すぎ、宮崎県高千穂町押方の飯干保生さん(72)方で、7歳の女児を含む男女6人の遺体が発見された。遺体の一部に外傷があり、宮崎県警は殺人事件として捜査を始めている。県警によると、町内の橋の下からさらに男性1人の遺体が発見された。

県警によると、飯干さんは妻(66)、次男(42)、次男の妻(41)、次男夫婦の長男(21)、長女(7)の計6人住まい。「一家に電話がつながらない」と親族から相談を受けた警察官が飯干さん方を訪れ、屋外で女性1人、屋内で男性3人と女性2人の遺体を発見した。その後、町内の神都高千穂大橋の駐車場で次男の車が見つかり、橋の下で男性1人の遺体が見つかったという。

=2018/11/26 西日本新聞=

引用元:西日本新聞 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/super_flash/article/468549/

邪馬台国時代のすずり5個出土 交易でも文字使用か 福岡市・西新町遺跡

2018年11月23日 06時00分

邪馬台国の時期と重なる古墳時代前期(3世紀半ば~後半)に使用されたとみられるすずり5個が福岡市早良区の西新町遺跡から出土していたことが、柳田康雄・国学院大客員教授の調査で分かった。一つの遺跡から5個確認されたのは最多。同遺跡は王都のような政治的拠点ではなく、交易拠点だったと考えられており、まとまった数のすずりは、古代社会の経済活動でも広く文字が使われた可能性を示している。

邪馬台国の時期と重なる古墳時代前期(3世紀半ば~後半)に使用されたとみられるすずり5個が福岡市早良区の西新町遺跡から出土していたことが、柳田康雄・国学院大客員教授の調査で分かった。一つの遺跡から5個確認されたのは最多。同遺跡は王都のような政治的拠点ではなく、交易拠点だったと考えられており、まとまった数のすずりは、古代社会の経済活動でも広く文字が使われた可能性を示している。

弥生時代から古墳時代前期のすずりは、北部九州ではこれまで8個が見つかっていた。各地域の中心とみられる場所からの出土が多く、「王」などの権力者周辺による文字使用が想定されていた。西新町遺跡は中国の歴史書「魏志倭人伝」に出てくる「伊都国」と「奴国」の中間に当たり、古墳時代前期に朝鮮半島や日本各地から多数の土器がもたらされるようになり、倭の貿易港として急激に成長したと考えられている。

(以下略)

引用元:西日本新聞 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/culture/article/467782/

文字文化が確立したとされる奈良時代以前、既に進んだ文字文化があったとなると、これまでの古代史解釈が大きく変わることになります。固定化されたこれまでの日本古代の歴史観は大きく修正されなければなりません。そこでキーとなる土地が、最近話題にしている

福岡

なのです。

キリストの御国にて記す

管理人 日月土

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出(い)でし月かも

安倍仲麿(7番) 『古今集』羇旅・406

【語句解釈】

天の原 => 天ヶ原遺跡 => 壱岐島

三笠の山 => 御笠川(福岡) => 宝満山(御笠川源流)

春日 => 春日市(福岡)

月 => 月読(月を詠む) => 月読信仰 => 壱岐島

【文意解釈】

玄海の海に出て、危険な大陸への航海の途中、壱岐島の沖で振り向き陸を見れば、太宰府(都府楼=みやこ)の宝満山から月が顔を出しているよ。

図:玄海灘で三笠の月を詠む

【解説】

遣唐使として都(みやこ)のある大宰府から大陸へと向かった詠み人が、ふと都の方を振り返り、見慣れた宝満山から月が出ているのを見て、郷愁にかられた心情を詠んだ歌。

春日を奈良大和の春日野と取り、従来通り「『原』は『海原』と同じく、大きく広がっている様子」などという無理矢理な解釈を付けると、インパクトのない平凡な旅の歌となってしまいます。奈良の三笠の山は低く、位置的にも奈良盆地の北方にあり、平野部の東西間隔は狭く、遠方より「原」を挟んで月が出るのを眺め、しみじみと感嘆するような地理的状況は考え難いと言えます。

よって、この歌の解釈は文字通り「原」=「海原(あめのはら)」と解釈すべきであり、それでこそ、大陸へ送られる遣使の心情を読み取ることができます。そして、遣使が心に抱く山こそ、住み慣れた都の山であり、それが大宰府の宝満山であるならば、当時の都とは、実は九州の太宰府であったのだろうと、推定されるのです。

写真:宝満山(829m 左)と山頂から望む玄界灘(右)

大陸交易の中心が、大陸から遠く隔たれた現在の奈良の地であるとするのは、そもそも合理性が欠けており、また、太宰府が奈良朝廷の単なる出先でなく、この詠み人の定住地であり、都でもあったことは歌の内容から窺がい見えます。そう言えば、日本書紀でも第十二代景行天皇などは、筑紫(九州)での活動しか書かれてませんよね。奈良大和からそちらへの移動についても全く触れられていません。まるでテレポーテーションでもしていたかの様に突然九州に現れます。私が言いたいのは、

大和朝廷は歴史的捏造である

ということ、宮崎からの神武東征と奈良を起源とする現朝廷の歴史は真っ赤な嘘だということです。今後、本件に関しても記事を提供させて頂きますが、それらは、単に歴史検証・歴史解釈の問題でなく、最近起きたゴーン氏逮捕から、トヨタ・経産省の暴走、そして、このブログの最大のテーマである、123便事件にまで繋がる、この国の最も根源的な闇であり、現代日本社会の諸問題の源泉であること、それを証明していくことになるでしょう。

そして、ここが分かると、長年の歴史的テーマであった邪馬台国論争にもやっと終止符が打たれるのです。この理解に基き数年にわたりフィールドワークを実施したところ、ヒミコの墓とヤマタイコクの所在地について特定することができました。今後ご報告したいと思います。

■関連報道

以上の記事は唐突に思い付いた訳ではなく、ここ数日に起きた以下の記事(2点)に応答する意味で書きました。

【超速報】宮崎県高千穂町の民家で6人遺体 さらに1人の遺体

2018年11月26日 19時40分

26日午前11時すぎ、宮崎県高千穂町押方の飯干保生さん(72)方で、7歳の女児を含む男女6人の遺体が発見された。遺体の一部に外傷があり、宮崎県警は殺人事件として捜査を始めている。県警によると、町内の橋の下からさらに男性1人の遺体が発見された。

県警によると、飯干さんは妻(66)、次男(42)、次男の妻(41)、次男夫婦の長男(21)、長女(7)の計6人住まい。「一家に電話がつながらない」と親族から相談を受けた警察官が飯干さん方を訪れ、屋外で女性1人、屋内で男性3人と女性2人の遺体を発見した。その後、町内の神都高千穂大橋の駐車場で次男の車が見つかり、橋の下で男性1人の遺体が見つかったという。

=2018/11/26 西日本新聞=

引用元:西日本新聞 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/super_flash/article/468549/

邪馬台国時代のすずり5個出土 交易でも文字使用か 福岡市・西新町遺跡

2018年11月23日 06時00分

邪馬台国の時期と重なる古墳時代前期(3世紀半ば~後半)に使用されたとみられるすずり5個が福岡市早良区の西新町遺跡から出土していたことが、柳田康雄・国学院大客員教授の調査で分かった。一つの遺跡から5個確認されたのは最多。同遺跡は王都のような政治的拠点ではなく、交易拠点だったと考えられており、まとまった数のすずりは、古代社会の経済活動でも広く文字が使われた可能性を示している。

邪馬台国の時期と重なる古墳時代前期(3世紀半ば~後半)に使用されたとみられるすずり5個が福岡市早良区の西新町遺跡から出土していたことが、柳田康雄・国学院大客員教授の調査で分かった。一つの遺跡から5個確認されたのは最多。同遺跡は王都のような政治的拠点ではなく、交易拠点だったと考えられており、まとまった数のすずりは、古代社会の経済活動でも広く文字が使われた可能性を示している。弥生時代から古墳時代前期のすずりは、北部九州ではこれまで8個が見つかっていた。各地域の中心とみられる場所からの出土が多く、「王」などの権力者周辺による文字使用が想定されていた。西新町遺跡は中国の歴史書「魏志倭人伝」に出てくる「伊都国」と「奴国」の中間に当たり、古墳時代前期に朝鮮半島や日本各地から多数の土器がもたらされるようになり、倭の貿易港として急激に成長したと考えられている。

(以下略)

引用元:西日本新聞 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/culture/article/467782/

文字文化が確立したとされる奈良時代以前、既に進んだ文字文化があったとなると、これまでの古代史解釈が大きく変わることになります。固定化されたこれまでの日本古代の歴史観は大きく修正されなければなりません。そこでキーとなる土地が、最近話題にしている

福岡

なのです。

キリストの御国にて記す

管理人 日月土

コメント ( 0 ) | Trackback ( )