滑り込みセーフでクラブツーリズムの日帰りバスツアーに参加できました。

行先はもみじの名刹「平林寺」と川越「喜多院」& 小江戸・川越です。

「平林寺」は初めてですが、川越には40~50代の頃、今は亡きご近所の友人Kさん、

OL時代の友人Sさんと、二度街歩きをしたことがありますが、

その頃はツアーも含め、日帰りでどこかに出かけても、

カメラは持参していなかったので、今回は沢山写真を撮れて良かったです。

旅行代金11900円のうち政府の旅行支援が4760円支給され7140円となり、

地域クーポンも3000円支給されました。

この特典のせいか、最終日の出発(12月1日)にも関わらずバスは満席でした。

ただ昔のツアーのように、大きな声でおしゃべりする方たちが

いなかったので、車内は静かで良かったです。

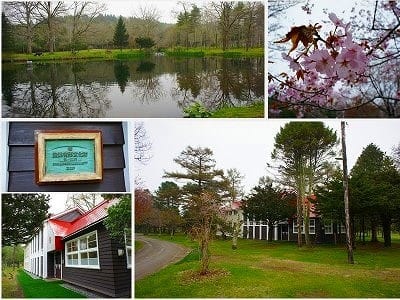

バスは平林寺総門の斜め向かいにある、ひるねの森PKに駐車。

歩いている途中、半蔵門や総門の茅葺屋根を写すことができました。

半蔵門

半僧坊感応殿の正式参拝用の門で、半僧坊大祭の開催日(毎年4月17日)のみ

開門するそうです。

総門の茅葺屋根(ズームで)

総門

山号扁額「金鳳山」、門柱に「臨済宗平林寺専門道場」が掲げられています。

山号は、開山である石室善玖(1294-1389)が元で修行した

金陵(現在の南京)の鳳台山保寧寺から「金」と「鳳」をとったといわれています。

県指定有形文化財(建造物)

道路に面していたので距離が足りなくて、総門全体は写せませんでした。

左横の入り口から参拝券を頂き中に入りました。

山門

山門は築350年。

江戸時代前期、平林寺が岩槻から移転された際に、現在の地に移築されました。

県指定有形文化財(建造物)

金平林寺は埼玉県新座市野火止にある臨済宗妙心寺派の寺院で、

禅修行の専門道場を持っている関東を代表する禅刹で、

創建は、今からおよそ650年ほど前の南北朝時代。

開基は、禅に深く帰依していた大田備州守春桂蘊沢居士。

開山には鎌倉建長寺住持で、書や偈頌(げじゅ:禅宗で詠まれる漢詩のこと)

に優れていた当代の高僧、石室善玖禅師が迎えられました。

戦国時代には、関東一円は豊臣秀吉による小田原征伐の戦禍を受け、

当時、岩槻にあった平林寺も多くの伽藍を失い、

塔頭のひとつ聯芳軒(れんぽうけん)のみが焼け残っていたそうです。

鷹狩に訪れていた徳川家康が休息のために、聯芳軒に立ち寄り

軒主から平林寺の由緒を聞き、平林寺の再興を約束、

復興資金と土地を寄進したそうです。

更に家康は、かつて駿河臨済寺にて共に学び、臨済禅を代表する傑僧と

なっていた鉄山宗鈍(てつざんそうどん)禅師を、平林寺住持として招聘。

天正20年(1592)に、平林寺の中興は果たされたそうです。

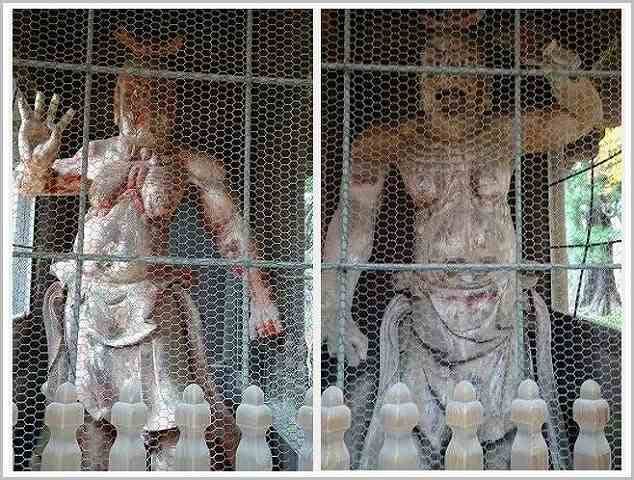

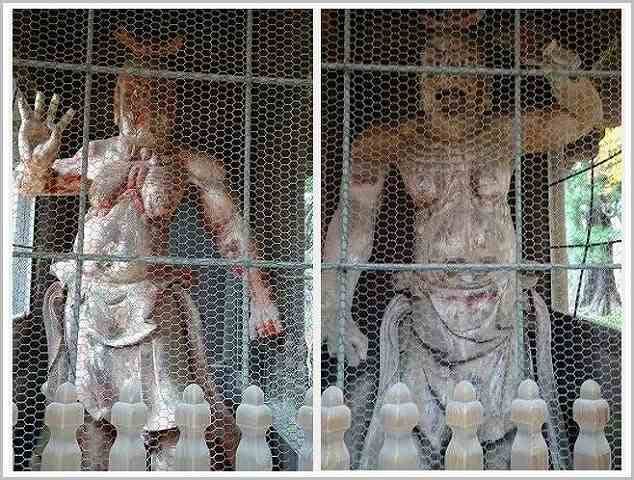

山門の金剛力士像

「電力王」と呼ばれた松永安左エ門の寄贈。

仏殿

本尊には釈迦如来坐像、脇侍には迦葉尊者と阿難尊者を祀ります。

県指定有形文化財(建造物)

鐘楼周りの紅葉(進入禁止・ズームで)

非公開。

本堂(進入禁止・ズームで)

本尊の釈迦如来坐像をはじめ、達磨大師坐像等が祀られています。

現本堂は、江戸末期の火災で庫裡と共に焼失した旧堂に近い形で、

明治期に再建されたものだそうです。

非公開。

戴渓堂(たいけいどう)

日本に書法・篆刻(てんこく)を伝えた独立性易禅師を祀ります。

独立禅師は、隠元隆琦禅師と共に

第4代将軍徳川家綱謁見のため、長崎から江戸に随行。

その際、当時の老中松平信綱は、独立禅師を厚遇しました。

経蔵

仏殿の左手前にひっそりと佇む小さな堂宇で、

寛文12年松平久綱室の宋学院によって寄進されたそうです。

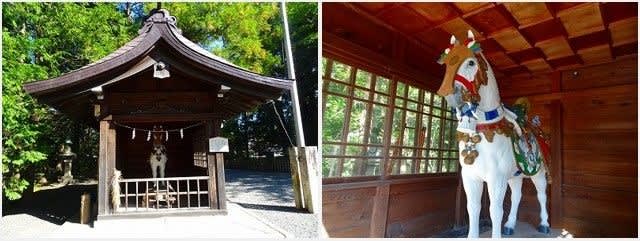

半僧坊感応殿

衆生の諸願を叶える大権現「半僧坊」を祀ります。

毎年4月17日には半僧坊大祭が盛大に催されるそうです。

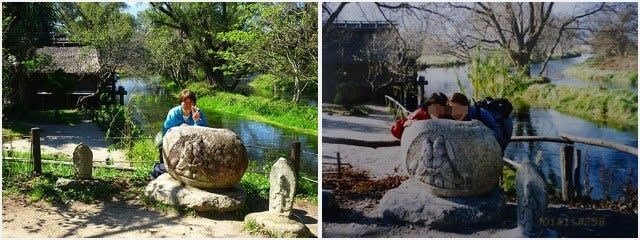

放生池(ほうじょういけ)

池の水はかつて野火止用水(平林寺堀)から通じていました。

中島には弁天堂があります。

片割れ地蔵

もとは1対だった地蔵の片方を平林寺に祀ったといわれています。

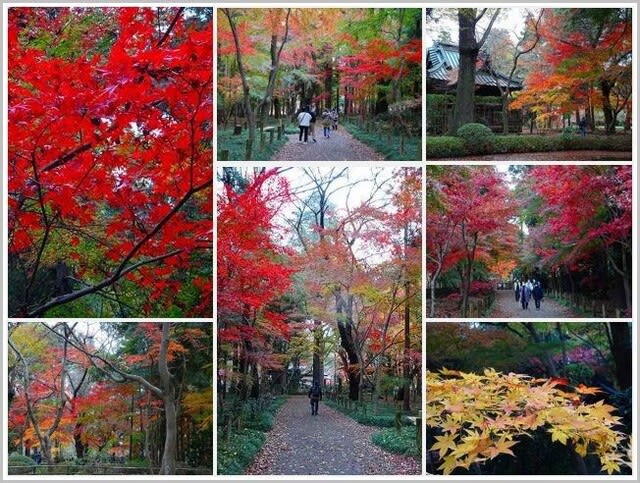

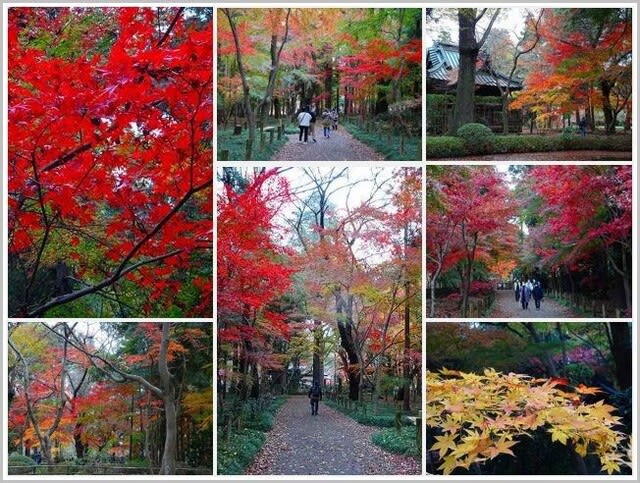

平林寺境内林

かつての武蔵野の雑木林の面影を残す貴重な文化財として

文化庁、埼玉県、新座市等と連携し、境内林(雑木林)の整備が行われています。

国指定天然記念物(雑木林として唯一指定)。

総面積は13万坪(東京ドームおよそ9個分)あるそうです。

平林寺を訪れ、紅葉の美しさに魅せられたのは

言うまでもありませんが、一番驚いたのは墓所の広さです。

墓所は、大河内松平家廟所と下卵塔の2ヶ所に分かれています。

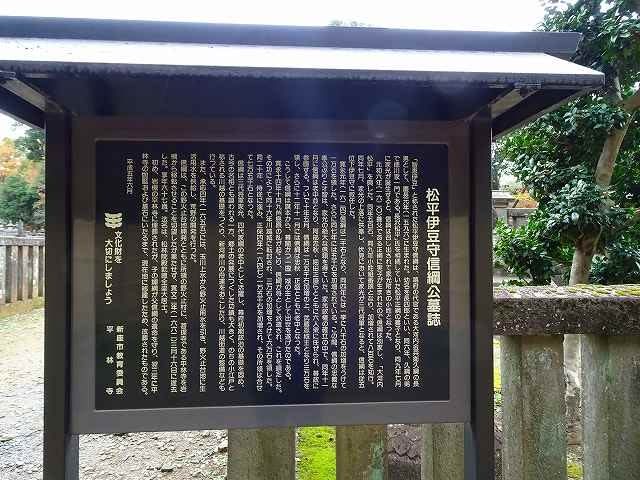

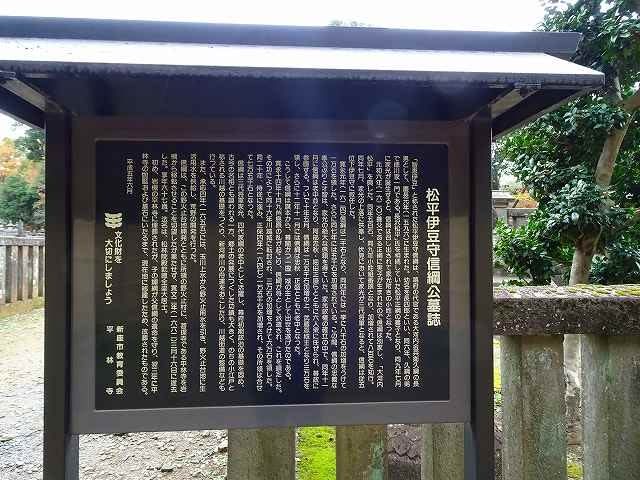

大河内松平家廟所

大河内松平家は、第3代将軍徳川家光、第4代将軍徳川家綱に老中として仕え、

川越藩主でもあった松平伊豆守信綱によって興された一族。

3,000坪の墓域の中に170基余りの墓石が配されています。

墓石数、保存状態の良さとも全国有数の廟所だそうです。

松平伊豆守信綱夫妻の墓

左:松平信綱墓 右:信綱妻(名前不明・井上正就娘)の墓

何れも高さ2mの五輪塔

俳人高浜虚子は「知恵伊豆の墓に俳句が詣りけり」と詠んでいます。

県指定史跡

安松金右衛門(左)と小畠助左衛門正盛(右)の墓

安松金右衛門は、玉川上水、野火止用水の開削に大きく貢献した信綱の重臣。

信綱の長男輝綱にも仕え、川越藩の新田開発にも携わりました。

墓は昭和10年(1935)新宿大宗寺より移され、

大河内松平家廟所近くの主君の膝元に眠っています。

小畠助左衛門正盛は川越藩家老です。

***

下卵塔は大河内松平家廟所に対して下手にある墓所一帯を言います。

平林寺の修行僧や岩槻時代の家臣、平林寺の歴史に

ゆかりのある人々のお墓があります。

島原・天草の一揆供養塔

島原・天草の一揆(寛永14年、1637)200年遠忌に建立された、

幕府側の犠牲者を弔う供養塔です。

島原・天草の一揆は松平信綱によって平定されています。

松永安左エ門と妻一子の墓

松永安左エ門は「電力王」「電力の鬼」と呼ばれ、

戦前・戦後の日本の電力事業の礎を築いた実業家(1875 - 1971)。

松永耳庵として近代三茶人(原三渓、益田鈍翁)のひとりに数えられています。

前田卓(つな)の墓

明治期の自由民権運動家、前田案山子(かがし)の次女で、

夏目漱石『草枕』に登場する「那美」のモデルとされています。

案山子も「志保田の隠居」として同作に登場しています。

卓と共に眠っているのは、卓の異母弟でのちに養子となった前田利鎌(とがま)です。

見性院宝篋印塔

見性院は武田信玄の二女で、

武田家の有力武将である穴山信君(梅雪)の正室です。

見学時間は60分、椅子に腰かけているシニアもいましたが、

私はもう少し時間があったらと思いました。

ご朱印も頂きたかったのですが、

例年11月〜翌2月の期間中は、取り扱っていないとのことでした。

お昼は川越のいも膳さんでうな重を!

うなぎは薄味でふっくらとして美味しかったです。

ウナギの骨を揚げたものも出ました。

お庭もよく手入れをされており、冬桜や白い侘助等を楽しむことができました。

(参考:平林寺公式サイト)

">

">